全市水道の布設が認可されると,市当局は事務遂行の組織体制の確立を進めると同時に,使用者になる市民に対する宣伝も始めた。市民の関心を高めて,布設事業に対する協力体制を作り上げることと,施設完成後に給水する家庭を多く確保して使用料を早く徴収できるようにする必要があったからである。

「いはらき新聞」も,水道の社会的意味を大きく理解し,昭和5年9月10日より同月22日までに12回も「全市水道 一夕話」と題する特集を掲載した。

第1回は,「今の下市の水道は 日本での草分け」と題し,先ず笠原水道の歴史的価値を説く。そして全市水道は1人1日平均4立方尺を給水し,それは6斗であるから5人家族では毎日3石の水が使用できるようになる。このように水が使用できるようになれば,水戸も文化都市の仲間入りができるとある。それは明治43年7月25日にあった下市水道更正工事完成記念の大祝宴で,当時の水戸商業会議所会頭塙七平が「水道の水を飲めぬ奴は野蛮人である」と発言したことも考え合わせると,大変意味深い。ともかく,その時代より約20年後に,市街地全体に給水可能の水道施設ができることを記述している。

第2回は,「書画骨董を焼いた 川田氏が恨の一念」と題する。上市地区に水道布設を真剣に考え始めた川田久喜市長のことを記述し,それを受け継ぐことになって全市水道を推進している鈴木市長についても説明している。

第3回は「上・下市の衝突から計画危機に陥る」「折衝18回で生れた補償案」「償還年限でもごたごた」とある。

第4回は,「地獄で仏の次田さん 助った鈴木市長」と題される。昭和4年8月に,鈴木市長が内務省に認可催促に出頭すると,岡田地方債課長が政策が変更になり補助や起債は全て許可されないことになったと,申請書類を戻してくれたこと。市長が,それを机の上に置いたまま,逃げ出したこと。その晩,茨城県庁にかつて勤務していた地方局長次田大三郎宅を訪問して,水戸の窮状を訴え,協力されることになったことなどが記述されている。

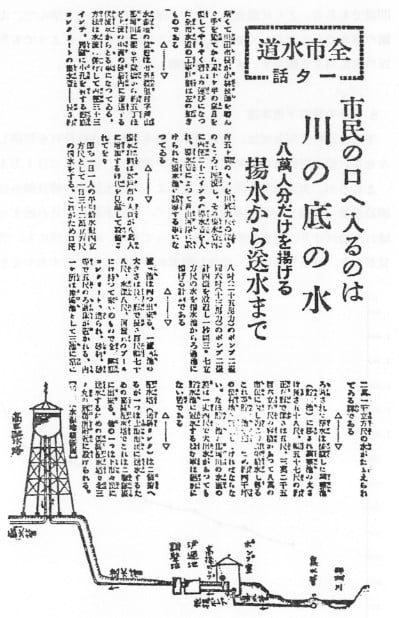

第5回は,「市民の口へ入るのは 川の底の水」「8万人分だけを揚げる」「揚水から送水まで」と題し,全市水道の工事計画を説明している。

第6回は,「全市の地底を這ふ((う))17里余の鉄管」「各家庭のお台所へは 斯くして水が通ふ((う))」と,配水塔と配水管を説明している。

第7回は,「現在の下市水道は 上市で買収する」「その価格は26万9千円」「不均一賦課の正体」と題し,特別税戸数割及び給水料の上市と下市の相違の原因を説明している。

第8回は,「1石の水代金は 僅かに1銭3厘」「30余箇条の給水条例中市民が心得べきこと」と題し,井戸の水を吸む労力や維持・時間に対して水道利用がどのようにありがたいことかを説明している。それによると120尺の落差からする水圧によって,手桶は10秒,風呂桶には約5分間で満水になること。給水料は5人家族で1日20立方尺,約3石で,1か月90石となり,その代価は1円20銭となるから1石は1銭3厘にしかならないことなどを記述している。

第9回は,「伝染病かげを消し 大火もなくなる」「いよいよ完成した後の 後利益のかずかず」と題する。内容は,借入金の利子払いの大変なこと,電力など維持費がかさむことを説明し,それでも水道を完成させることは市民の衛生や消防の面からは重要なことであると説明する。

第10回は,「消費都市から一躍 生産都市へ転換」「石橋を叩いて渡るような 微妙な委員組合せ」と題し,水道完成後の市民や市内産業の様子,入札をめぐるトラブル対策としての水道委員の役割について説明している。特に,市民に関しては,水道の完成によってつぎのように生活が変化するとしている。

肌の悪いのを気にしてゐ((い))た婦人達は水道のきれいな水によって磨かれ,生れ変った様な玉の肌になることであろう。早起きして水を汲まねばならなかった女中さんや,妻君達は少しばかり朝寝坊をすることを許されるであらう。水戸市の水泳界に永年の懸案であったプールが出来て歴史ある水府流は生れ故郷の那珂川に「さよなら」せねばなるまい。

また,産業については,つぎのように考えられた。

ビール麦の産額では日本一である本県を目指して,ビール製造工場設立はこれまで何度となく目論まれたが,どの会社でもよい水を得られないため中絶((断カ))になってゐ((い))たのであるが,水道の完成によってこれも解決を促進されよう。ビールのみならず清涼飲料会社の工場は其處此處に建設され,煙筒は林立の壮観を呈し,消費都市は一躍して生産の都市に早変りする事であろう。

第11回は,「水量は殆んど無盡蔵 十万人分請合ひ((い))」「地勢上工事費はかゝるが 将来は市民利益」と題し,水道布設の認可が遅れたことが現在では物価が下がり有利な結果となっていることを説明している。

第12回は,「水道が完成すれば 市民悉く玉の肌」「美男美女全市に普ねからん 水禮讃の島村議長」と題し,市会議長島村次男の談話をつぎのように掲載している。

先ず洗面には是非冷水を用いひ((い))られたい。きれいな水道の水で能く磨擦すると皮膚の生地を細かくする効能がある。僕なんかは人様以上垢じみた方であるが,水道が完成したら玉の肌になれるだろうと思って大いに期待してゐ((い))る(中略)洗面の折に浄水で眼球を洗滌すると充血を醫し(中略)切傷,裂傷等を負った場合は直ちに清水で洗滌し冷却せしむるときは付着した汚泥を去り,雑菌の入り込むのを防戦し,自然消毒され血止めともなり又患部の発熱を防ぐから傷は速やかに癒え全治後傷口の痕跡を残さずに済む。その外朝夕冷水を多量に飲用するときは便通を良くすると共に頭脳を明瞭にし,従って身心を爽快にせしむるものがある。

以上のような記事や論述を読んでも,現在のわたしたちにはあまりにも当然のことで感激するものはない。しかし,飲用水問題は水質汚染など公害と考え合わせれば,常に古くて新しい問題でもある。とくに現在は,先人の浄水入手の苦心を学んで,市民1人1人がもう一度水問題の原点である安心して飲める水を考える段階になったようでもある。昭和5年時代の水戸市民の水に対する願望を,もう一度理解していただきたい。