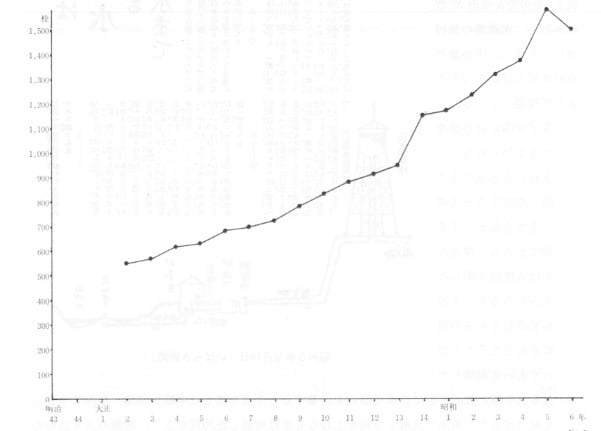

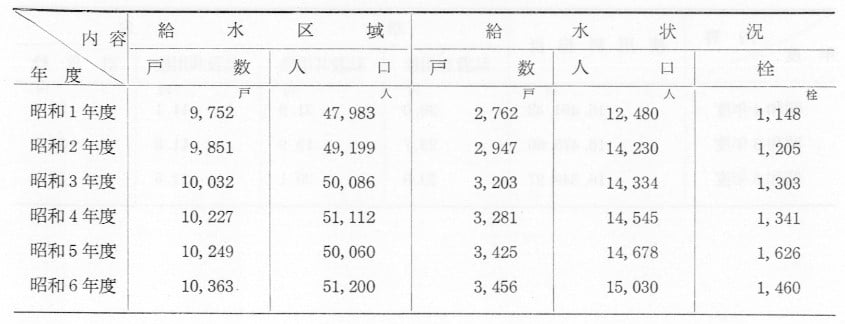

下市水道の使用状況は,大正14年に給水栓が1,000栓台を突破し,以後は急激の増加傾向をみせる。給水戸数は昭和時代は3,000戸段階で,給水人口は1万4,000人台となる。

ところが,大正12年の関東大震災によって配水鉄管の接合部から漏水がみられることと,計画給水量を超過した利用者増加によって,再び水量の不足が始まった。日中は幹線配水管より離れた地区より,減水や断水が多くなってきた。利用者側にも,笠原水道時代の流水井戸の感覚があり,昼夜放流によって汲む習慣があって,ますます水不足を促進させていた。

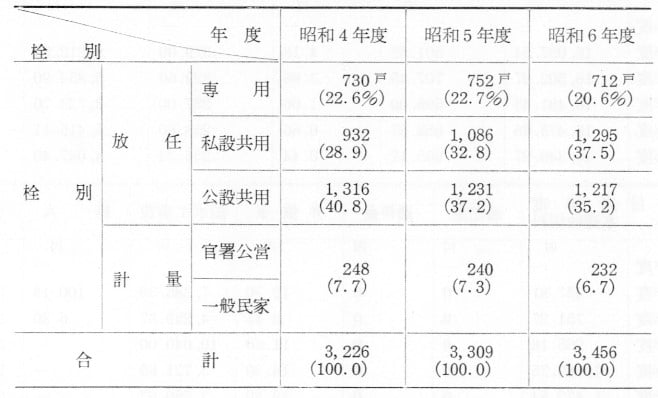

給水戸の栓別状況は,放任専用栓が昭和年間は700戸台で,全体の20パーセント台を占め,放任私設共用栓が増加の傾向にある1,000戸台で昭和6年には37.5パーセントとなる。これに対し公設共用栓は40パーセントから35パーセントに減少している。

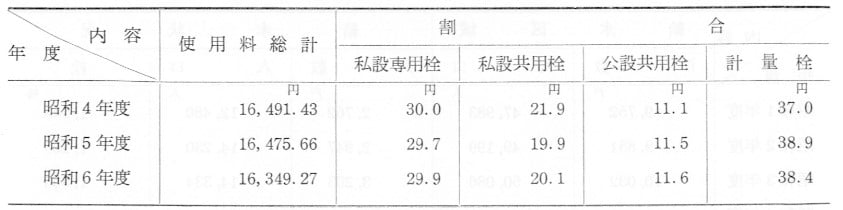

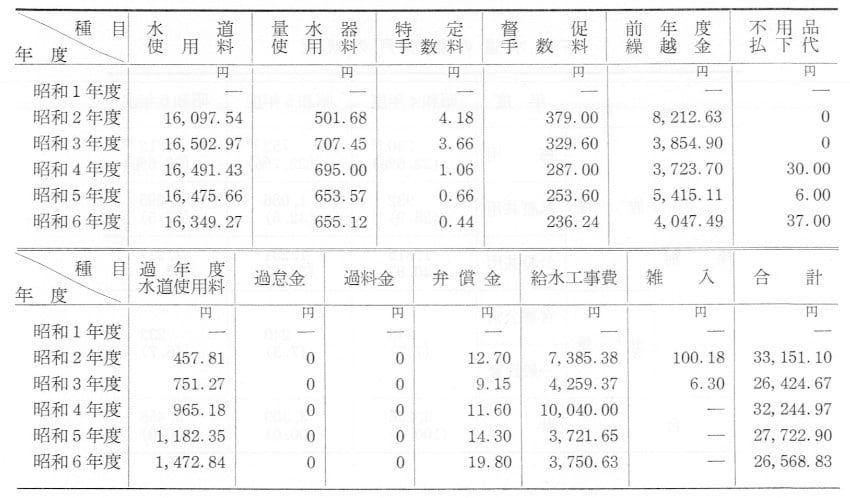

歳入では,水道使用料が減少傾向を示す。これは給水栓の減少による絶対的使用者の減少ではなく,過年度水道使用料といわれる前年度分水道使用料あるいは前々年度分の納入が増加していることよりすれば,徴収体制の問題と,利用者の経済状況による未納問題にあった。もっとも給水栓別使用料の割合をみると,一般給水栓では,使用料の高い私設専用栓が減少し,公・私設共用栓が僅かに増加傾向にあるので,実数に変化があった訳ではない。

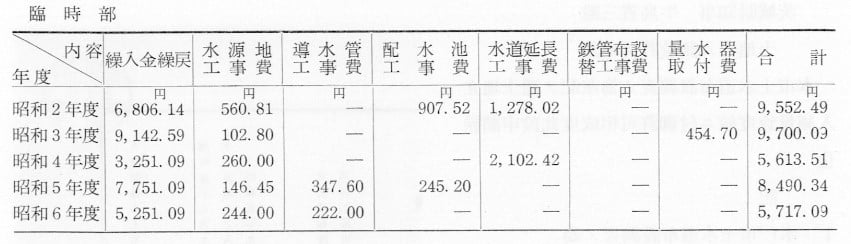

歳出では,経常部が平均して70パーセント台で,内容的には給料や需用費には大幅な変化はないが,日給や手当での支給は6年度が大きく減少している。反対に事業費のうち修繕費の占める割合は増加し,器具費は減少する。臨時部では,毎年度水源地工事費が大きな割合を占めるが,その他は年度によって大きく変化している。

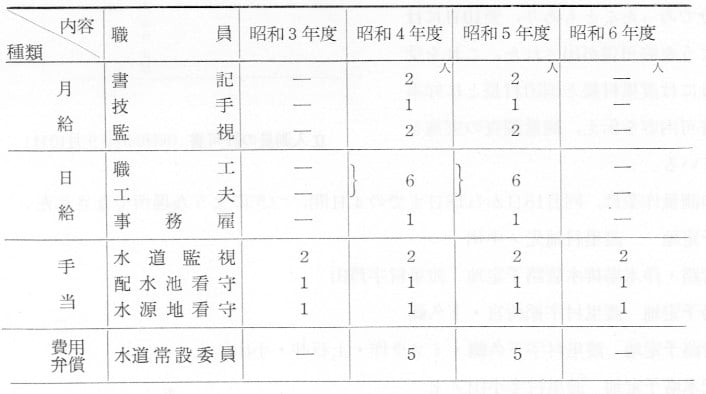

下市水道係は,土木課に所属し,月給制が5人,日給制が7人,手当が4人の16人で運営されていた。監視には月給制と手当制の2種があって,ともに「水道ノ保護取締・違反者ノ処分其ノ他給水ニ関スル事務」にあたっている。水道常設委員とは,市会議員によって構成され,水道布設や経費の予算などを調査することが職務であり,職員ではない。