水道布設事業について基本的問題は水源である。下市水道問題でも,水質の条件や水量の件で,市当局を初め市民が大変に悩んだ。そこで全市水道布設のために,水源地に予定した那珂川地先を保護するため,大正15年時点より県当局の協力を要請している。

水土第156号

大正15年7月24日

茨城県知事 末松階一郎殿 水戸市長 鈴木文次郎

土石砂利採取禁止ノ件申請

那珂川通

東茨城郡渡里村大字渡里地先

1 河敷長470間,幅全部但シ同所渡船場ヨリ下流4/18ニ至ル間 禁止期間 御許可ノ日ヨリ2ケ年間

右ハ本市上水道水源候補地トシテ調査中ニ有之候処該区域内ニ於ケル土石砂利ヲ採取セラルル時ハ河身ニ変化ヲ来シ計画上支障不尠候ニ付前記期間採取禁止ノ儀特ニ御詮議相成度別紙図面相添ヘ此段申請候也

追テ御許可ノ上ハ市ニ於テ相当標札建設可致候

その許可期限が切れる昭和3年7月19日付で,水道計画の具体案が決定し,起工その他についても申請中であるとして再び2か年の砂利採取の禁止を申請している。これに関しては内務大臣によって水道布設事業が認可された。水源地工事を施工中の昭和6年1月20日にも,大正15年申請した地帯の土石砂利採取禁止区域設定を重ねて申請した。その理由として,水道工事中はもとよりその経営においても,水源地にて土石砂利を採取されると河底が変化して集水埋管が露出するなどもあり,また地下流水も汚濁するなど故障の原因となり,5万人市民の飲料水を確保することが困難になるとしている。この申請を受けた県では,1月27日付で期限を付けずに承認をしている。こうして,水源地水質の安全は将来にまで確保された。

それでも昭和7年3月15日には,浄水場工営所主任より水道庶務課長に,「砂利採取禁止違反者ニ関スル件」の依頼があった。それによると,これまでも水源保護区域内で砂利を採取する者があり,その都度川岸より所員が交代で注意していた。しかし,違反する者が続き,1月18日にも多数の採取者を発見したため,所員を動員して取押え訓戒を加えた。このような事の繰り返しでは違反を根絶することはできず,水源の構造物を保護するのに不安がある。今のうちに関係の方面に交渉し,違反者が出ないよう厳重に取締るよう取計ってもらいたいというものである。

昭和4年3月29日には,水土第59号で茨城県知事森岡二朗に,「河川敷護岸敷堤防敷占用及工作物施設流水引用願」という申請をした。内容は,那珂川の東茨城郡渡里村大字渡里と那珂郡国田村大字田谷地先の,河川敷418坪7合5勺,護岸敷44坪9合と堤防敷9坪の占用と毎秒3.8立方尺の流水を取水することの50か年間の許可願いであった。その説明として,工作物施設水道工事施行は内務大臣より許可を受けた日より3か月以内に着手し,それより2か年以内で竣功するとし,取水工事方法仕様書や6枚の関係図面を添付している。仕様書中には,水源集水埋管・入孔井・接合井・導水管・排水管の説明以外に那珂川の最小流量及下流に及ぼす影響と施行水準基面と陸地測量部水準基面との関係という記述がある。

那珂川に対する影響では,逓信省臨時水力調査局の水力調査書を利用して,つぎのように記述している。那珂川の流域は涸沼川流域を除いて175平方里あって取水予定地より上流域は171平方里であり,大正8・9・10年の3か年における那珂川の1平方里当たりの最小流量は6.6立方尺であった。これよりして取水場付近の最小流量は1,131立方尺24で,取水量を毎秒3.8立方尺とした場合,最小流量と比較して極めて微量であって,そのころ盛んであった舟筏の航行や用水利用にも障害にならないと。

この申請に対して,昭和4年8月27日に県内務部長によりつぎの項目についての願書訂正指示があった。1,集水管及導水管は申請の深さより5尺以上深く埋設すること。2,排水吐口護岸延長は再度調査して適切な長さとし,根固め工を施工すること。3,河川敷占用区域は過大のため縮小すること。

以上の指示事項によって訂正した申請が認められ,昭和4年9月24日に茨城県指令土第4614号により茨城県知事牛島省三の名で許可された。そのときに条件として付けられた別紙の命令書がある。

命令書 水戸市

今般右ノ者ニ対シ河川ノ水ノ使用及水路開鑿並其ノ付属物ノ施設ヲ許可スルニ付本命令書ヲ下付ス

第1条 水ノ使用ノ目的ハ水道用ニ供スルモノトス

第2条 使用水量ハ1秒時間3.8立方尺以内トス

第3条 取水口及水路開鑿並其ノ付属物ノ施設及占用ヲ許可スル位置ハ左ノ通トス

茨城県東茨城郡渡里村大字渡里,那珂郡国田村大字田谷地先河川敷実測面積418坪7合5勺,茨城県東茨城郡渡里村大字渡里地先護岸敷44坪9合,堤防敷19坪

第4条 許可年限ハ許可ノ日ヨリ50箇年トス

第5条 許可ヲ与ヘタル事項ト雖茨城県知事ニ於テ公益上其ノ他必要アリト認ムルトキハ之カ変更ヲ命スルコトアルヘシ

第6条 許可ヲ受ケタル者ハ水道敷設ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ起算シ3箇月以内ニ工事ニ着手シ着手ノ日ヨリ2箇年内ニ竣功スヘシ天災其ノ他不可抗力ニ因ル事故ノ為メ期間内ニ工事ニ着手シ又ハ竣功スルコト能ハサルトキハ許可ヲ受ケタル者ハ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得前項ノ申請ハ天災事変ノ止ミタル日ノ翌日ヨリ起算シ1箇月内ニ之ヲ為スコトヲ要ス

自己ノ過失ニ帰セサル正当ノ事由ニ因リ期間内ニ工事ニ着手シ又ハ竣功シ難キトキハ期間経過前ニ延期ヲ申請スルコトヲ得

茨城県知事ノ命ニ依リ設計ヲ変更シタルトキハ更ニ期間ノ指定ヲ申請スルコトヲ得

前項ノ申請ハ茨城県知事ノ命ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ1箇月内ニ之ヲ為スコトヲ要ス工事ニ着手シタルトキハ遅滞ナク茨城県知事ニ届出ツヘシ

第7条 本事業ノ為道路橋梁川悪水路其ノ他公共ノ既設工作物ノ変更ヲ要スルトキハ許可ヲ受ケタル者ハ各管理者ノ許可ヲ受クヘシ

第8条 本事業ノ為灌漑其ノ他ノ水利及漁業ニ支障ヲ来シ又ハ其ノ処アルトキハ許可ヲ受ケタル者ハ関係者ト協議シ水路ノ改築其ノ他適当ノ方法ヲ講スヘシ

前項ニ依リ工事ヲ為サムトスルトキハ関係者ト協議ノ顚末ヲ具シ茨城県知事ノ許可ヲ受クヘシ

第9条 茨城県知事ニ於テ本事業ニ因リ治水上障害ヲ来シ又ハ其ノ処アリト認ムルトキハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ其ノ障害ヲ除却セシメ又ハ之ヲ予防スル為必要ナル設備ヲ為サシムルコトアルヘシ

第10条 茨城県知事ニ於テ工事施行ノ為必要ナル仮締切仮道其ノ他ノ設備又ハ其ノ作業方法危害ヲ生スルノ処アリト認ムルトキハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ其ノ危害ヲ予防スル為必要ナル施設又ハ措置ヲ為サシムルコトアルヘシ

第11条 公益ノ為必要ナル工事又ハ他人ニ於テ茨城県知事ノ許可ニ基キテ施行スル工事ニ因リ本事業ノ障害ヲ来シ若ハ変更ヲ生セシムルコトアルモ許可ヲ受ケタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第12条 工事竣功シタルトキハ遅滞ナク茨城県知事ニ届出テ検査ヲ得クヘシ

第13条 通水ヲ開始シタルトキハ遅滞ナク茨城県知事ニ届出ツヘシ

第14条 茨城県知事ニ於テ公益上必要アリト認ムルトキハ期限ヲ指定シ引水ヲ停止シ若ハ引水量ヲ制限スルコトアルヘシ

第15条 茨城県知事ハ水路及付属工作物並本事業ニ伴ヒ施設シタル護岸其ノ他ノ工作物ヲ監査シ必要アリト認ムルトキハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ相当ノ工事若ハ設備ヲ為サシムルコトアルヘシ

第16条 左ノ場合ニ於テハ茨城県知事ハ許可ノ全部若ハ一部ヲ取消シ又ハ工事ノ変更中止ヲ命スルコトアルヘシ

1 公益上必要アリト認ムルトキ

2 許可ヲ受ケタル者ニ於テ法律命令又ハ本命令書若ハ本命令書ニ基テ為シタル処分ニ違背シタルトキ

3 河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後ニ起リタル事実ニ因リ必要アリト認ムルトキ

第17条 左ノ場合ニ於テハ許可ハ其ノ効力ヲ失フ

1 第6条第1項ノ期間内ニ工事ニ着手又ハ竣功セサルトキ

2 水道用河水引用ヲ廃止シタルトキ

3 許可年限満了ノトキ

第18条 許可ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ茨城県知事ハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ既設工作物ノ全部若ハ一部ヲ除却シ原形ニ復セシムルコトアルヘシ但シ茨城県知事ハ既設工作物ノ全部若ハ一部ヲ現形ノ儘無償ニテ官有ト為スコトアルヘシ

第19条 茨城県知事ニ於テ公益上其ノ他必要アリト認ムルトキハ本命令書ノ条項ヲ変更シ若ハ追加スルコトアルヘシ

第20条 許可ヲ受ケタル者ニ於テ本命令書又ハ本命令書ニ基キ為シタル処分ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ履行スルモ必要ノ機関内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜シキヲ得サルトキハ茨城県知事ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ他人ヲシテ代テ之ヲ執行セシムルコトアルヘシ茨城県知事ニ於テ急迫ノ事情アリト認ムルトキハ第9条第10条又ハ第15条ニ依リ許可ヲ受ケタル者ニ命スヘキ事項ヲ自ラ執行シ又ハ第3者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトアルヘシ

第21条 本命令書又ハ本命令書ニ基キテ為シタル処分ニ依ル義務ノ為要スル費用及前条ノ費用ハ総テ許可ヲ受ケタルモノノ負担トス

本命令書又ハ本命令書ニ基キテ為ス処分ニヨリ許可ヲ受ケタル者ニ於テ損害ヲ蒙ムルコトアルモ許可ヲ受ケタル者ハ其ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第22条 占用其ノ他ニ付テハ大正2年県令第21号河川取締規則ヲ遵守スヘシ右命令ス

昭和4年9月24日

第22条にある大正2年3月24日県令第21号の規則は,「河川取締規程」のことで,つぎのようなものである。

第1条 河川法施行ノ河川ノ取締ニ関シテハ法令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外本規程ニ依ル

第2条 左ニ掲ケレル行為ハ之ヲ禁止ス

1 航路ニ投錨シ又ハ濫リニ引縄ヲ為シ若ハ航路狭隘ノ場所ニ於テ 舟筏ヲ並航スルコト

2 水防ヲ開始シタルトキ発動機付船舶ヲ急航スルコト

3 長15間幅2間以上ノ筏ヲ流送シ又ハ舟筏木材ノ類ヲ放流スルコト但シ久慈川ニテハ長10間幅7尺以上トス

4 河川又ハ堤防ニ土石塵芥其他ノ物ヲ投棄シ若ハ堆積スルコト

5 堤防ニ家畜ヲ放牧シ又ハ濫リニ堤防若ハ護岸ヲ昇降スルコト

6 貨物積卸ノ設備ナキ堤防制若ハ護岸ニ於テ貨物ノ取扱ヲ為スコト

7 橋梁堤防又ハ河川ノ工作物又ハ量水標其ノ他標識ニ舟筏流木若ハ家畜類ヲ繫留スルコト

8 河川ノ工作物ヲ物置場物乾場等ニ供スルコト

第3条 左ニ掲ケタル行為ヲ為サムトスル者ハ知事ノ許可ヲ受クヘシ

1 堤防又ハ河川ノ工作物ヲ渡船通路等ニ供スルコト

2 河川ノ浚渫其ノ他流水ノ方向又ハ深浅ニ影響ヲ及ホスノ処アル行為

3 河川又ハ堤防ヨリ土石砂礫其ノ他産出物(魚 貝 藻ヲ除ク)ヲ採取スルコト

4 堤外地及河岸地ニ木石ノ類ヲ積置クコト

第4条 筏其ノ他ノ流送物ニシテ目的地ニ到着シタルトキハ速ニ之ヲ陸揚スヘシ但シ5日以上留置ヲ要スルトキハ所轄警察官署ノ許可ヲ受クヘシ

第5条 舟筏其ノ他ノ流送物ニシテ膠砂シ又ハ顚覆シ若ハ沈没シタルトキハ直ニ所轄警察官署ニ届出テ速ニ之ヲ除却ス但除却ヲ修了スル迄其ノ場所ニ相当ノ標識ヲ設クヘシ

第6条 河川及堤防ノ掃除ハ県ニ於テ施行ス但シ知事ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ所属市町村ニ命シテ施行セシムルコトアルヘシ前項但書ニ要スル費用ハ其市町村ノ負担トス

第7条 (削除)

第8条 河川法第45条ニ依リ必要ナル設備ノ全部若ハ一部ヲ其ノ土地又ハ工作物所有者ヲシテ施行セシメ又ハ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ負担セシムルコトアルヘシ

第9条 河川法第46条第1項ニ依リ行政庁ニ於テ植付ケタル竹木芝草ハ其ノ土地所有者ヲシテ之ヲ培養セシムルコトアルヘシ但シ此ノ場合ニハ其ノ収益ノ全部若ハ一部ヲ取得セシム

第10条 河川法第17条及明治33年勅令第300号第4条並ニ本規程第3条第2号ノ願書ハ第1号様式ニ依ルヘシ河川法第18条ニ依ル占用若ハ使用又ハ本規程第3条第1号ノ願書ハ第2号様式ニ依ルヘシ本規程第3条第3号ノ願書ハ第3号様式ニ依ルヘシ本規程第18条ノ願書ハ第4号様式ニ依ルヘシ第1項ノ願書ニハ平面図(河川台帳切図写河川法準用河川ニ在リテハ明治38年11月県告示第506号図写)明細図(局部平面図,縦断面図,横断面図其ノ他構造図等)及設計書第2項第3項ノ願書ニハ平面図ヲ添付スヘシ

法人ノ出願ニ係ルトキハ其ノ決議書写ヲ添付スヘシ

第1項及至第2項ノ願書ニハ保証人連署スヘシ但シ法人又ハ3人以上共同出願ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス2人以上共同出願ノ場合ニ於テハ内1人ヲ代表者トナシ願書ニ付記スヘシ

第11条 河川法又ハ本規程ニ依リ許可ヲ受ケタルモノノ納ムヘキ料金ハ納入告知書ニ依リ納付スヘシ

第12条 左ノ各号ノ1ニ該当スルトキハ其ノ料金ヲ免除若ハ減額スルコトアルヘシ

1 河川法第20条第2号乃至第4号第6号ニ依リ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シタルトキ

2 河川法施行規程第9条ニ該当スルトキ

3 直接公共ノ用ニ供スルトキ

4 天災事変其ノ他不可抗力ニ因リ占用 使用若ハ採取ノ目的ヲ有スルコト能ハサルトキ

5 漁業法施行規則第12条及第13条第1号第2号(工作物施設其ノ他ノ行為ニ因リ水面ヲ限界スルモノ)ニ該当スル行為ノ為占用スルトキ

6 特殊ノ理由アルトキ

任意ニ占用 使用若ハ採取ノ権利ヲ拋棄シ又ハ中途廃止スルコトアルモ其ノ年分料金ニ対シテハ前項ノ限ニ在アス

第13条 行政官庁ノ許可ヲ得テ漁業ヲ為ササル期間及漁業法第24条第1項ノ規程ニ依リ又ハ第34条ノ規程ニ基ク命令ニ依リ漁業ヲ停止セラレタル期間ハ水面占用ノ期間ニ算入セス

第14条 河川法第18条又ハ本規程第3条ニ依リ許可ヲ受ケタルトキハ其ノ場所ニ第5号雛形ノ標識ヲ建設スヘシ但シ左ノ場合ニ於テハ所属土木出張所長ノ承認ヲ得テ便宜ノ場所ニ建設シ又ハ建設セサルコトヲ得

1 地勢 土質ノ他ノ事由ニ依リ其ノ場所ニ建設スルコト能ハサルトキハ又ハ著シク困難ナルトキ

2 短期間ナルトキ

3 漁業取締規則ニ依リ標識ヲ建設シタルトキ

第15条 河川法第17条明治33年勅令第300号及本規程第3条ニ依リ許可ヲ受ケタル事項ニ就テハ総テ所属土木出張所長ノ指揮ヲ受ケテ処理シ其ノ着手終了ハ共ニ土木出張所ヲ経由シテ知事ニ届出ツヘシ其ノ之ヲ廃止シタルトキ亦同シ但シ此ノ場合ニハ原形ニ復セシムルコトアルヘシ

第16条 本規程第3条第3号ノ産出物ヲ採取セムトスルトキハ許可証票ヲ携帯シ当該官吏吏員若ハ警察官吏ノ要求アリタルトキハ之レカ呈示ヲ拒ムコトヲ得ス

第17条 竹木其ノ他雑草類ヲ採取スルトキハ根株ヲ採掘シ又ハ撰刈ヲ為スコトヲ得ス

第18条 本規程ニ依リ与ヘタル許可ニ依リテ生スル権利義務ヲ他人ニ移サムトスルトキハ知事ノ許可ヲ受クヘシ

相続ニ依リ権利ヲ承継シタルトキハ保証人連署ヲ以テ其ノ旨届出ツヘシ,漁業権ノ処分ニ従ヒ許可ヲ受ケスシテ移転シタルトキハ更ニ保証人ヲ定メ関係者連署ヲ以テ其ノ旨届出ツヘシ

第19条 河川法及本規程ニ依リ許可ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ 其ノ相続人ヨリ相続人無キトキハ保証人ヨリ行衛不明トナリタルトキハ保証人ヨリ10日以内ニ届出ツヘシ保証人死亡シ若ハ行衛不明トナリタルトキハ更ニ保証人ヲ定メ10日以内ニ届出ツヘシ

第20条 河川法又ハ本規程ノ許可ヲ受ケタル者又ハ保証人ニシテ住所氏名ヲ変更シタルトキハ10日以内ニ届出ツヘシ

第21条 占用 使用其ノ行為ニ依リ堤防又ハ河川ノ工作物若ハ標識ノ類ヲ損壊シタルトキハ所轄警察官吏又ハ所属土木出張所長ニ届出テ其ノ指揮ヲ受ケ速ニ修理スヘシ

第22条 河川法又ハ本規程ニ依リ許可ヲ受ケタル者ノ義務ニ関シテハ共同出願者及保証人ハ連帯シテ其ノ責ニ任ス

第23条 河川法又ハ本規程ニ依ル願届書類ハ所轄町村役場郡市役所及所属土木出張所ヲ経由スヘシ

第24条 左ノ各号ノ1ニ該当スル者ハ10日以下ノ拘置又ハ10円以下ノ科料ニ処ス但シ第1号ノ行為ニ因リ堤防又ハ河川ノ工作物標識ノ○ヲ損壊シタルトキハ併セテ原形ノ回復ヲ命スルコトアルヘシ

1 許可ヲ受ケスシテ本規程第3条ノ行為ヲ為シ若ハ不正ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者

2 本規程第2条第4条第5条第14条乃至第17条第19条第20条第21条ニ違背シタル者

付則

第25条 本規程ハ河川法ヲ準用セシ河川ニ之レヲ準用ス

第26条 明治30年県令第59号,明治38年県令第16号・第24号,明治39年県令第6号,明治43年県令第62号ハ之レヲ廃止ス

(第1号様式)

何々(新築)(改築)(除却)(盛土)(堀鑿)(浚渫)(栽植)(伐採)願何川通何郡市町村大字名地先(何々実測面積何坪ノ内)(堤内)(堤外)河川付近地番字地種目何反歩ノ内

1何々

但シ何々ハ御許可ノ日ヨリ何日以内ニ着手シ着手ノ日ヨリ何日以内ニ竣功ノコト

右何々(目的ヲ明記スヘシ)致度就テハ大正2年県令第21号ヲ遵守可仕ニ付御許可相成度別紙図面並ニ設計書相添へ保証人連署ヲ以テ相願候也

年 月 日

住所

願人氏名 印

同

保証人氏名 印

知事宛

1 浚渫 盛土 掘鑿等ノ場合ハ其ノ長 幅 高 深及土棄 土取ノ場所方法ヲ記スヘシ

2 竹木ノ栽植伐採ハ種類 数量 枝下 目通等ヲ記スヘシ

3 平面図ハ出願ノ位置 坪数 三斜 河川台帳切図番号 流木ノ方向等ヲ記スヘシ

4 図面及設計書願人へ記名調印シタルモノ各3通ヲ添付スヘシ

5 明治33年勅令第300号第4条ノ願書ニハ保証人ヲ要セス

6 除却ノ場合ハ図面ヲ要セス

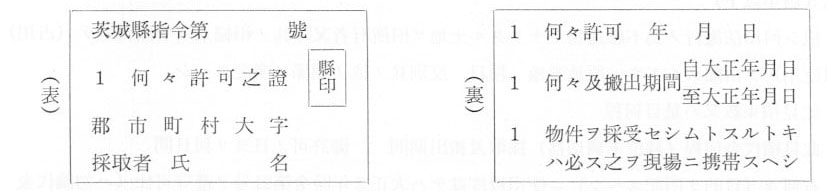

(第2号様式)

何々(占用)(使用)願

何川通何郡市町村大字名地先

1何々実測面積何坪

此見積(占用)(使用)料金何程(銭位未満切捨)1坪ニ付何程此(占用)(使用)期間何年(5箇年以下)

但シ河川法施行ノ為不融通物トナリタル土地ヲ旧所有者又ハ其ノ相続人ヨリ無料ニテ(占用)(使用)ヲ出願スルトキハ原地番地 種目 反別其ノ他ノ関係ヲ明記スヘシ

此見積束数又ハ量目何程

此見積代金何程(銭位未満切捨)採取及搬出期間 御許可ノ日ヨリ何日間

右何々(目的ヲ明記スヘシ)ニ使用致度就テハ大正2年県令第21号ヲ遵守可仕(ハ勿論代金ハ御指定ノ通上納可仕)ニ付(無償ニテ採取ノ儀)御許可相成度別紙図面相添ヘ保証人連署ヲ以相願候也

年 月 日

住所

願人氏名 印

同 保証人氏名 印

知事宛

1 平面図ハ第1号様式第3号ニ同シ

2 土砂 礫 割栗石ハ坪数 転石ハ個数並ニ径何尺寸以上何尺寸以下ト記スヘシ

3 葭 蘆 雑草ノ類ハ種類 束数又ハ量目ヲ記スヘシ

(第4号様式)

何々(占用)(使用)(採取)権譲受渡願

何川通何郡市町村大字名地先

1何々(占用)(使用)(採取)料金何程(占用)(使用)(採取及搬出)期間何程

右何々ノ為大正年 月 日指令第何号 ヲ以テ某ニ何々御許可相成居候処候権利譲受渡ノ義契約相整ヘ候ニ付御許可相成度保証人連署ヲ以テ相願候也

年 月 日

住所

譲渡人氏名 印

同譲受人氏名 印

同保証人氏名 印

知事宛

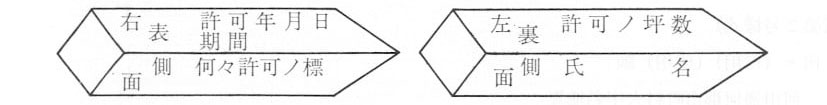

(第5号雛形)

3寸角以上ノモノヲ用イ地上・水面3尺以上ヲ現スヘシ用材適宜

(第6号雛形)

(用紙厚紙)

このとき占用許可を受けた護岸敷44坪9合については,昭和6年2月10日に「護岸敷占用区域排水土管吐口施行願」を提出して,3月13日に県知事牛島省三より許可されている。

昭和5年7月29日に水道布設事業が認可されてからは,水源関係地についての許可申請も多くなった。昭和5年10月31日に渡里村大字渡里地先の那珂川河川敷と護岸敷を18か月間無料で,水道布設工事用材料置場として占有する申請を県に提出した。これに対して,翌6年1月19日に県は別紙命令書を付けて,占用の許可を出した。

命令書

水戸市

今般右ノ者ニ対シ那珂川通河川護岸敷占用ヲ許可スルニ付本命令書ヲ下付ス

第1条 占用ヲ許可スル位置ハ東茨城郡渡里村大字渡里地先実測面積河川敷10,086坪4合護岸敷4,072坪ニシテ出願図面ニ表示ノ通トス

第2条 占用ノ目的ハ水道工事用材料置場トシ他ノ目的ノ為ニ占用スルコトヲ得ス

第3条 占用期間ハ昭和5年11月ヨリ同7年4月迄トス

第4条 占用ハ無料トス

第5条 占用中工作物ヲ新築増築又ハ改築ヲ為シ若ハ変更セムトスルトキハ設計図並図面ヲ添更ニ出願許可ヲ受クヘシ

第6条 茨城県知事ニ於テ本件占用ニ因リ治水上障害ヲ来シ若ハ其ノ処アリト認ムルトキハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ其ノ障害ヲ除却セシメ又ハ之ヲ予防スル為必要ナル設備ヲ為サシムルトアルヘシ

第7条 公益ノ為必要ナル工事又ハ他人ニ於テ茨城県知事ノ許可ニ基キテ施行スル工事ニ因リ本占用ニ障害ヲ来シ若ハ変更ヲ生セシムルコトアルモ許可受ケタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第8条 左ノ場合ニ於テハ茨城県知事ハ許可ノ全部若ハ一部ヲ取消シ又ハ占用ヲ停止若ハ期限スルコトアルヘシ

1 公益上必要アリト認ムルトキ

2 許可ヲ受ケタル者ニ於テ法律命令又ハ本命令書若ハ本命令書ニ基キテ為シタル処分ニ違背シタルトキ

3 河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後ニ起リタル事実ニ因リ必要アリト認ムルトキ

第9条 左ノ場合ニ於テハ許可ハ其ノ効力ヲ失フ

1 占用許可年限満了ノトキ

2 占用ノ権利ヲ拋棄シタルトキ

第10条 許可ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ茨城県知事ハ許可ヲ受ケタル者ニ命シ既設工作物ノ全部若ハ一部ヲ除却シ原形ニ復セシムルコトアルヘシ但シ茨城県知事ハ既設工作物全部若ハ一部ヲ原形ノ儘無償ニテ官有ト為スコトアルヘシ

第11条 茨城県知事ニ於テ公益上其ノ他必要アリト認ムルトキハ本命令書ノ条項ヲ変更シ若ハ追加スルコトアルヘシ

第12条 許可ヲ受ケタル者ニ於テ本命令書ニ基キテ為シタル処分ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ履行スルモ必要ノ期間内終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜シキヲ得サルトキハ茨城県知事ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ他人ヲシテ代テ之ヲ執行セシムルコトアルヘシ茨城県知事ニ於テ急迫ノ事情アリト認ムルトキハ第6条ニ依リ許可ヲ受ケタル者ニ命スヘキ事項ヲ自ラ執行シ又ハ第3者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトアルヘシ

第13条 本命令書又ハ本命令書ニ基キテ為シタル処分ニ依リ義務ノ為要スル費用及ヒ前条ノ費用ハ総テ許可ヲ受ケタル者ノ負担トス本命令書又ハ本命令書ニ基キテ為シタル処分ニ因リ許可ヲ受ケタル者ニ於テ損害ヲ蒙ルコトアルモ許可ヲ受ケタル者ハ其ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第14条 占用其ノ他ニ就テハ大正2年3月茨城県令第21号河川取締規則ヲ遵守スヘシ

右命令ス

昭和6年1月19日 茨城県知事 牛島省三

昭和5年12月2日には,浄水場の基礎面を那珂川の堤防面と同じにするため,その間に溝ができ雨水が溜まってそれぞれの故障の原因になるとして,堤防敷の盛土を申請した。同月26日に県より河川法第10条による手続の指示があって,翌6年1月13日に堤敷66坪の無料占用を再申請し,2月25日に水道事業市営期間中の許可が与えられた。

昭和6年2月10日には,水道工事用材料運搬のため,堤防を掘って軌条を布設する申請をした。昭和6年3月から同8年2月までの期間,堤防を切り開き,その上には架橋をして通行に支障ないようにし,洪水時など非常の場合は締切る用意もするなど条件によって許可された。

また同日,護岸敷から河敷地まで,12封軌条を長さ80尺延長するための桟橋と,工事用送電線のため電柱を2本建設する申請をし,昭和7年3月31日までとして許可されている。なお,軌条の布設のためには同年4月23日に,堤防敷面積129坪(長129間,幅1間)を5月より8月31日まで占用する願いもしている。

昭和6年2月12日には,水道水路敷地にあたる渡里村大字渡里芦山の護岸敷にある松1本と檜27本が障害となったため,伐採の申請をした。その許可がなかなかおりなかったので,4月16日には立木払い下げの申請もした。これらに対し4月18日付で,工事終了後に樹令5年以上の檜を植林すること,払い下げは25円とすると指示があった。

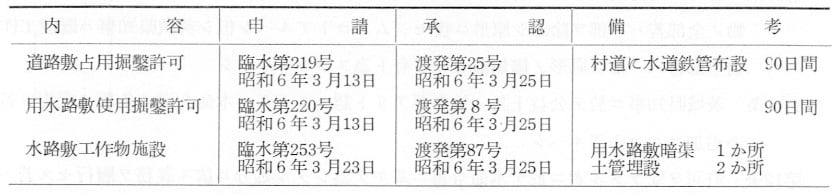

取水鉄管の埋設については,つぎの表のように渡里村に対して申請された。

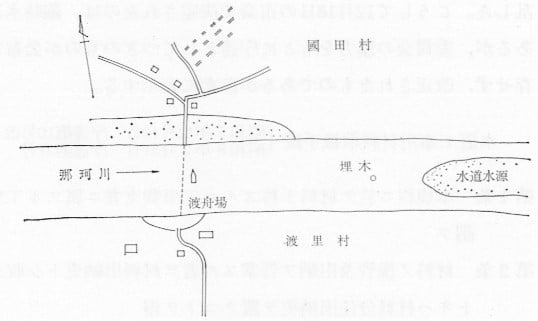

那珂川禁止区域内の埋木

昭和9年12月14日,浄水場係雇兼技手で,県の河川管理員であった皆川勝男が,市長と県知事に「水道水源禁止区域内埋木採掘ノ件」を報告している。

12月11日の午後,市の水道水源である那珂川砂利採取禁止の区域内で,楢3本(直径約1.2メートルで長さ約15メートル,2円50銭見当。直径0.4メートルで長さ約3メートル,25銭見当。直径0.4メートルで長さ約5メートル,45銭見当)を那珂郡国田村(現市内)の根本某外数名が採取を始めた。その場所は,水源工作物が接近しており,取水の点よりしても重要なる位置でもあったため,水源保護にも影響が大きいと,皆川河川管理員が現場に駆け付けた。

作業は,埋木を水面上約60センチメートルまで掘上げており,責任者は9年3月16日付茨城県指令土第3122号の「埋木払下許可」を所持していた。ただ,その許可期限が3月25日より25日間とされ,このときは切れていたことより,作業の中止を命じ,監視を充分にすることにした。

埋木は,水面上に突出してしまったため,その場所が渡船などの関係地にも近かったことから,河舟の通行に支障がでる恐れがあった。そこで皆川は,浄水場主任海老沢民之助と相談し,採掘は取水のためには悪影響となり厳禁する必要があるが,河底で切断して除去する必要はあると報告している。

ところが,この年の年末年始の休暇後,あれほど河川中で目についた埋木が見えなくなっていた。現場を調査すると,河底の土砂に人為的工作の跡があり,掘り上げられたことが明確であった。皆川河川管理員は,急いで関係者を調査したが採取者を発見できず,1月22日に市長と県知事・県土木課長に被害届けを提出した。

昭和16年には,各係の担当事務を簡素化し,合理化して普遍化し,非常の場合は他係によっても代行できる体制をつくった。そのため,年間で事務に比較的余裕のある時期に,他係の内容を習得するような「総合事務取得手続」を定めている。これは,事務系だけでなく技術系の工員に対しても同じ機械を与えて,非常時に備えそれぞれの現場間の応援体制を確保している。