日本の近代的創設水道は,明治20年10月17日に通水した横浜市の水道より始まる。安政6年(1859)6月2日の開港以来,地形上の問題もあって埋立による市街地が形成されてきた。人口密集による都市環境の悪化,良質の井戸水の入手難となって,上水道の必要がでてきた。そのため,明治16年2月に来日したイギリス軍人で上水道技術者のパーマーに,神奈川県が横浜市の水道調査を依頼することになった。これによって,鉄管を使用し,ろ過した浄水を連続的に供給する有圧の水道が,日本で最初に横浜市に完成することになった。

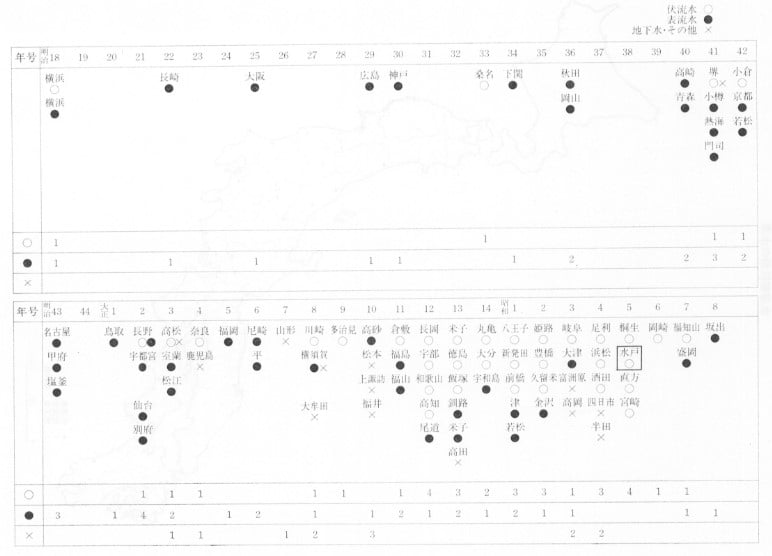

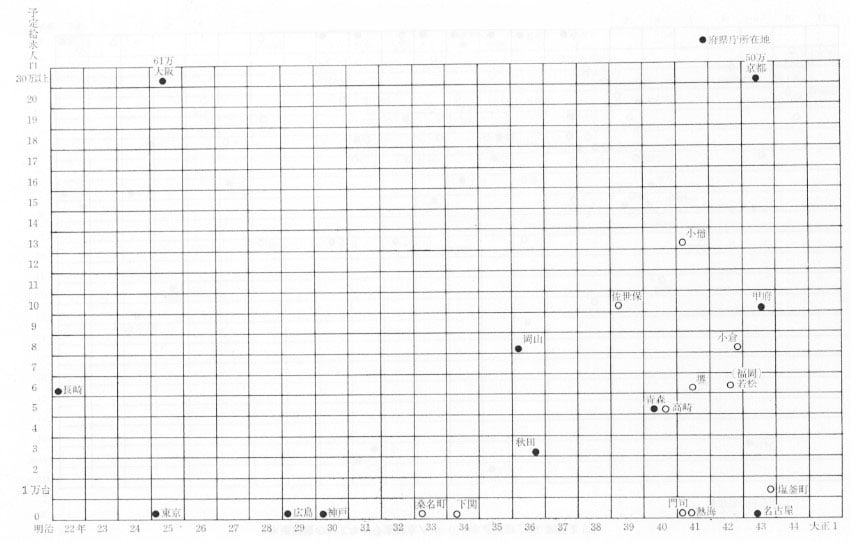

その後の水道布設は表のように,明治22年の長崎,同25年の東京・大阪,同29年の広島,同30年の神戸など,江戸時代よりの都市と開港地で始まっている。そして,明治23年6月15日には法律第177号で水道条例が布告され,国の水道布設の基本方針が法的に明確になった。同37年3月には,水道をもった各都市の関係者が集まり,「上水試験統一のため協議会」を開催し,飲料水としての水質の協定試験法を確立した。なお,大正3年には,上水協議会で,水道配管の鋳鉄管の規格を制定するなど,明治・大正時代は上水道事業の基準型確定期であった。

水戸の場合は,8万人給水計画で昭和5年に起工,同じ状況下のものとしては宮崎と清水の2例があった。全国的にみると,大正9年に上水道調査費を計上しているので出発としては遅い方ではなかった。しかし下市水道の存在によって,上水道に対する全市民的統一意思の形成ができず,申請や認可という書類上の手続の時期を逃し,県庁所在地としては37番目の布設起工となってしまった。

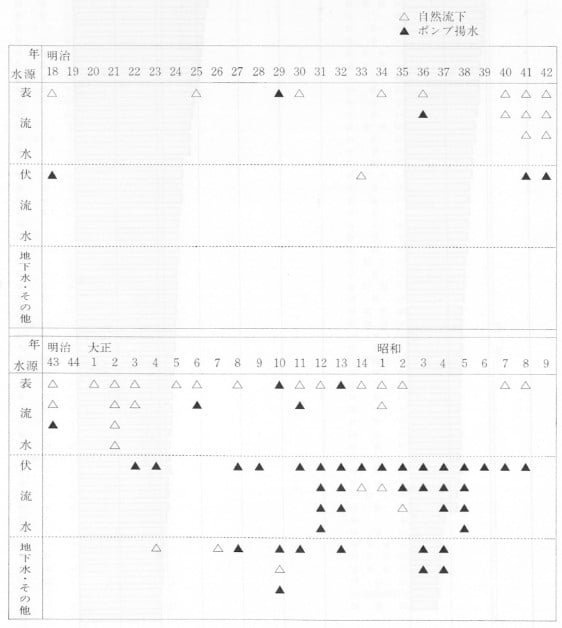

起工の時期別に利用水源をみると,昭和8年までの段階では,91水道中伏流水が35,表流水が43,地下水その他が13となっている。大正2年ころまでは表流水利用が多く,その後同10年までは地下水などの利用が増加し,以後は伏流水の利用水道が主体となる。水戸が水道布設を計画し,具体化する時期は,全国的に伏流水を中心とした技術体系の確立期でもあった。

取水の方法は,水源によって大きく左右されるため,それほど相違はないが,明治そして大正初期は自然流下式,大正の後半から昭和にかけては,ポンプ揚水式が主流となる。水戸の場合は地形的面もあるが,ポンプ揚水式の事例が多い時代に計画されていることが理解できる。

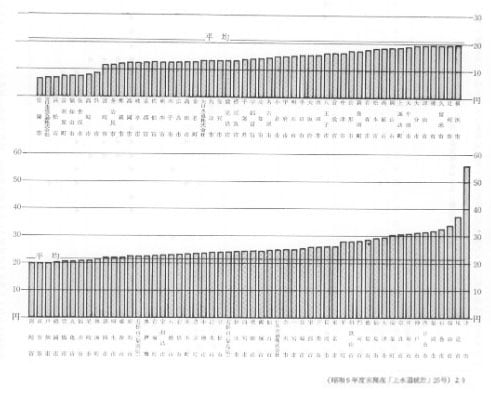

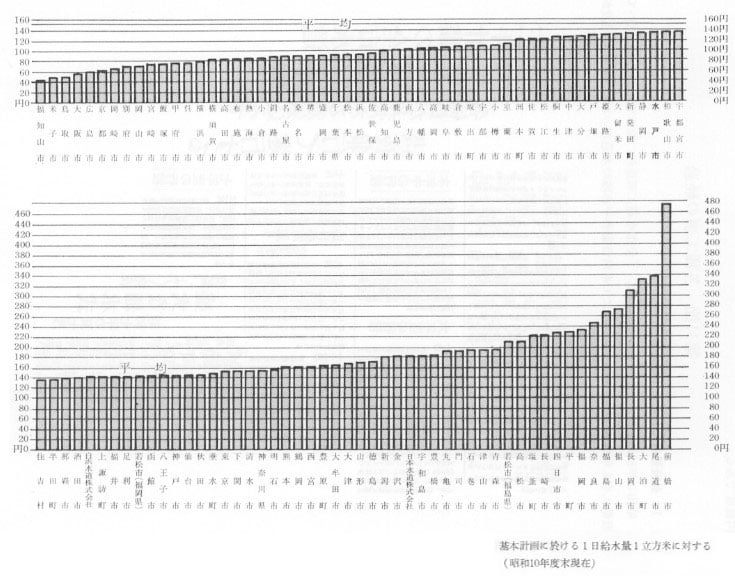

計画給水人口1人当たりで試算された水道投資額は,時期や施設の規模などによって大きな相違がある。そのため,つぎの図は参考程度のものであろうが,水戸はそれが平均的である。同じ時期に,同程度の給水人口を計画した宮崎は水戸の約半分であり,清水は水戸より少々多い。

昭和10年段階で調査された1日給水量1立法メートルでの布設工事費でみると,最高の約480円から最低の40円まで440円の差がある。水戸の場合は,その平均価格より約40円も低い115円程度である。