集水埋管工事の着工届けが,昭和5年12月7日に提出された。その工事請負契約には,水道布設認可条件にあった失業救済の件について,地元失業者の雇用を中心とすると話し合われた。

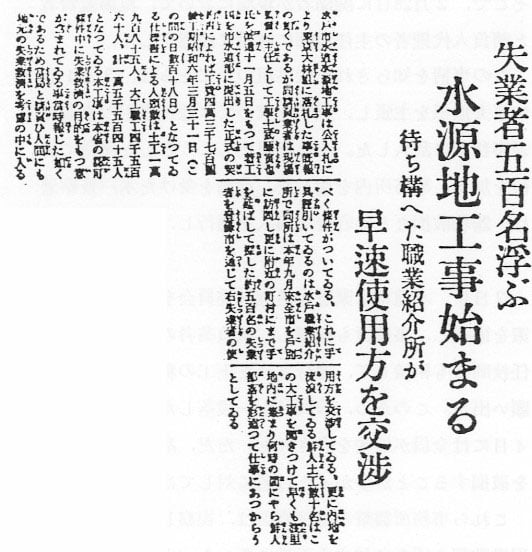

埋管工事に必要な労働力は,土工が1万985人,大工が4,560人で合計1万5,545人となる。これを知って水戸職業紹介所では,9月以来市内を個別訪問し,また隣接の町村をも調査して約500人の雇用希望がある失業者を登録した。これ以外にも,全国から職場を求めて数10人の失業者が集まって来た。

昭和6年2月には,新たに浄水場工事が始まった。そのための失業者救済対策に,水戸職業紹介所は県社会課と協力し,1月25日から同月31日までの1週間,失業者の雇用希望の登録をした。登録者は297人あり,180人が県内者で栃木県と福島県出身がそれぞれ21人となっていた。

浄水場工事は延人員が1万2,132人で,1日の従事者は2月と3月が92人,4月と5月は80人,6月が63人と予定されている。そのため雇用は,297人を平均的に従事させるため10日交代制となった。1人にしてみると,最初の月は20日勤められるが,次の月は10日だけしか雇用されないので,継続している場合は月平均15日分の収入となる。日当は80銭とされているため,月の収入は12円であった。調査によると,登録者は10人以上の家族がある者が5人,8人以上が22人,3人以上が64人もいて,この事業だけの従事では生活は不可能であった。これを当時の新聞は,「水道工事に雇はれても,独身者以外は生活困難」と表現している。