下市水道は,同地帯が地下水粗悪のため市民の給水要求を受けて,数度の工事で区域外給水をした。その結果,給水量は増大したが,湧水の減少,陶器製の導水管などに植物が繁殖して水の流れを阻止したこともあって,原水が不足するようになった。そのうえ,市街地に布設された配水管が,地震などによって漏水することが多くなったこと,拡張による鉄管の摩擦損失の増大もあって,断水や使用不可能になる場所がでていた。

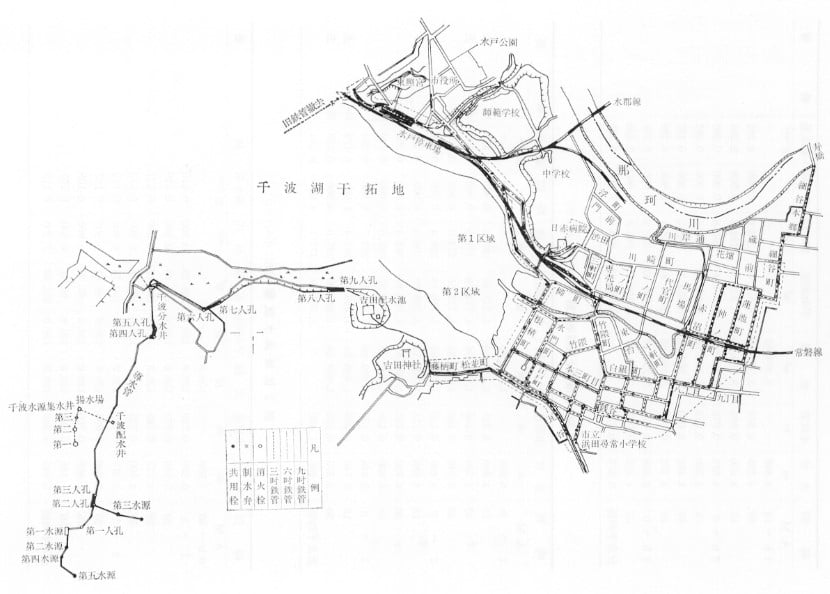

このため全市水道は,新区域の給水と旧区域と称される下市水道の給水区域内に浄水を補給することになった。その配水管網連絡の方法を,機能や設備費などをもとに研究した結果,下市水道給水区のうち吉田配水池給水区域を第1区域,千波調整池給水区域を第2区域とし,それぞれ6吋鉄管で全市水道配水管と連結した。そのとき旧区域管内には圧力計を取り付け,これによって制水弁を開閉して補給水を加減して水圧を調整することにした。

以上の方法を決定するため,昭和7年の5月と6月に漏水や原水の流入状況を調査している。その結果を,「水道」第81号,(第8巻5月号)に掲載された原芳男執筆の「水戸市旧水道処理に関する調査報告」によって紹介する。

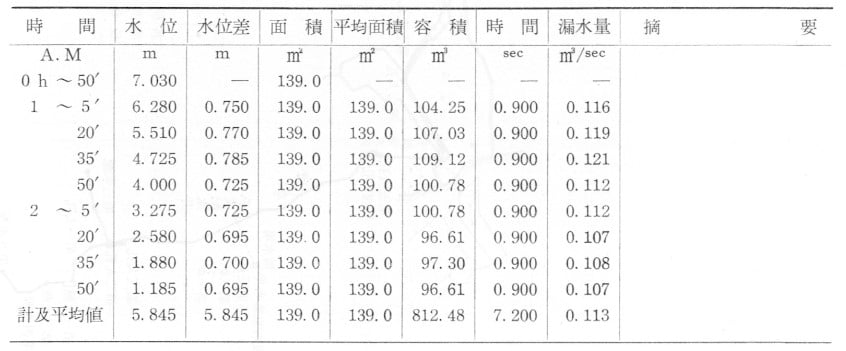

5月27日午前1時より同5時までの間,絶対に開栓しないよう告知し,係員により封印や看視をし,2つの吉田配水池の漏水量を調査している。

6月5日の第2回目の調査では,1つの池は原水の流入量を試験していたので,漏水のための観測は1つの池だけであった。その統計は,第1回が毎秒0.269立方尺,第2回が毎秒0.270立方尺となり,これを1回24時間にすると23.328立方尺(3,598.5石)となる。旧下市水道第1区域の七軒町連絡か所は,最大圧力水頭は地上17.39尺(7.55ポンド/平方時)で,日中の動水圧は地上約6尺(2.7ポンド/平方時)である。

第2区域の平均漏水量は,毎秒0.113立方尺で,24時間で9,763.2立方尺(1,506石)となる。

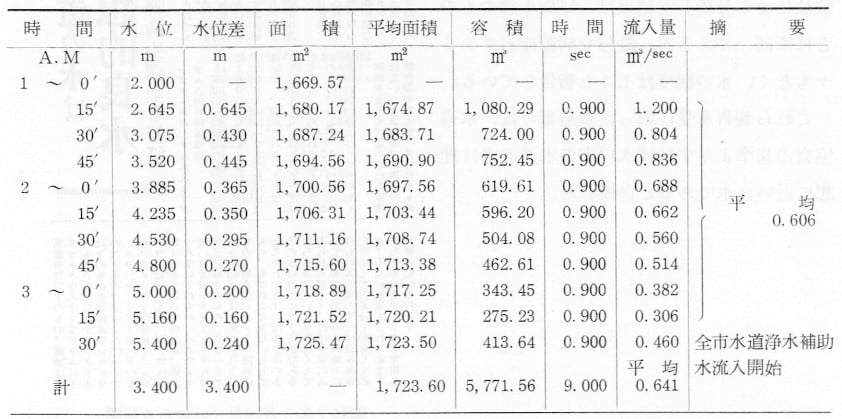

原水の流入量は,吉田配水池の1池を排水して水位を下げ,そこに流入する量を調査した。その量は表のように,時間帯によって相違しているが,毎秒平均0.609立方尺であった。

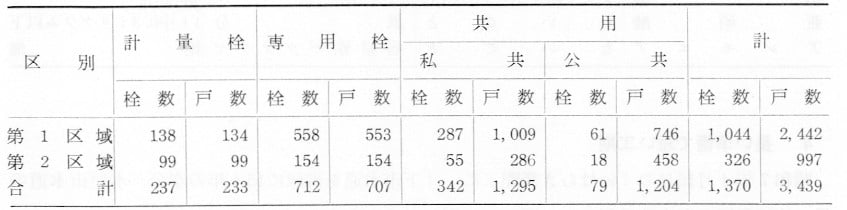

下市水道給水区域における,昭和7年5月30日現在の給水人口は1万5,030人で,第1区域給水人口は1万680人,第2区域の給水人口は4,350人である。当時の1戸平均人数は4.37人であるので,つぎの表の栓別使用戸数は正しい。これよりして,1人1日最大使用量を全市水道の年平均4立方尺と同じにして計算すると,第1区域は1日4万2,720立方尺,第2区域は1万7,440立方尺の水量を必要とする。