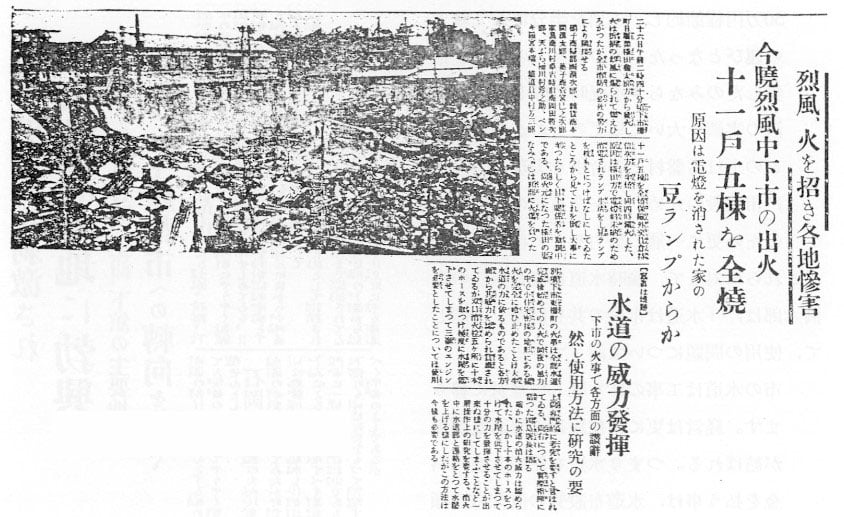

昭和7年5月26日の午前2時40分,風が強く吹いている最中,下市柵町の家屋密集地で火災が発生した。原因は,電灯料未納によって消(停)電され,ランプでの生活をしていた家が,豆ランプをつけっぱなしとしたため過熱して発火し,11戸5棟が焼失した。

全市水道通水後はじめての大火で,消防が水道を利用した最初の火事であった。双口消火栓5か所に10本のホースを取り付け,放水したので,4時には鎮火し,小住宅密集地帯であったが延焼は防止できた。ただ,放水中に水道の水圧が低下し,3台のエンジンを利用して加圧する必要があった。途中で水道課と連絡して給水量を増加させ,水圧の調節には努めた。そのため消防関係者は,ホースの取付けなど操作上の研究をする必要があると話し合った。一般市民は,これら消防活動と水道との関係を見て,その威力について感心した。

同夜10時20分にも笠間町(笠間市)で,石油ランプを引っ繰り返して火事になるなど,当時はランプでの事故は多かった。