水戸市は,水道布設の着工以前から衛生上や消防上の問題を通して,水道の知識を普及するため,各種の機会を利用して市民の教育に努めてきた。

例えば,昭和6年6月15日の愛国婦人会支部の会員70人に対する水道施設の案内・説明などである。当時,浄水場で原主任技師が,導水管の埋設工事やろ過池のろ過層築造工事を見学させ,水源より各家庭までの水の流れを説明し,約10町の道を歩いて高区配水塔の基礎工事現場まで案内した。そのとき,節約緊縮の時代ではあったが,工事中の施設を見て「水道税の不平なんかおくびにも出してはなりませぬ」と,水道に対する期待と感想を述べたという。また「女学生達に見せてやり」,水道知識の早期普及に役立つようにしたいとも話し合っていたという。

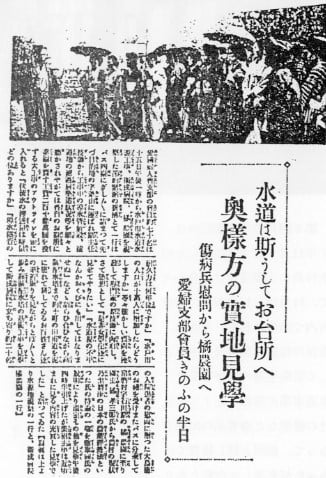

昭和7年3月には,4月の通水開始に合わせて,給水の普及をするため,給水工事費市費負担という特典工事と7月31日までの無料給水,各新聞社の援助をもとにした水道知識の宣伝,3月27日には市役所の広間を利用して水道展覧会を開催した。

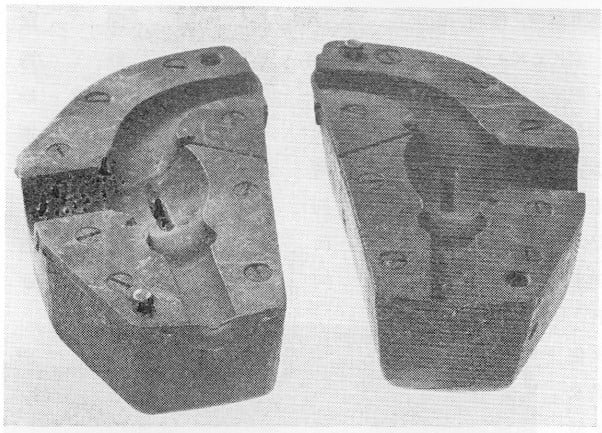

展覧会は,経費を50円とし,鉄管・異形管・弁や消火栓の各種類,水栓・水栓柱・止水栓・分水栓・量水器などの各種類,水道概要図や参考図を展示したものであったが,給水を申込みに来た市民には大変に好評であった。ただ実物の展示であり,少々専門的説明でもあって,多くの人には理解されなかった面もある。

第2回目の水道展覧会は,7年11月1日より始まった給水特典の工事受付けに合わせて,11月13・14の両日,市役所内で開催された。今回は,市民の保健思想普及を中心として県衛生課の後援を受け,水道事業に参画した7つの会社の模型など参考品の出品もあって,前回と同じ経費ではあったが充実した内容となり,見学者が理解でき,大変な好評となった。

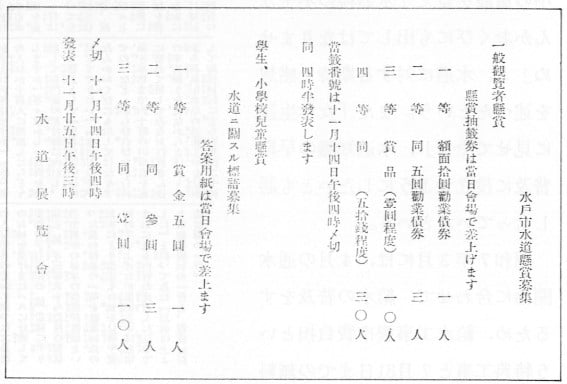

なお,展覧会を成功させるために,懸賞付抽選券を出したり,懸賞付標語の募集をした。

標語募集に応じて集まったものは1,012件であったことから,最低の見学者数はこれに同伴した保護者を加えると2,000人はあったと考えられる。標語になっていた数は930件で,これを11月24日に市助役と庶務課長・水道課長と書記に5人の市内の小学校長を加えて審査した。

当選者とその標語はつぎのようで,水道通水に対する明かるい希望を表現したものが,中心であった。

1等当選 「清き水道,明るい水戸市」 併置校高2 永井勝一

2等当選 「使へよ水道,防火の為めに」 浜田校尋5 矢口正敏

同 「市民の幸福,水道より」 併置校高2 鴨須賀光雄

同 「水道1つで明るい家庭」 同 小林光明

3等当選 「健康はまづ水道から」 同 尋6 伊村豊夫

同 「水戸市の発展,水道から」 茨師尋4 菅井勉

同 「水道に三徳あり経済,便利,衛生」 併置校高2 岩間猛

同 「水道あれば一家にこにこ」 同 尋6 水野博

同 「家庭に水道,暗家に灯」 同 尋5 弦巻道雄

同 「良水は健康の母」 同 尋6 菅谷満雄

同 「水道は生活改善のもと」 同 高2 佐藤キミエ

同 「水道節約国家の為めに」 同 小島みち

同 「一家に一箇是非水道」 同 木村徳太郎

同 「文化生活水道より」 同 磯野義雄

11月19・20日に開催され,水戸商工会議所による恒例化した広告祭にも,水道の普及宣伝をするため,アンドン型水栓模型3体と特典宣伝チラシを配布するなどして参加した。