全市水道事業の完成による竣功式で,参列者には「水戸市水道概要」「水道一般図」「絵ハガキ」『水戸市水道抄誌』そして『水戸市要覧』などの印刷物が配布された。これら印刷物は,特別に竣功記念として作成され発行されたもので,一般に配布されたり,市販されたものでなく,その部数も少なかった。

以上のため,発行当時から一般にあまりみることのできない印刷物であった。その上,第二次大戦中に水戸市街地も空襲を受けて焼失したとき,かつての参列者に配布されていた印刷物の大部分は消滅したらしい。そのために,現在は完全に幻の印刷物となってしまった。名はあっても実物がなく,この道の研究者でさえも入手は不可能となっている。

○水戸市水道抄誌

縦が15.5センチメートル,横が22.0センチメートルで,50ページの右綴の小冊子である。奥付には,昭和7年7月5日印刷,昭和7年7月10日発行で非売品とある。発行兼編輯者は水戸市役所で,印刷は市内上市元白銀町152の黒沢常葉によって日新印刷株式会社でなされている。

内容は,最初の部分2ページに市長鈴木文次郎の挨拶が掲げてある。つづいて,水道布設に関係した人たちの顔写真が10ページ分あり,市役所と水道部事務所,水源地,起工式典,工事現場,高区配水塔,低区配水塔,鉄管試験所,放水試験状況,ポンプ場,ろ過池などの写真が13ページあり,最後に水戸市水道小誌が24ページにわたって記述されている。小誌は,第1章沿革,第2章施設概要(1総設,2工事方法及施工),第3章財政(1財源,2予算,3資金調達),第4章実施機関(1水道臨時委員,2水道職員)と,全市水道布設に関する内容は充分に説明されている。

○水戸市水道写真帖

縦が18.5センチメートル,横が27.5センチメートルで,36枚よりなる右綴の小冊子である。この冊子は奥付がなく,作成上の事情は不明であるが,最初の部分に「水戸小貫写真館謹製」「起工昭和5年11月,竣工昭和7年7月」とあり,水戸市水道概要として全市水道について3ページで説明されていること,表紙に「1932」(西暦のことで昭和7年にあたる)とあるので,水道工事竣功を記念して発行されたものである。発行人は,最後に「水道工事請負人氏名」の一覧表があることにより工事関係業者たちと思われる。内容は,配水線路平面図,関係者の顔写真,建物,起工式,市会関係者の視察状況,工事現場,浄水場,高区配水塔,低区配水塔,鉄管布設,竣功式の図と写真よりなる。

表紙には高区配水塔をデザインしたり,写真は『水戸市水道抄誌』と同じものであるが厳選して大きく掲載するなど,構成に工夫が見られる。

○水戸市水道誌

縦25.5センチメートル,横18.5センチメートルで,本文が741ページ,序文が4ページ,編者の言葉と写真で28ページ,目次が6ページという大編纂物である。奥付によると,水戸市役所が昭和9年5月12日に印刷,同月15日に発行した。

編者は,高橋六郎水道課長の監修を受けて海野勝一があたり,昭和8年12月23日に脱稿している。海野は,明治31年に常陸太田市に生まれ,日本大学法学部政治学科より東京日日新聞社(現毎日新聞)・茨城新聞社の記者に転じ,昭和38年2月に他界している。

序文において中崎俊秀市長(昭和7年8月12日に9代目市長となる)は「上水道の施設は近代都市における不可欠の一要件である。市民の実生活と直面したその保健,保安並に産業等に相関するところ極めて緊切であることは謂うまでもない」と,水道を評価している。

また,水戸の水道に関しては,「藩祖威光が企画し次いで藩主義公が先君の遺志を継いで創設した笠原水道」,「川田市長時代,大正7年布設を企画し」,「かくて鈴木前市長時代,昭和3年6月25日市会に於いて(中略)昭和7年6月竣功し同年7月15日その祝典を行った」と歴史を記す。そして,「この成果を招来した所以は時あたかも経済界の不況に伴う物価,労銀の低落と当事者の苦心努力」,「監督官庁の好意ある指導と市政機関の真摯なる協力,6万市民の熱烈なる後援」をもとにした,「本市空前の大事業を永く記念するため『水戸市水道誌』を編纂するとした」とある。

その署名については,「鈴木市長の後を襲ふて,後輩」と注記をするほど,先覚者に対して敬意を表している。

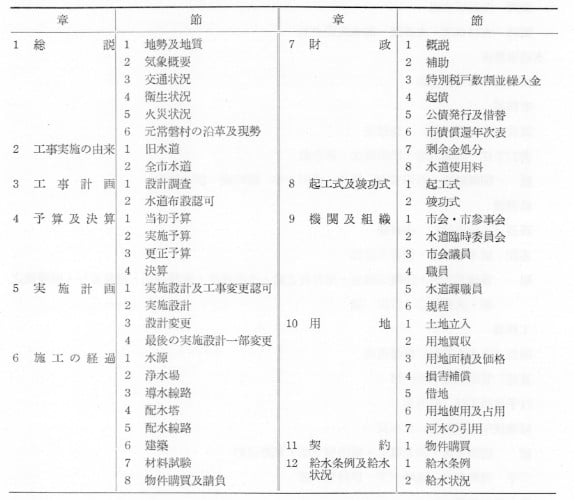

内容は,水戸市の自然や人文環境より始まり,旧水道(ここでは笠原水道と下市水道のこと),全市水道布設の経過,給水条例などである。

以上のように,全体は12章52節よりなる膨大なもので,編者が「必要事項は潰漏なく網羅した」と記すように良くできている。