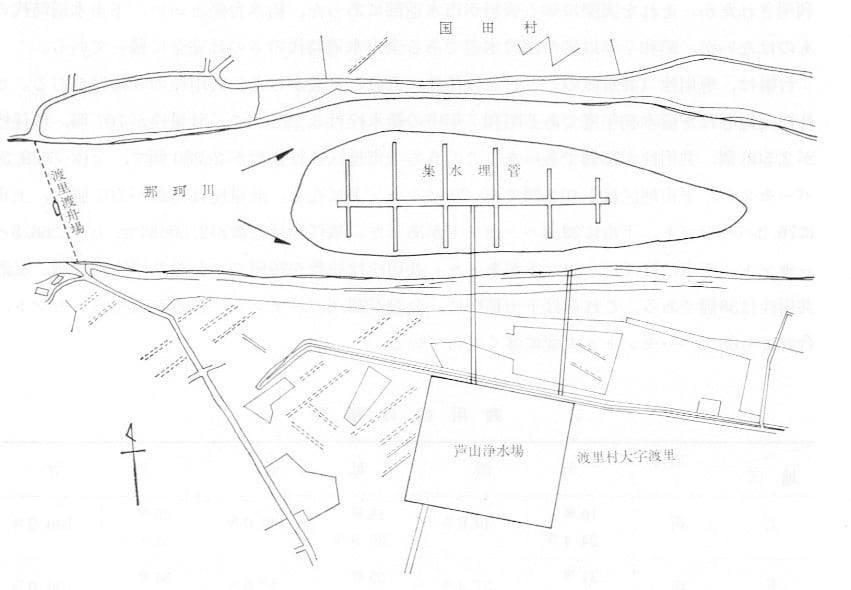

水道完成後,始めての渇水期を迎えて水源よりの取水が減少してきた。計画によれば充分なる水量が確保できるはずであったが,埋管のための掘り下げ工事の段階から水量確保については心配があった。水源地とされた那珂川の中州は,調査を担当し,設計をした岡田技師長によれば,全体が砂利層で,流水の浸透も良く,充分な伏流水を入手できるはずであった。ところが,埋管に必要なる区域全体を掘り下げると,粘土層が出現したため,茂庭顧問や水道委員の一部が集水埋管の布設方法の変更を提案した。これに対して技師長は,埋管周囲を少し大きくして玉砂利を多く入れた以外,自分が作った設計通りの工事を強行させ,粘土層中に集水埋管を敷設させてしまった。

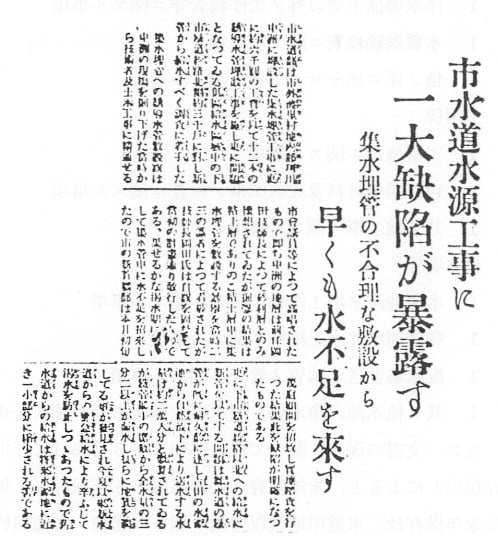

そのため,10月になると取水量の減少が問題になり,新聞にも「市水道水源工事に,一大欠陥が暴露す 集水埋管の不合理な敷設から,早くも水不足を来す」と表現されてしまった。

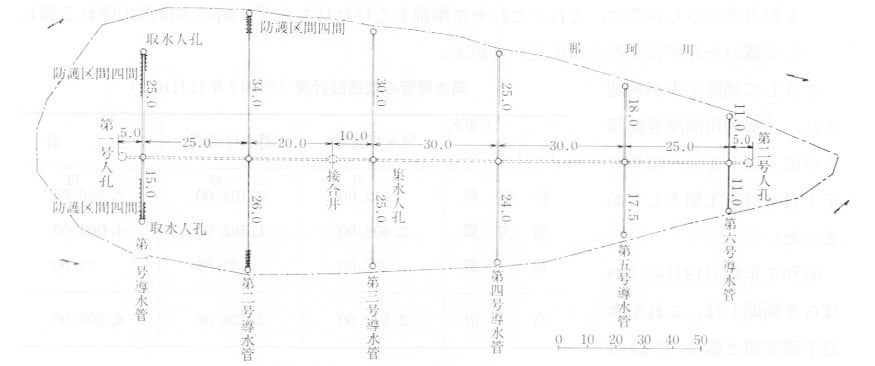

市では,茂庭旧顧問の来水を求めて実地調査を依頼した。その結果,上記の欠陥が判明したため,新たに表流水を直接導水する計画を作成した。その後,各種の専門家の意見をもとに検討を加えると,表流水の利用には,現有施設以上の規模のろ過施設が必要であるとされた。これによって設計は変更され,図のように,それまでの集水埋管に12本の誘導水管を取り付けて取水量を多くすることにした。

11月11日の市参事会では,この件が問題となり,当時の事情を知っている後藤土木課長が呼ばれた。課長は,その席でつぎのように語った。

既に内務省の了解も受けてゐ((い))るから,その問題はあまり追及を受けたくない。中州対策の護岸工事をせねばならぬし,また水源地寄りの那珂川の浚渫工事もしなければならぬので,その序に少しばかり手入れをすることになった。集水埋管が渇水したといふ((う))ほど大きな問題であり,市と常磐村との合併問題もいよいよ好転するらしいし,また市民の水の使用量も相当多いらしいので,それやこれやに準備しなければならず,結局水は沢山採れる様にして置いた方が将来のために良いと思ふ((う))。

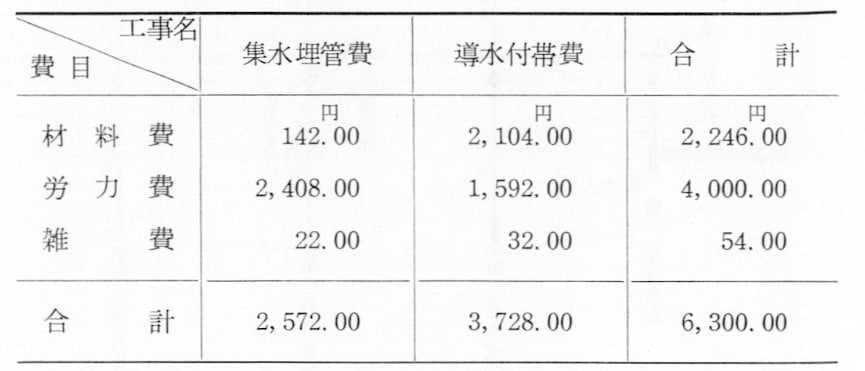

こうして補修工事が承認され,「那珂川浚渫並防護その他工事」とし,昭和8年1月31日を工期として始まった。

昭和7年11月12日の「いはらき新聞」は,これを水道不備問題と題して論じ「既に過ぎた責任を問はんより,過れるを正し,不倫を償ひ((い))能ふ((う))限り善処して,これを軽からしめ,再び斯くの如き不始末を繰返さざらん事を望む」と,結んでいる。

ともかく、この集水埋管改築工事が,新設水道課の最初の大きな工事となった。