配水開始の昭和7年12月末までに,どの程度市民が給水栓を開設し,地区的にはどのように利用されたか,それを実際に知る資料が市水道部にあった。給水台帳といい,下市水道時代のものはないが,昭和7年以来の創設水道である全市水道時代のものは完全に残っている。

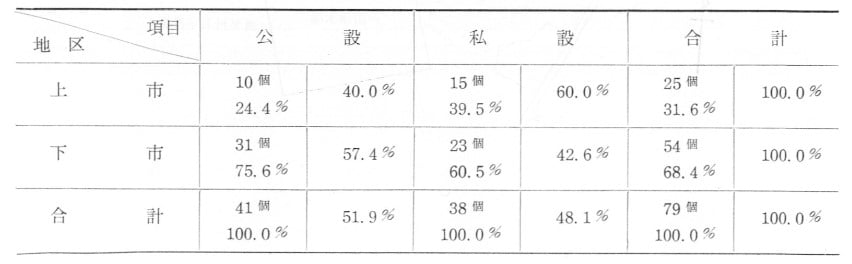

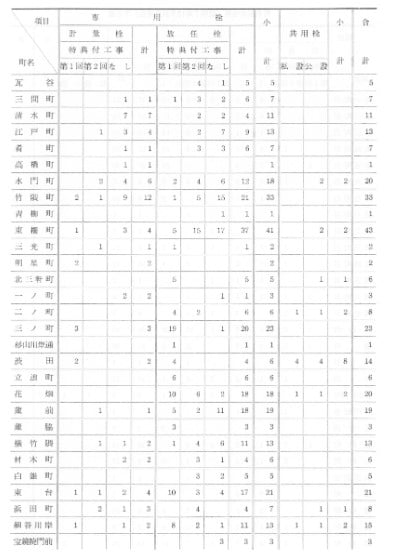

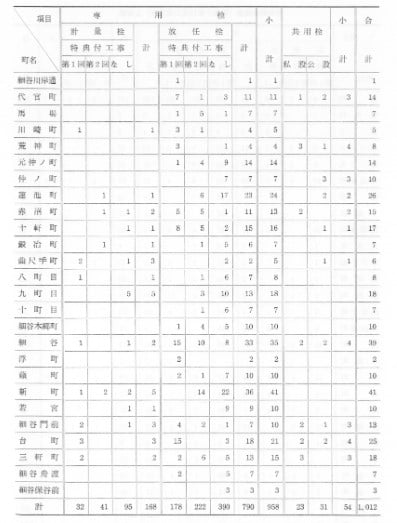

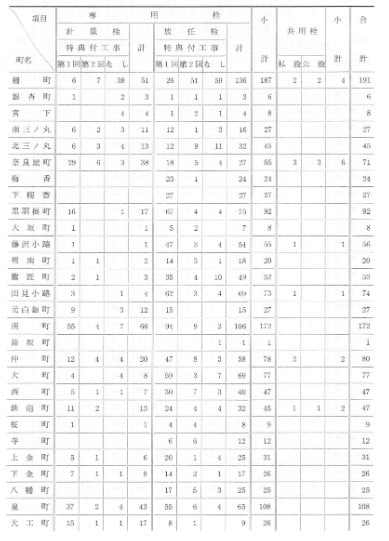

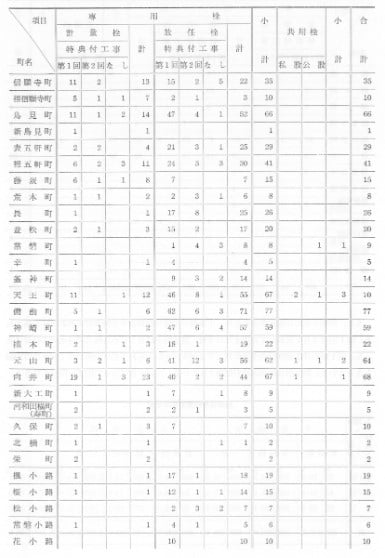

台帳は,専用栓(計量栓のこと)と放任栓,公設と私設からなる共用栓の3種類がある。これに記録された給水初年度である昭和7年中の給水栓は3,292個で,計量栓が707個,放任栓が2,506個,共用栓が79個であった。このうち上市地区には総数が2,280個で,全体の69.26パーセント,下市地区は1,012個で30.74パーセントになる。計量栓は総数が707個で,上市に76.2パーセント,下市に23.8パーセントがあった。放任栓は総数が2,506個で,上市に68.5パーセント,下市に31.5パーセントがあった。共用栓は総数が79個で,公設共用栓は41個,私設共用栓は38個である。これらは下市地区に,公設が75.6パーセント,私設が60.5パーセント,合計でも68.4パーセントと大変に多くなっている。

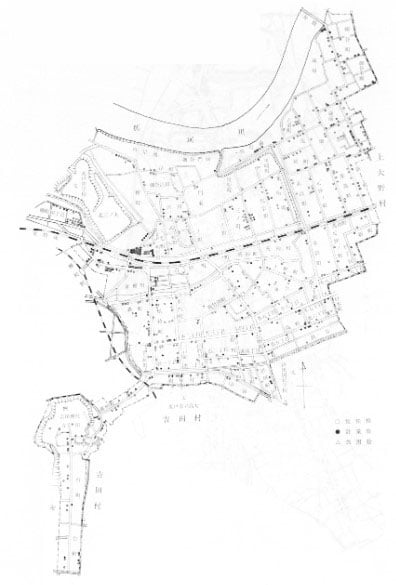

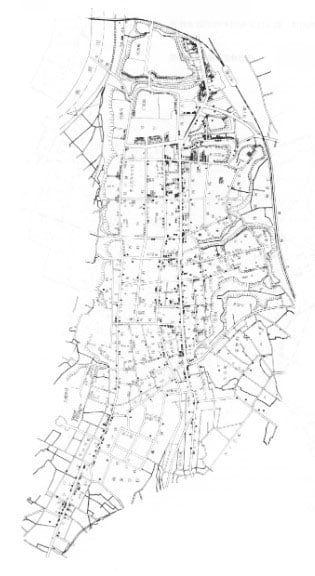

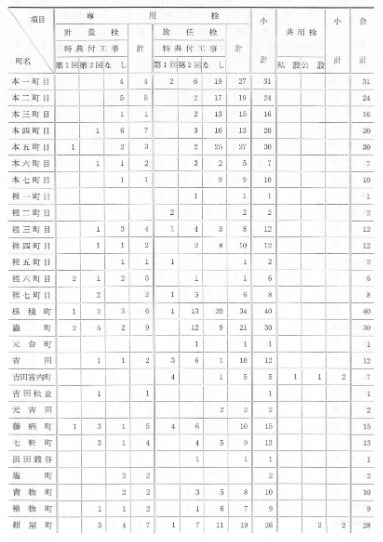

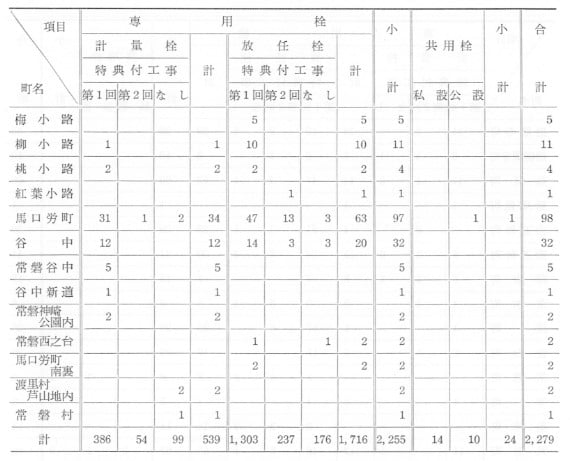

給水栓の全体的傾向は,給水栓分布図や町別給水栓表のようになる。

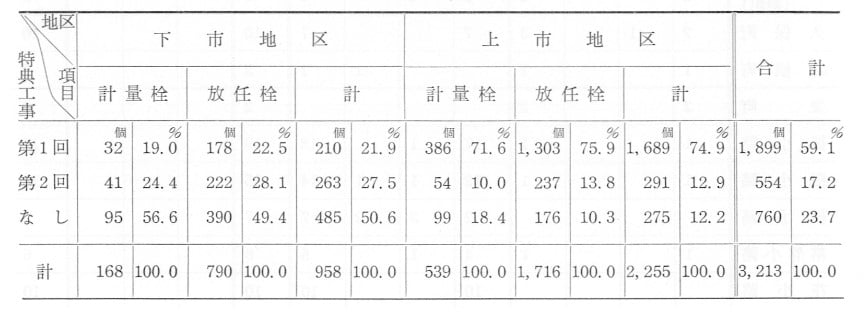

なお,昭和7年には給水普及のため,工事費の大部分を補助する特典付工事が2回実施された。第1回は3月1日から4月末までの受付,第2回が11月1日から同月30日までの受付であった。第1回目は2,000戸の予定に対して2,478戸と伝えられるが,台帳では1,899栓の記録となっている。第2回目は554栓が記録されている。これと放任栓との関係を町別に見ると,全体として放任栓の割合は多いが,下市地区は特典工事が少なく,上市にそれが多く,地区別の相違点が明確である。一般的には下市水道よりの延長もあってか下市地区に放任栓が多く,上市地区には計量栓の割合が比較的多くなる仲町・鉄砲町・馬口労町・下金町・泉町・南町・元白銀町・奈良屋町・藤坂町などの町がある。

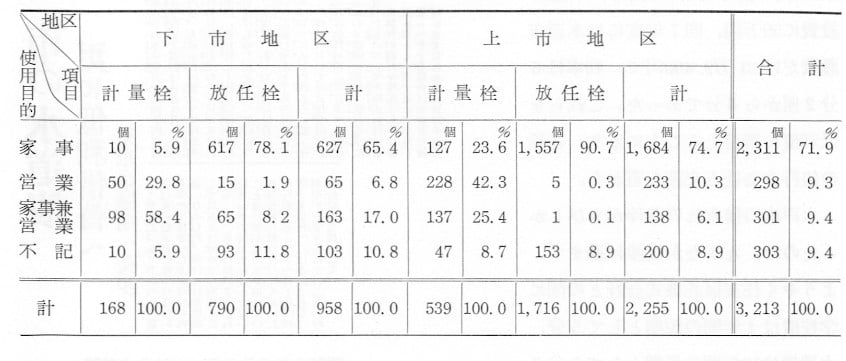

給水栓の使用別割合をみると,71.9パーセントが家事用で,営業専用は9.3パーセントにすぎない。上市・下市とも計量栓は営業用が主で,放任栓は家事用が主となる傾向がみられる。