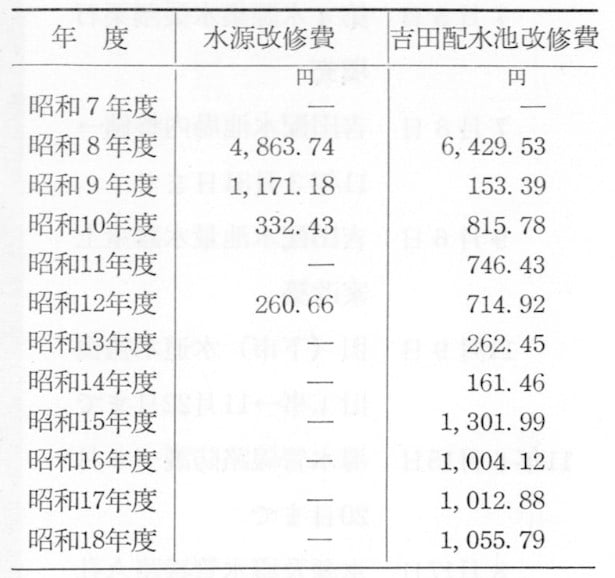

水戸神社は水戸七社の1つで,水戸城内浄光寺門内にあって,のちに吉田神社境内を経て笠原不動山に明治2年に遷された。以来,水戸水道の水源の鎮守となって,水神様と呼ばれ,4月28日に例祭をしている。水戸市水道課は,これに参列して玉串料として昭和7年度に5円,同8年度より同11年度まで10円,同12年度は5円,13・14・15・16の各年度は10円,昭和17と同18年度は再び5円を奉納している。

以上は,過去の記念として奉納していたのではなく,現役水源地に対する維持として続けたのである。そのため,水戸市水道費予算項目には旧水道補修費,旧水道改修費があり,下市水道時代の施設である水源地や貯水池の維持管理を続けた。

代表的工事については,つぎのようになっている。

8年8月24日 吉田配水池管理人居住建物修繕

9年2月20日 導水管(1,634間)大改修・吉田配水池改修

4月13日 水源導水管改修

5月16日 吉田配水池改築

6月29日 七軒町連絡制水弁取付

10年6月7日 水源拡張

7月5日 第4水源集水渠割栗石填充

7月8日 吉田配水池場内整備→11年3月31日まで

9月6日 吉田配水池量水器室上家改築

11月9日 旧(下市)水道水害復旧工事→11月22日まで

11年5月15日 導水管線路防護→6月20日まで

8月17日 水源及導水管線路人孔人止柵→9月3日まで

8月20日 水源排水設備→9月13日まで

9月7日 水道伊奈堀架設銅樋修理→10月8日まで

11月8日 導水管敷境界標杭修理→11月30日まで

13年7月16日 導水管線路水害復旧→8月15日まで

8月26日 吉田配水池排水溝改修・増設→10月12日まで

15年3月22日 導水管路防護→3月31日まで

16年7月7日 吉田配水池場内整備→17年3月31日まで

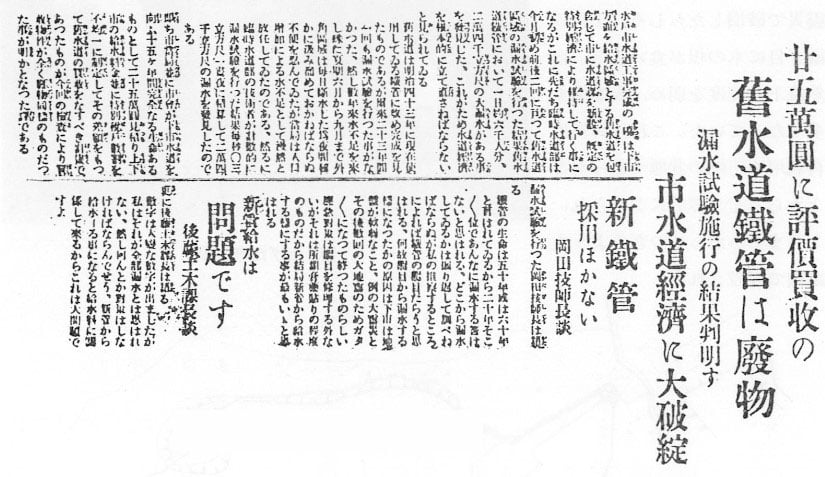

導配水管は,昭和7年6月の調査によると,1日約6,000人分である2万4,000立方尺の大漏水があった。これに対して岡田水道技師長は,鉄管の生命は50から60年といわれているので,23年程度で腐食することはない。それでも漏水しているのは,関東大震災と下市の地質による地盤の不安定からくる鉄管の継ぎ目に原因があるらしい。漏水防止には継ぎ目を修理する必要があるが,どこの継ぎ目か,どの程度あるか不明であるので,新鉄管を布設する方が早いと主張した。

これは,全市水道布設のため,下市水道を今後15年間利用できる施設として,25万円で買上げたこと。その分を旧給水区域内給水料・特別税戸数割を軽減する処理をした,水道経営方針からすれば,高価な廃物を購入したことになる。

昭和7年10月には,吉田の水源が2万人分の水量があるとされていたのに,その給水区域内である常磐線北側3,000戸が水量不足で家事に支障があった。緊急に新水道管との連絡弁を開放して補給したが,これも水圧の相違や漏水の関係があって調整に苦心している。そのため昭和8年度と同9年度に下市水道区域であった旧区域に配水管の延長工事をし,同9年11月には七軒町消魂橋際に設置されていた新旧給水区域の連絡制水弁に予備の制水弁を取り付けている。昭和12年の4月19日には,新しく鉄管を布設するため門前町・渋田町から川岸通り・浮町一帯100戸を午後8時から同10時まで断水している。

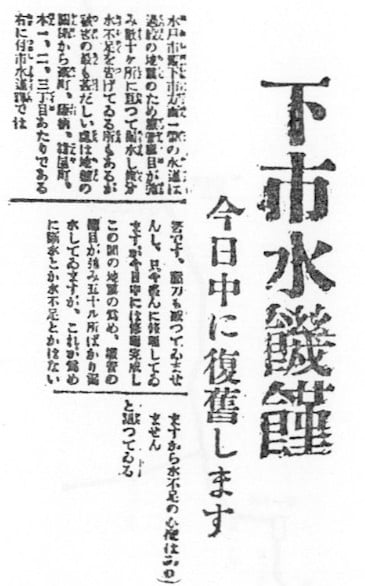

昭和13年には5月23日午後4時18分と11月5日午後5時43分に,福島県沖を震源とする地震があり,茨城県下は強震で大きな被害が発生した。水戸では下市地区の水道鉄管の継ぎ目に異常があった所が多く,各所で漏水した。とくに,台町から藤柄町,紺屋町,本一・二・三町目にかけての旧(下市)水道鉄管50か所からの漏水は多く,水の不足もでていた。その修理は16日までかかり,一時は「下市水飢饉」と表現されるほどで,「水道切替」と呼ばれる新鉄管に交代するまで続いた。

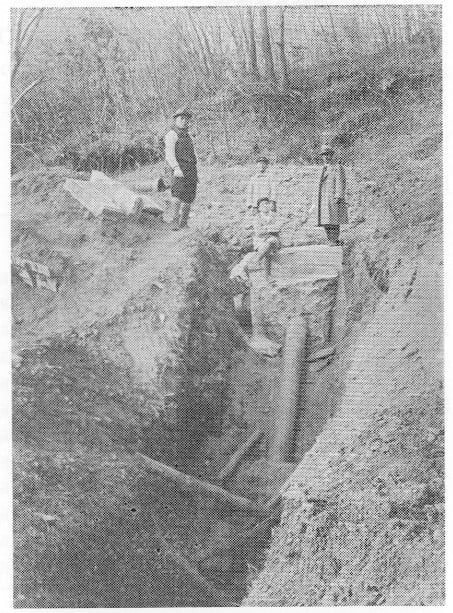

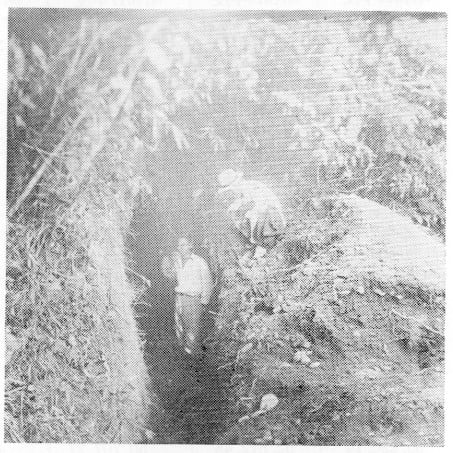

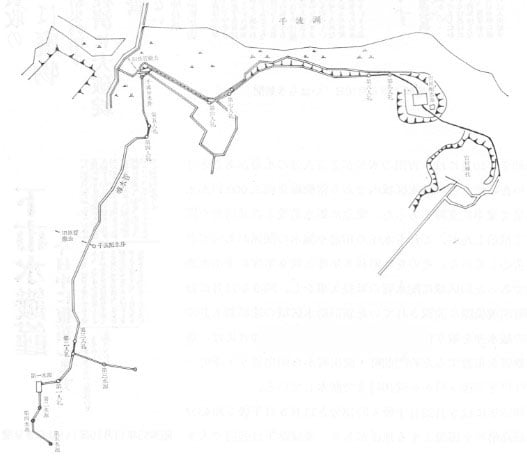

昭和9年2月20日,笠原不動山の水源から吉田の配水池まで1,634間の下市水道の導水土管に,改修作業を始めた。関東大震災で破損したらしく,土管の継ぎ目に木の根が食い込み,自然流下の速度を弱め,漏水量も多くなっていた。これら材料は再利用不可能の状態であったことから,全て鉄管に改められ,7月までかかってつぎのような路線で埋設された。

昭和9年5月7日,中崎俊秀市長の名で水道常設委員が集められ,委員会が開催された。議題は,旧(下市)水道鉄管掘上工事並同鉄管処分の件とある。緑岡村千波(現市内)水源ポンプ場より同配水池を経て市内奈良屋町通りの鉄道踏切手前制水弁まで,全市水道よりの給水体制で不要のため8吋鉄管574.4間,6吋鉄管304.7間の導水鉄管879.1間を処分することであった。これによって,笠原地区から千波湖を美都里橋で横断していた下市水道の導水管は,完全に撤去され,下市水道の施設がまた1つ消えた。

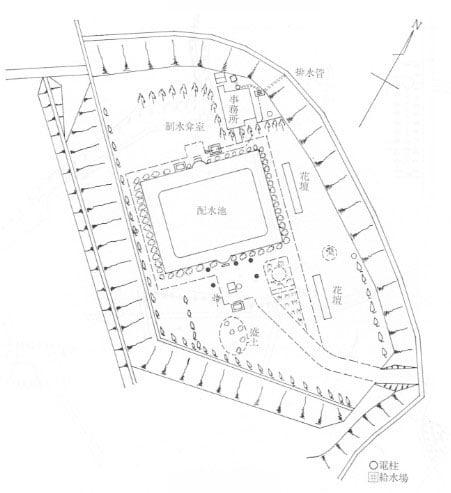

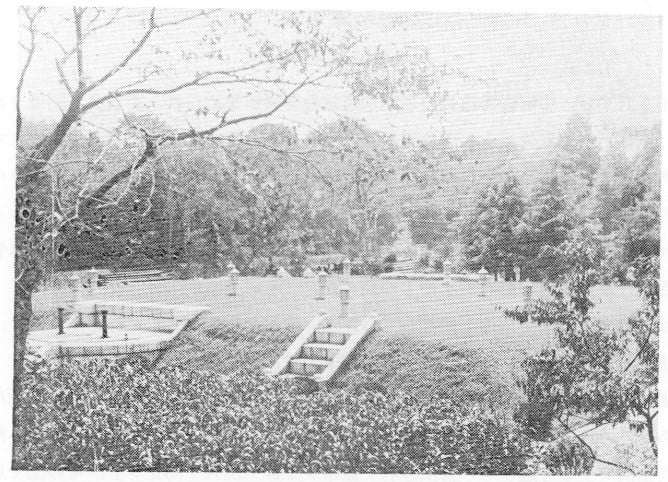

配水池は,木造の上家で全体を保護していたが,昭和9年になってこれを取り除き,密封方式で空気抜きを付けた。大きさは380平方メートルで,5月16日に完成した。

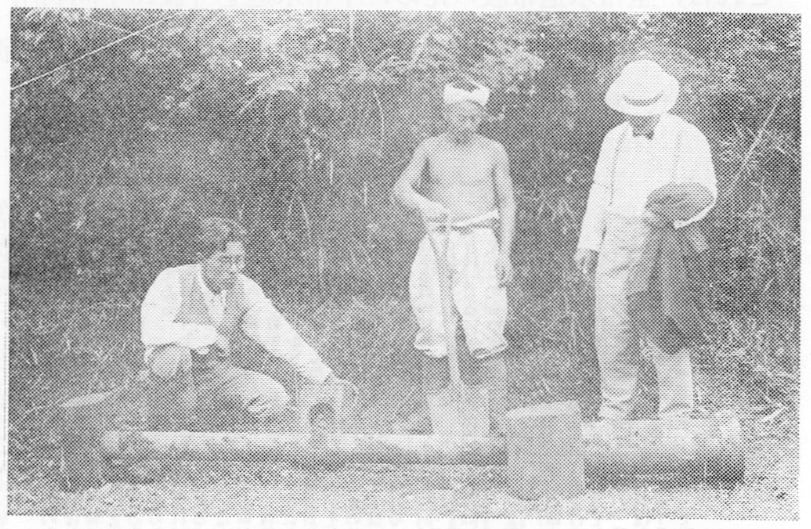

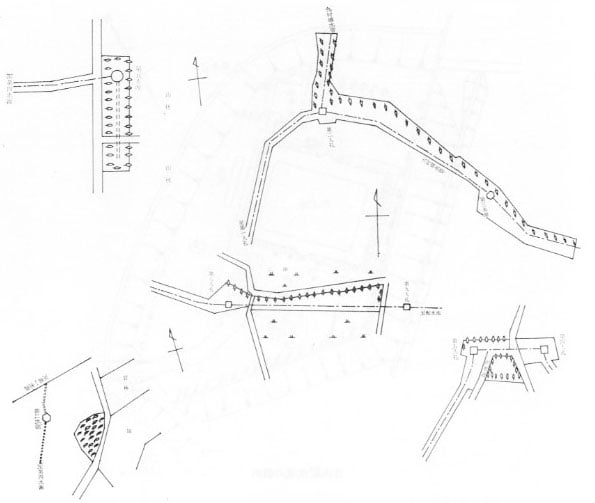

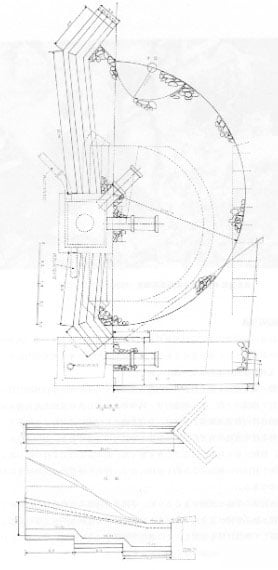

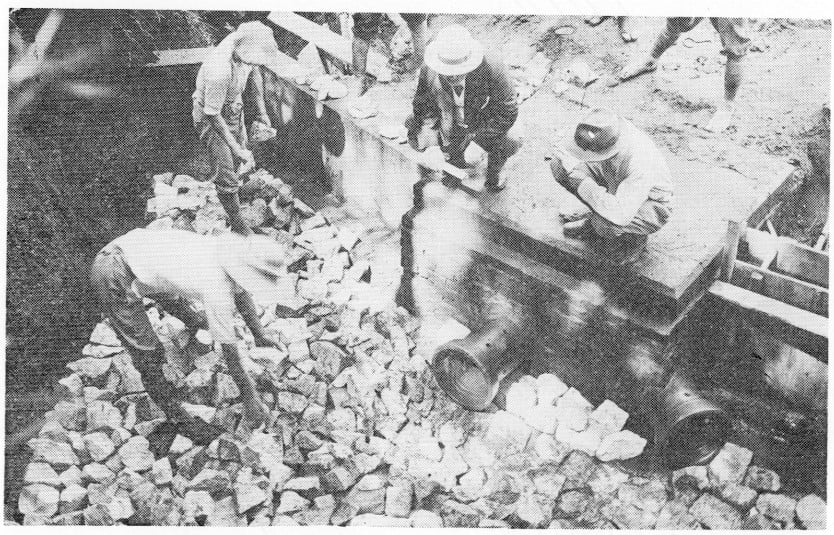

水源拡張工事については,昭和10年6月7日から7月25日まで第1水源,第4水源についての記録がある。それによると,図のように集水埋管は「基礎ニハ粘土ヲ張積メ,更ニ割栗石ヲ塡充シ 尚上面ヨリ5寸通リニハ目潰砂利ヲ撒布シ土砂ノ混入ヲ防止シ」,その上で地形を現形に復旧する工事をしている。