昭和8年3月15日,水戸市域の西北に接していた東茨城郡常磐村(昭和7年10月1日時に1万1,390人・2,428戸)を編入した。

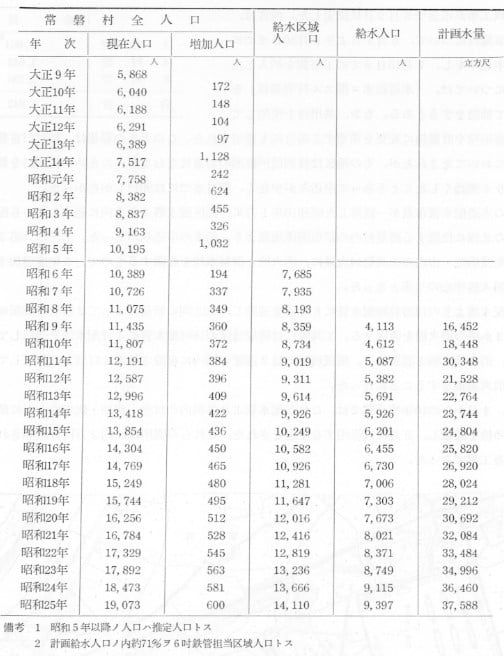

この村は,天保13年(1842)に常葉村(3,071石453)と袴塚村(375石225)が合併してできた。明治22年の市町村制施行のときは,市街地の連続していた神崎,元山町,新大工町,川田横町,八幡町,谷中など773戸を分離し,水戸市に編入させた。残った東西4,691メートル,南北3,055メートル,面積4.95平方メートルの風呂ノ下,根本,袴塚,原,石川の各大字だけでも戸数は300余あった。そのため資力充分で,独立自治体を維持できた。明治44年に大字原を二分して,東原と西原の大字を成立させるほど人口が増加し,大正9年10月1日には5,542人,昭和5年10月1日には1万196人となった。

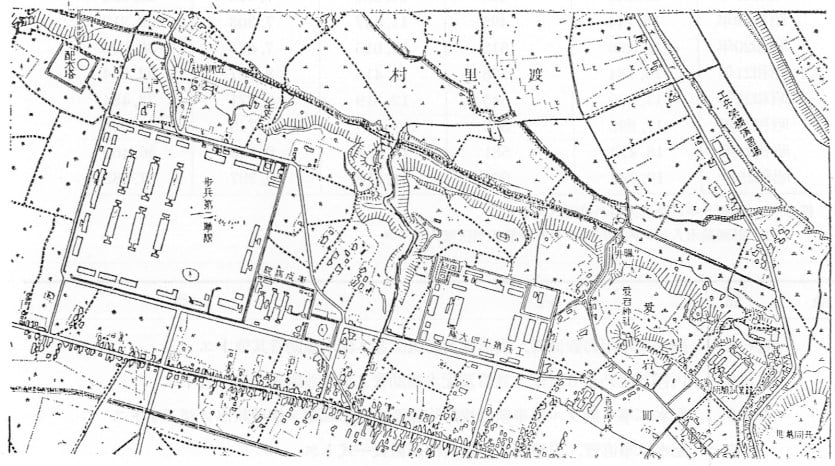

実際,村内には水戸市内に関係の深い茨城鉄道の上水戸駅,水浜電車の袴塚駅,水戸高等学校,県立水戸農学校,私立茨城中学校,私立茨城女学校,県立盲学校,県立聾唖学校,歩兵第2連隊,工兵第14大隊,衛戍病院などがあり,「軒を錯へてその境界は分ち難く,人情風俗慣習を同じくし,かつ交通交際等日常生活の利害を(水戸と)共通に」するようになっていた。そのため「常磐村の発展は水戸市の繁栄と同一視すべき状態にあり,市の発展は村の発展を促し村の発展は市の発展を反覆促進する」とまで論じられるようになった。

昭和7年11月,水戸市は8人の合併交渉委員を選出し,常磐村と話し合いに入った。村では,人口増加による飲料水の不足,小学児童数の増加による校舎不足が,財政上の問題から解決できなかったため,それらを編入後優先的に解決することを条件に承諾した。昭和8年3月9日市会と村会が同時に編入を議決し,同月14日に知事が告示し,同月15日に正式に編入された。

市は,3月27日に市会を開き,常磐村編入にともなう自治功労者表彰等の審議を始めた。そのとき,横山記一議員が,旧常磐村の編入にともなう条件の上水道布設を進行中の工事の一部変更とし,市参事会にその調査を布設費7年度予算の流用を一任する動議を提案した。編入時の約束もあって,動議は成立し,満場一致で可決されている。

市域拡張ニ依リ至急水道設計ノ一部変更ヲ要スルニ付 市制第43条ニ依リ左ノ権限ヲ市参事会ニ委任ス

記

1 水戸市水道実施設計一部変更ノ件

1 昭和8年度水戸市水道費歳入歳出追加予算

この3月31日で臨時水道部が完全に閉鎖されることになっていたため,設計変更の作成は4日間だけしかなかった。

配水鉄管の増設

市参事会は,29日に緊急に会合して,それまでの懸案事項を含めてつぎのように決定した。

市参事会議案第8号

水戸市水道実施設計一部変更ノ件

水戸市水道実施設計ヲ別紙ノ通一部変更スルモノトス

昭和8年3月29日提出・同日議決

設計変更ニ依ル工事費

1 金7万9,633円也

内訳

1 金2万円也 ポンプ費

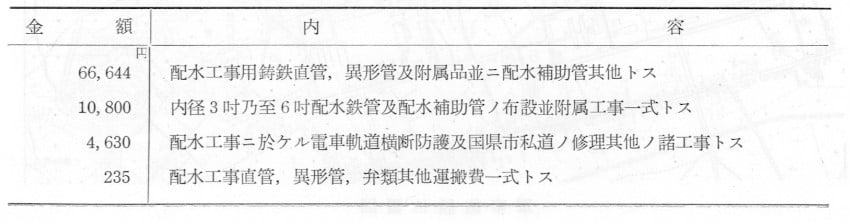

1 金5万2,309円也 配水工事費

1 金5,011円也 事務費

1 金2,313円也 予備費

(理由)

1 本設計財源ハ水道布設費剰余金7万9,633円也ヲ充当スルモノトス

2 予備機関(ディーゼル・エンジン)(省略)

3 配水鉄管増設

昭和8年3月15日水戸市ニ編入セル元常磐村地域中人口稠密セル地域内ニ経済路線ヲ選定シテ配水鉄管ヲ増設スルノ計画トス

なお,具体的には,水道実施設計書の「第1計画ノ大要」中の(ハ)消火栓の部,「第2工事方法」の(ニ)動力及馬力と(11)配水管及径路について変更を計画している。

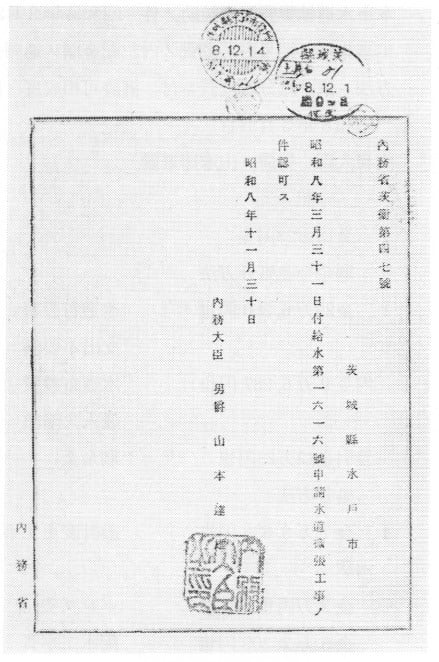

これらは関係書類を整備して,3月31日に内務大臣に「水戸市水道拡張費処分」として許可申請をした。

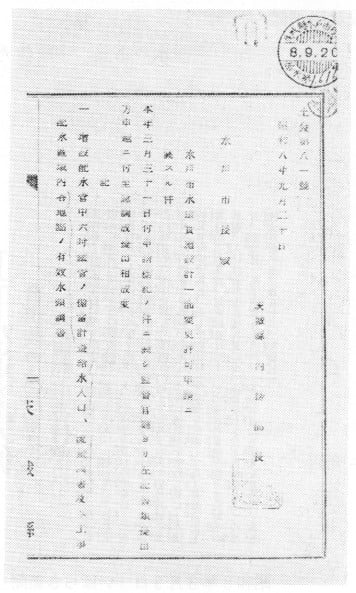

給水第1614号

水戸市水道拡張費処分許可申請

本市水道拡張費国庫補助ノ件 昭和6年3月31日付内務省茨土第7号ヲ以テ指令相成候処工事施行ノ結果右工事費ノ内左記金額ノ通剰余ヲ生スル見込ニ有之候ニ就テハ 之ヲ添付方法ニ依リ処分致度候ニ付 御許可相成度 此段及申請候

昭和8年3月31日 水戸市長 中崎俊秀

内務大臣 男爵 山本達雄殿

記

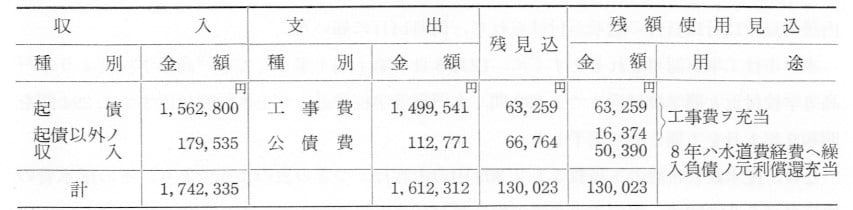

1 金13万23円也

剰余金並処分方法

1 金22万6,260円也 水道布設費

支出不要額

内金9万6,237円也 水道布設費

歳入欠陥額

差引金13万23円也 剰余金

処分方法

1 金7万9,633円也 設計変更工事費ニ充当

内訳

金2万円也 ポンプ費

金5万2,309円也 配水工事費

金5,011円也 事務費

金2,313円也 予備費

1 金5万390円也 昭和8年度水道費経費ヘ繰入 負債元利償還ニ充当

添付書類には,水道布設費収支見込調,剰余金処分理由書,水戸市水道布設費収支見込表,水戸市水道設計変更ニ関スル委任議決書,水戸市水道実施設計一部変更議決書,同内訳書,昭和8年度水戸市水道費歳入歳出予算,同追加予算,自昭和5年度至昭和7年度水戸市水道布設費継続年期及支出方法,自昭和8年度至同26年度水道費財政計画書,国庫補助指令写の名がある。

処分理由書には,予備用自家発電のこと,常磐村編入による配水管増設のこと,起債償還のことなどが説明されていた。とくに配水管の増設は,旧常磐村は1万1,350人・2,428戸のうちで,水戸市街地の延長で給水を必要とする区域の1,700戸とするとある。

以上の申請に対して県の内務部長が,9月20日になって工事関係書類の提出を求めてきた。水戸市は,10月6日につぎの表をもとに理由書をつけて回答をし,内務省に永島徳技手・高橋六郎課長事務取扱を派遣して事情の説明をした。これらを了承した内務省が11月28日には内諾し,同月30日に工事を正式に認可してくれ,その認可書は県に12月1日に届き,水戸市には県内務部長の12月12日付の送状が付けられて,同月14日に届いた。

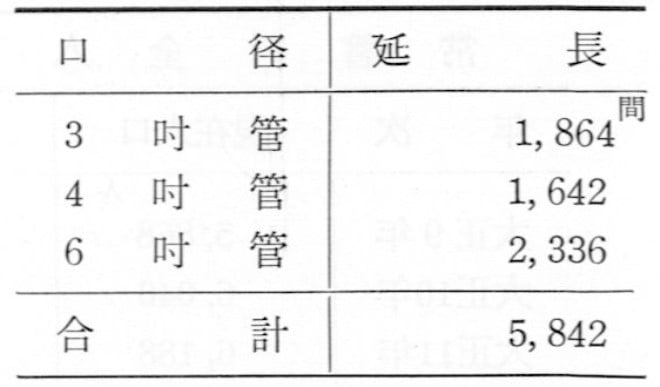

水戸市は工事が認可されるとすぐに,12月8日に第1期工事として水戸商業学校裏より水戸高等学校付近と聾学校付近まで1,599間,水戸高等学校付近より上水戸駅付近まで1,294間を昭和9年1月を工期として着手した。

なお,配水鉄管布設の工事費5万2,309円の内容は,つぎの表のようであり,その配水管の総延長は5,842間で,水戸市水道管の総延長は19里26町49間となった。

昭和8年3月15日の常磐村編入を記念した,第3回目の特典工事が市会で5月9日に決定した。内容は,給水工事施行について,6月1日より6月30日までに工事の申込みをし,7月15日までに工事費を納入した250件については,「水道給水ニ関スル特別規程」を準用して補助をするとある。なお,共用栓を使用していて,専用栓や計量栓に変更を希望する場合にも適用された。このときの募集は,特に旧常磐村地区においてなされたが,その地区は特別税戸数割の対象にならなかったため,使用料を新区域より4割高くしたこともあって申込みが少なく,期日までには90戸しかなかった。

市内の水道配水管布設が一段落した昭和10年1月に,高区配水塔より市内に送水している配水幹線の北側に位置する渡里村内の軍事関係施設より,給水の申込みがあった。水戸歩兵第2連隊と衛戍病院・市内の工兵第14大隊に,消火栓と飲料水栓を設置するもので,9年度追加予算では消火栓中心の工事となった。

高区配水塔よりの18吋幹線配水管に6吋管を連結し,132間の延長によって2連隊の被服庫付近に3か所の消火栓を設置する。工兵隊には袴塚地区の16吋配水管に4吋配水管を連結して導水し,消火栓3個を設置する。衛戍病院には2連隊の構内に布設された6吋管より分管して,2栓の消火設備をすることになった。

なお,4月からの10年度予算では,これら配水管より各構内の営舎・病棟・炊事場などに飲料水用の栓を設置し,5月には使用する予定とされた。これらの費用は,約2万円と試算され,大規模な工事であった。