型式 竪型単動4「サイクル」無気噴油冷始動式「トランク・ピストン」型

馬力 150馬力

気筒数 4「サイクル」

回転数 400回転/毎分

発電機と配電盤も,4社を指名入札させ,最低価格は日立製作所の9,505円と出た。が,市の予定価格以上であったために,方法を変更して日立製作所と交渉をして,8,924円で契約した。

発電機の型式

型式 横軸半密閉型3相交流

出力 100K,V,A(キロボルトアンペア)

周波数 60「サイクル」

電圧 3,300V(ボルト)

回転数 400回/毎分

励磁法 他励磁

設備容量 80キロ

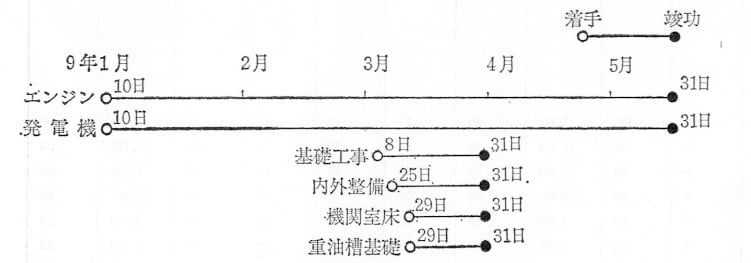

工事は,内務省などの認可の遅れもあって延びたが,水道課員の製作中における出張検査と立会試験,軍需製作関係で多忙であった日立製作所の理解ある姿勢もあって,5月31日には全工程が終了し,試運転ができた。

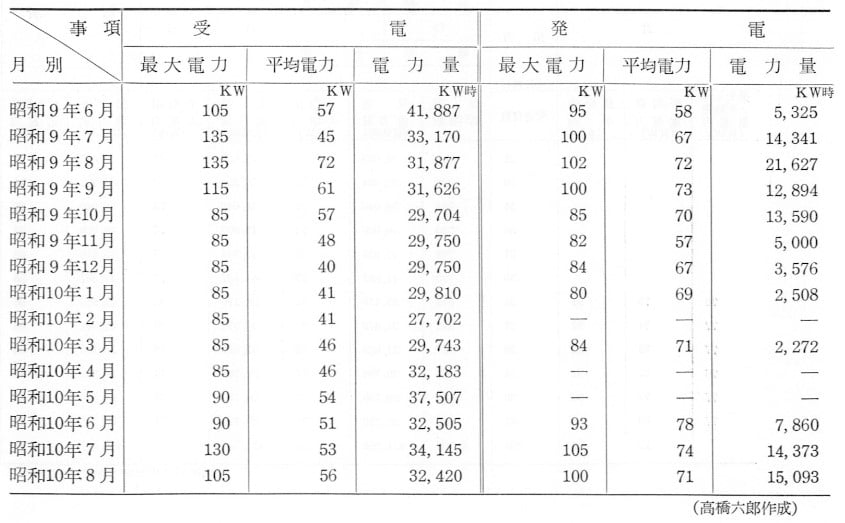

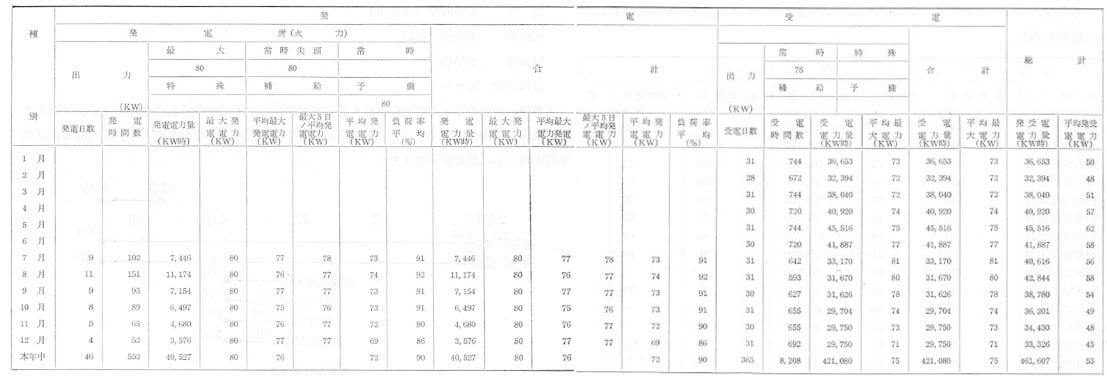

その後,ディーゼル・エンジンは,機関の調整をする必要から毎月試運転され,表のような発電量を得た。

発電量については,高橋論文と浄水場の報告は12月分だけが同じで,他の月は大きな相違があるが現在確認する方法はない。受電量は,8月分だけ高橋論文が少々多いだけで,他の月は同一数字になっている。

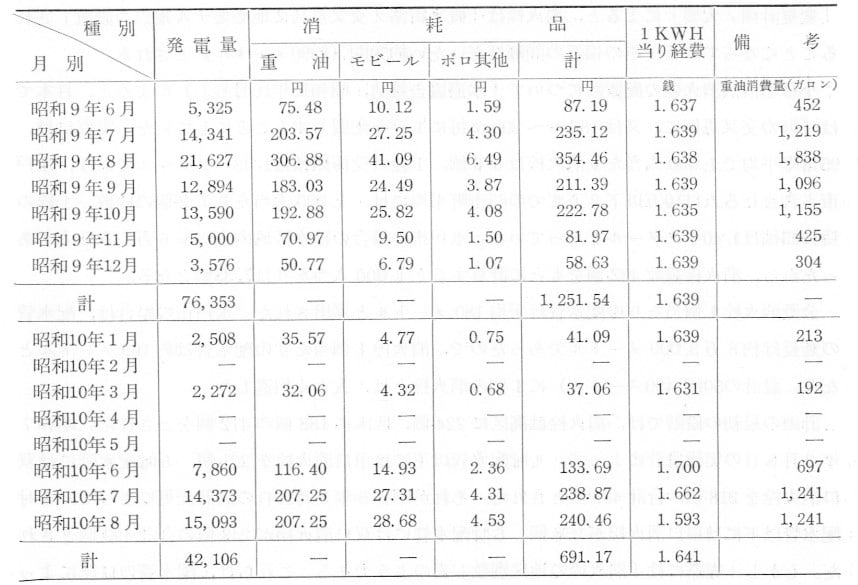

それら発電に必要とした直接的運転経費は,昭和9年が7か月平均で1キロワット時当たり1銭639で,同10年の5か月平均では1銭641となった。水戸市が東部電力株式会社と契約した1か月最低電力使用量は31.80キロワット時で,これを超過した部分については1キロ当たり2銭の超過料金とされていた。このため自家発電は直接的経費だけで労働費などを除外してみれば,約8割の経費で電力の供給ができることになった。そのためディーゼル・エンジンを使用した自家発電は,水戸市にとっては非常時用の予備施設としてだけではなく,会社より購入の電力を節約するための施設としても実質的役割を果たすことになった。

停電時に,予備発電機関として機能したのは昭和10年9月21日の大暴風雨の場合が最初であった。そのあと,昭和11年2月3・4の両日,市内外が大吹雪によって停電し,交通・通信など文化的施設が使用不能となったときに,水戸市水道は予備発電機関によって給水を続けることができた。5日にあった市内2か所の出火でも,水道の機能を充分に発揮して早期鎮火に成功し,市民の生活を守った。

この予備機関の設置には,当時の市会に不必要論などの反対があり,また認可手続きにも困難なものがあった。それを市民生活の安定という面から,時の中崎俊秀市長が強引に推進し,実現したものである。その先見の明が1年半の短期間に現実のものとなり,6万市民の生活を守った。

昭和11年2月4日から翌5日にかけ,茨城県一帯は猛吹雪になり,新聞は警察部調査として「凍死者2名出す」と報じている。このとき水戸地方は雪により交通は寸断され,通信網も破壊されて陸の孤島となってしまった。しかも送電線が各地で破損され,2昼夜にわたっての大停電となった。水戸市水道は,このようなときのために設けていた予備発電機関を最大限に運転し,市民に不安を感じさせないだけの給水を続けることができた。5日の夜にあった市内2か所の出火も,消火栓の活用によって早期に鎮火させることができ,大火にならなかった。ただ,このとき消火栓のフタが凍結していて,放水までに時間がかかったので,6日には全消防手が除雪作業や夜間の警戒をしている。

以上のように,予備機関が有効に機能を発揮したことを市民はほとんど知らなかったが,水道課は,水道事業の目的の一つである市民生活の安定に役立つことができたのは,中崎市長の見識によるものと関係者に相談し,内容を明記した感謝状を贈った。