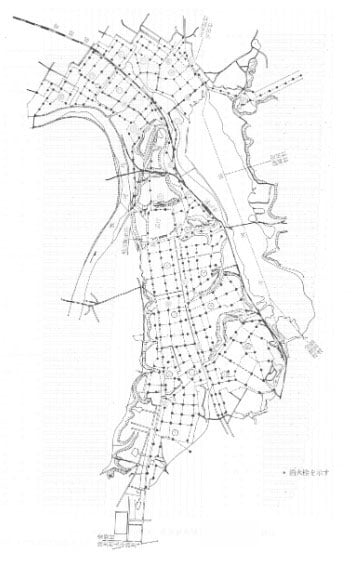

「変更計画ノ大要」によると,消火栓は「概ネ街路ノ交又点其ノ他必要ナル地点ニ設置」されることになっており,その相互の間隔はだいたい約50間(約90メートル)とされた。

小林幸治(消火栓の配置数について「水道協会雑誌,昭和13年10月号」)によると,日本では「町の交又点毎に,又は180m~200m毎に1栓を配置」することにしていた。実際には,95市町平均で1,000人当たり消火栓は6.6個,1栓の受持面積は1.43ヘクタールであり,水戸市も含まれる人口10万以下2万までの63市長平均では,1,000人当たり7.2個の栓数,1栓の受持面積は1.40ヘクタールとなっている。水戸市の場合の給水区域内人口が6万7,099人であったから,消火栓総数492個をもとに計算すると1,000人当たりは7.33個となる。

公設消火栓1個当たりの配水管は平均180メートルと算出された。水戸市の場合は,配水管の延長は約8万3,000メートルであったので,消火栓1個当たりの配水管は約169メートルとなる。設計の50間(90メートル)に1個の消火栓とは,大きく相違した。

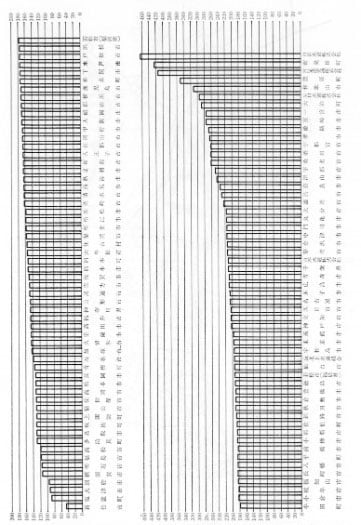

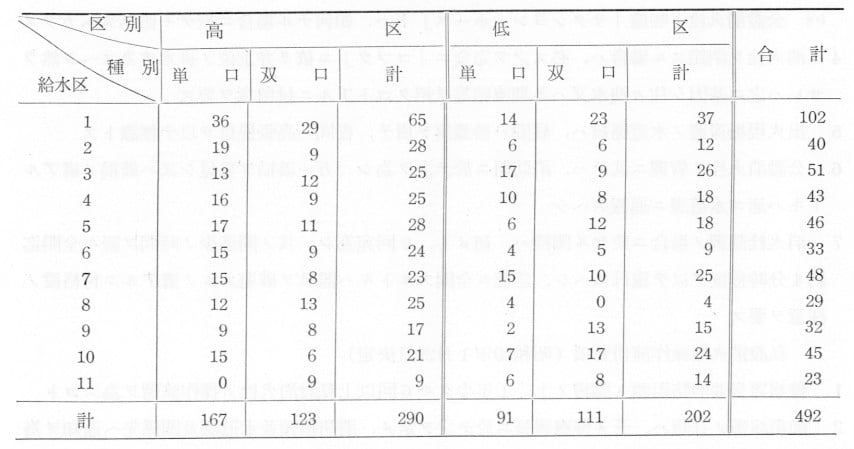

計画の最初の段階では,消火栓は高区に224個,低区に188個の412個をとされた。昭和7年2月5日の実施設計によって,4吋配水管以下には単口消火栓を221個,6吋配水管には双口消火栓を218個,合計439個とされた。それが昭和8年3月29日の設計変更によって,4吋配水管以下には単口消火栓が256個,6吋配水管には双口消火栓が243個の合計499個とされた。しかし,実際には「消火栓の地区別数」表のようである。これらは,配水管の口径によって単口か双口か区別され,家屋の集中度によって数が決定されている。単口と双口の別になる配水管口径も,人家の様子による選択で布設されているので,この表の数字は水戸市街地の地区別発展度を表現することにもなる。

消火栓の利用仕方や繰作演習については,水道の水圧の問題などもあって,有効的使用をするため,つぎのような心得や要項が作成されている。

水戸市水道消火栓ニ関スル心得(昭和7年4月26日決定)

1 公設消火栓ハ火災ノ消防以外ニ之ヲ使用スルコトヲ得サルモノトス。但シ消防組ニ於テ演習ノ為使用セムトスルトキハ消防組頭ノ承認ヲ経,消火栓ノ所在,番号,使用ノ日時ヲ具シ,予メ文書ヲ以テ届出テ市長ノ承認ヲ受ケタル後水道係員立会ノ上開閉スルモノトス

2 消防出動ノ際ハ速ニ本市水道課(電話959番)ニ其ノ場所ヲ通報スルコトヲ要ス此ノ場合水道課ヨリ直ニ水道係員ヲ派遣シ,水圧ノ維持・変化等消火栓使用ニ関スル連絡ニ任ス

3 消火栓操作方法

(イ) 公設消火栓ハ左記ノ通市内ニ単口258個,双口234個,合計492個ヲ装置シ在ルモ同時ニ多数開栓スルトキハ其ノ機能ヲ発揮シ得サルニ付,単口消火栓ハ1線路3箇所(即チ消火栓口3ツ)以上開放スルコト能ハス 双口消火栓ニ在リテハ1線6箇所又ハ双口共ニ使用ノ場合ハ3箇所以内ニ限ルモノトス 尚本限定以上ヲ同時ニ使用セムトスルトキハ水道係員ノ指示ニ依ルモノトス

(ロ) 消火栓ヲ使用セムトスルトキハ,先ツ鍵ヲ以テ鉄蓋ヲ外シ「ホース」接手ヲ消火栓口ニ差入レ,管鎗ヲ付シ,支持シタル後,弁鍵ヲ以テ徐々ニ左ニ回転ヲ為シ満開(6回転乃至7回転)スヘシ,双口消火栓ヲ1個ノミ開ク場合ハ,鉄蓋ヲ外シ,前項ノ方法ニ依リ放水シ,2個ヲ最初ヨリ使用ノ場合ハ双方ノ蓋ヲ取除キ「ホース」以下ノ装置整ヒタル後,開栓スヘシ,万一双口消火栓ノ1個ノミ使用中他ノ1個ヲモ使用スルヲ要スルトキハ,一時閉栓シタル後他方ノ双口蓋ヲ除キ「ホース」以下ヲ連結シ開栓放水スヘシ

(ハ) 公設消火栓ト喞筒「サクシヨン・ホース」トハ,如何ナル場合ニ於テモ直結スへカラス

4 消火栓ヲ閉鎖スル場合ハ,必ス之ヲ完全ニ「コツク」ニ依リ弁上位ノ排水ヲ為スヘシ然ラサレハ之ニ基因シ往々洩水又ハ冬期凍結等ヲ招クコトアルニ付留意ヲ要ス

5 出火現場派遣ノ水道係員ハ,昼間ハ標識旗ヲ樹テ,夜間ハ高張提灯ヲ以テ標識トス

6 公設消火栓ノ管理ニ就テハ,消防組ニ於テ之ヲ為シ 万一破損ヲ発見シ又ハ破損ノ虞アルトキハ速ニ水道課ニ通報スヘシ

7 消火栓演習ノ場合ニ於ケル開栓ハ,初メ1,2回宛為シ,其ノ間多少ノ時間ヲ置キ全開迄約4分時程度ヲ以テ施行スヘシ,急速ニ全開スルトキハ器具ヲ破壊スルノ虞アルニ付格段ノ注意ヲ要ス

私設消火栓操作演習要項(昭和10年1月29日決定)

1 警察署長並消防組頭ト協議ノ上,1年少クモ6回以上私設消火栓ノ操作演習ヲ為スコト

2 前項演習ノ日時ハ,予メ警察署長ニ於テ之ヲ定メ,消防組頭並水道課及関係先ヘ通知ヲ為スコト,但シ放水試験ヲ施行シタルトキハ規定料金ヲ徴スルモノトス

3 水道課ニ於テ前項通知ヲ受ケタルトキハ,工務係並給水係ニ於テ其ノ準備ヲ為シ,且其ノ日時ヲ浄水場係主任ヘ通報ヲ為スコト

4 演習当日ハ給水係ニ於テ諸般ノ準備ヲ為シ,管轄監視ヲ帯同シ計量器其ノ他(弁モ含ム)封緘ニ異状ナキヤ否ヲ調査シ,若シ異状在リタル場合ハ,之カ調査ヲ了シタル後ニ非サレハ演習ヲ開始スルコトヲ得ス

監視ハ開始ニ先タチ計量器ノ点検ヲ為シ,尚放水シタルトキハ各消火栓ノ放水時間ノ記録ヲ為シ,演習終了ト共ニ再ヒ点検ノ上之ニ封緘ヲ為スルコト

5 工務係ハ水位ノ維持並流量ノ計算ヲ為シ之ヲ給水係ニ移牒スルコト

6 操作ノ演習ハ総テ警察署長ノ指揮ニ基クト雖,其ノ爾前ニ消火栓ノ操作ニ就キ工務係主任ヨリ説明ヲ為スコト特ニ水戸高等学校,茨城会館,水戸警察署ノ如キハ消火栓使用ニ先タチ弁ヲ開放シテ後,消火栓ヲ使用セサルヘカラサルノ箇所ニ付,其ノ操作方法ヲ詳細ニシ火災時ニ於テ遺漏アルコトナキ様現場ニ於テ説明スルコト

其ノ順序方法概略左ノ如シ

(イ) 水道監視ニ於テ計量器ノ点検ヲ為スコト

(ロ) 同各消火栓(場所ニ依リ弁モ)ノ封緘検査ヲ為シ,異常ノ有無ヲ調査スルコト

(ハ) 計量器ニシテ「ヴアイパス」ノ形式ニ依リタルモノナル場合(高等学校寮其ノ他ノ如キ)又ハ配管系統上必要アルモノ(日清製粉ノ如キ)ニ就テハ,先ツ以テ弁ヲ開放スルコト,但シ本操作ハ関係先ノ者ニ指導スルノミニ留メ施行セシムル様為スコト

(ニ) 放水演習ハ其ノ関係先ノ者ヲシテ施行セシメ,不備ナル点等ニ就テハ懇切ニ指導スルコト

(ホ) 操作演習ヲ終了シタルトキハ,給水係並工務係主任連名ニテ其ノ結果ヲ市長ヘ報告スルコト

(へ) 操作演習ノ結果料金ヲ徴スルノ要アルトキハ,其ノ演習先,日時,使用消火栓ノ数及時間並料金額ヲ給水係ヨリ徴収係ヘ通知スルコト