配水開始まもないころの水道は,放任給水栓が大部分で,その給水料は5人家族までは一率何円などとされるのが多かった。これは,全体的に節水傾向があり,固定的給水人口の場合なら,給水体制は維持できる。ところが,そのような体制は持続が不可能であって,給水量の増加で水不足が始まる。そこでどの水道機関でも量水器を導入し,計量栓体制によって無駄な給水を阻止しようと努力をすることになる。

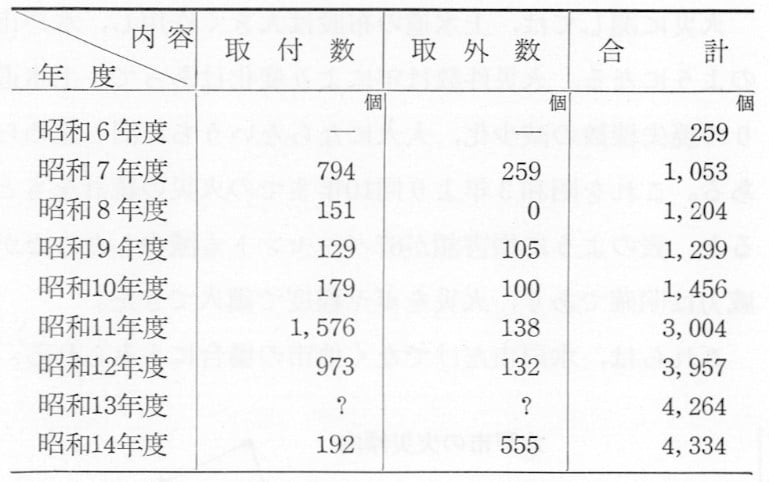

水戸市の場合も,節水体制の確立,給水料収入の増額のために,1家族(5人)1円20銭の放任給水栓主義より計量栓(量水器最低料金15立方メートル1円20銭)主義に,昭和11年4月に変更をした。

水道用量水器(メーター)は1825年にイギリスのサメール・クロスレーによって発明された平衡バケット式メーターや1852年にイギリスのトーマス・ケネデーによって考えられた往復ピストン式より始まる。同年ドイツのシーメンスによって,水道管内の水の流速を測定することから流量を決定できる,タービン(羽根車)式が作られた。

国産の一般給水用の量水器である口径13ミリ用は,金門商会が明治39年に製造を始め大正3年に乾式平円板型量水器を販売するまではなかった。大正3年に第一次大戦が始まって,外国製量水器の輸入がストップしてから,これら国産量水器は本格的に製作された。その後の外国製量水器類の輸入再開で市場が混乱したこともあって,昭和3年10月には商工省が度量衡法によって水道メーターの検定制度を確立した。この体制で国産品量水器が中心となり,口径13ミリ量水器では複箱式より単箱式が主流となった。

第一次大戦後の世界的不況によって,各地方の水道経済は緊縮財政体制に入った。東京市も給水区域の拡大による施設の増設をするため,使用料の増収と支出の抑制で経営の体制を安定させることになった。その手段として,積極的に安価な水道量水器を購入することになる。ところが,購入段階になって,日本経済が軍需産業体制に入ったこともあって,工業界が好況になり,製品が値上がりをした。そこで,東京市は,自給水区域内で使用する量水器は,部品を購入して組立ることにし,完成品の導入を中止した。そのための改良工夫した結果,昭和10年には安価で,性能の優れた甲W型翼車式単箱13ミリ量水器を完成している。これに対抗して昭和11年には,業者が共同開発した統一型翼車式単箱13ミリ量水器を発表した。水道協会は,これら量水器問題を整理し,規格を統一するため委員会を特設した。何回かの討議の結果,軍事体制強化による資料や工業製品の不足があったため,組立部品数の少ない東京型を水道協会翼車式13ミリ量水器として規格化することになる。

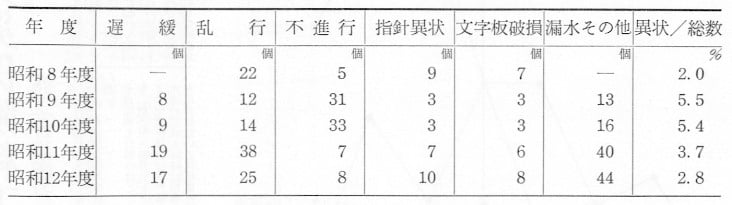

水戸市は,昭和11年に量水器を2,500余個購入する計画をもった。ところが,軍需産業体制下で物価は騰貴し,「業者カ不当ニ量水器ノ価格ヲ吊リ上クルノ傾向アルニ鑑ミ」(水道課事務引継書)もあって,1個当たり8円前後に見積られた。従来は1個4円80銭であったため,予算額を大きく超過することになった。

12月15日の市水道委員会では,その対策として追加予算とすることなく,部品を購入して自立組立をするか,早くから自主組立をしている東京市に依託するかの相談となった。東京市自立組立が5円10銭で完成することを知った委員は,東京型量水器の組立導入を決定し,その交渉を市当局に一任した。

12年1月9日,東京市に水道協会関東支部の12都市が参集し,量水器の組立について話合いがなされた。協議の結果,東京型量水器を使用することになり,その製作交渉については提案者である水戸市に依頼することが決定された。当時,水道に使用されていた量水器は約57種類あり,1個の最低価格が8円60銭ともいわれており,各都市ともその購入に苦労していたこともあって,問題なく決定した。東京市も,自家用の東京型量水器組立施設を利用して,関東各都市の注文を引き受けてくれることになり,提案者である水戸市の責任も軽くなった。

中崎市長は,提案が認められ,組立製作体制が確保できるようになって,つぎのように発言した。

東京型を関東協会が挙げて使用する事になったのは,量水器の全国統一に第一歩を踏み出したものである。これまでは各都市とも大量生産が出来ないため,痛し痒しで民間から高価なものを押しつけられてゐ((い))たので,これがため量水器は全国に57種類もの多数が使用されるに至り,商工省に非常な手数を掛けるや((よ))うになった。これを改革するため私は,議会中に代議士をして市長を兼ねている数名と相談して法令の改正に着手し,成功せば全国の量水器を統一しようと思ってゐ((い))る。(「いはらき新聞」昭和12年1月12日)

12年3月19日から22日まで,桐生市で開催された第6回水道協会関東支部総会で,水戸市と八王子市が「量水器共同組立に関する案件」を,共同提案した。これが承認され,同年5月19日より22日まで開かれた名古屋市での第6回水道協会総会で「13ミリ量水器組立ノ件」として提案され,常設調査委員会付託として研究されることになった。

以上の運動を知った業者代表は,桐生市の支部会で,「将来は充分に反省し御期待に副う」と発言した。と同時に,業者団体は,東京型の自主組立を業者の圧迫であると,その禁止陳情を商工省に提出している。そのためもあって,自主組立を推進する連合各都市が,東京市に対する製造依頼の認可申請を提出すると,商工省は「その議に及ばず」と却下している。

そこで水戸市は,4月14日,関東主要都市の水道課長を集め,東京市に対する依託ではなく,直接製作の提案をした。自主組立案は決定ずみでもあったため,各都市による直接製作は方法だけの問題であったことから,協議は成立した。水戸市が,東京市の日本水道株式会社の工場を借入れ,直接組立製作の方針を明確にすると,桐生市など11水道事業者も同調し,共同組立を希望した。

これを知った業者代表は,水戸市を訪問して,直接製作の中止を懇請したり,商工省に反対陳情をした。商工省も,再度,民間業者の営業妨害を理由として,地方自治体の直接製作を中止させようとした。そこで,4月27日,水戸市の高橋水道課長,八王子市の長田水道課長,横須賀市の岩堀水道課長が商工省に,共同組立についての説明をしている。

以上の経過で,12年度は水戸市を代表に横須賀・前橋・桐生・足利の各市と新潟県燕町・福島県四倉町が加わって,3,040個を組立てた。その単価は5円95銭であった。

昭和13年6月の甲府市で開催された第7回水道協会関東支部会においても,水戸市は「水道協会ニ於テ13m/m量水器ヲ製作シテ実費頒布スル,可否」を提案した。その提案理由の中には,水道事業者が年間に約15万個の量水器を購入しているが,これは1個当たり13ミリ量水器で8から14円程度である。水戸市が代表し共同組立中の量水器は単価が13年には6円35銭である。その差は1円65銭から7円65銭もある。このため,共同組立のような方法で,水道協会自体が製作頒布するならば,年間で114万円から24万円は経費が節約できるとあった。

なお,13年度の共同組立には,12年度の水道事業者以外に静岡市など3事業者も加わり,約5,000個を組立てる予定があり,作業は順調に進んだ。

そこで,13年10月の水道協会第7回総会でも,水戸市外関東支部会員一同として,支部会で認められた量水器を製作して実費頒布する提案をした。静岡市は,共同組立に参加して市価より安く購入し,使用第1年では修繕するものなく,機能も充分であり,本提案に賛成と答えている。このように価格や性能に関して問題がないならと賛成する都市も多かったが,福岡市と山形市のように「協会成立の主旨と相容れず」「実行不可能なり」などの反対もあって決定はしなかった。