上水道布設の理由として,古くから各地方で保険衛生上の面を強調し,つづいて二次的効用として消火機能を主張することが多かった。すなわち,上水道は,生命や火災保険の事業と大変に関係の深いものなのである。しかし,その基本的機能であるはずの生命に関する保健衛生上の問題は,短期間に効用が見られるものではなく,伝染病など特別の例を除いては数字に表現できなかった。

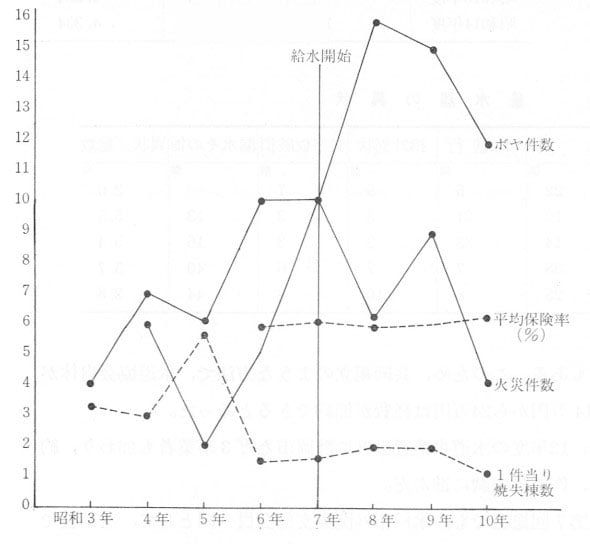

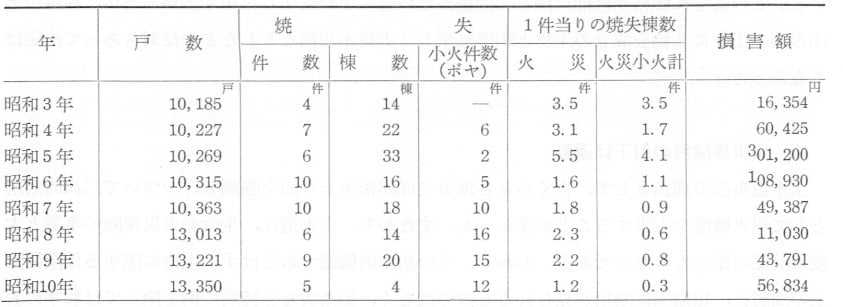

火災に関しては,上水道の布設は大きく作用し,水戸市の場合はグラフ「水戸市の火災傾向」のようになる。火災件数は年により変化はあって,上水道とは無関係にみられるが,1件当たりの焼失棟数の減少化,大火にならないうちに消し止められたボヤ(小火)件数の増加傾向はある。これを昭和3年より同10年までの火災の統計をもとに,水道布設前と後の火災を比較すると,表のように損害額が67パーセントも減少したことが判明する。このように水道消火栓の威力は明確であり,火災をボヤ程度で鎮火できた。

これらは,水戸市だけでなく他市の場合にもみられる。高橋六郎の調査(「上水道と火災保険料に就て」)によると,4都市の平均価では,水道布設前を100としたときの布設後は,焼失戸が59,小火戸が113で損害額は42とある。このように上水道は,強い圧力をもった多量の水を供給することができるため,初期消火に役立ち,市民の生命と財産を守ることができた。

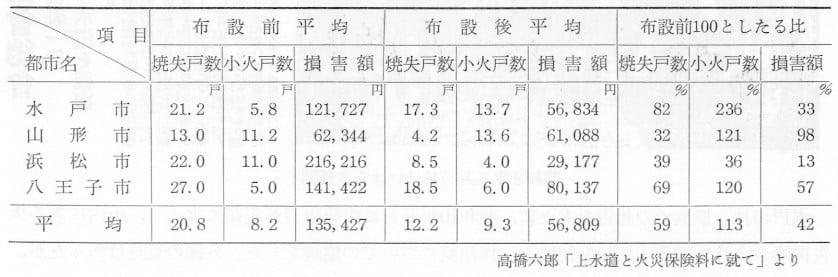

各地方都市では,このような水道の防火効果をもとに,火災保険料率の低減を要求する動きを始めた。水戸市でも上水道布設完成による火災保険料の引下げ運動があって,昭和7年12月25日には保険金1,000円に対して払い込み保険料が8円から7円に引下げられている。しかし,諸統計によると,水道布設後の火災の危険率はそのように少ないものでないと,実情に対する保険料金決定を要求する動きは続いた。

昭和8年9月8日,八王子市で,関東地区で水道事業を営む都市の臨時市長会が開催された。協議の中心は,水道と火災との関係であって,水道布設後の火災損害の減少を確認した。その結果,損害の減少した分だけ,保険料の低減を火災保険会社の団体である大日本火災保険協会に要望することに決定している。

同年10月11日より14日まで大阪で開かれた第2回水道協会総会に,明石市が「火災保険料減額の件」として提案し,同問題は全国的共通理解となった。協議の結果,保険料の地方的等級区分についてはそれぞれの地方会で交渉することとし,協会としては大日本火災保険協会に値下げを交渉することが議決された。交渉の状況に関しては,翌9年11月7日から9日にかけ,横浜市で開かれた第3回水道協会総会において報告された。大日本火災保険協会は,自発的に活動する機関ではなく,各地方会の決定事項に関して調査をするだけであるから,それぞれの地方会ごとに交渉されたいとあった。

水戸市は,横浜での報告をもとに,昭和10年5月に中崎市長が先頭に立って,市内にある火災保険各会社の代理店約50を招致し,保険料についての協議をした。各種の意見はあったが,水道布設後の火災保険の支払い額の減少は数字的に明確であったことから,保険料の引下げに異論はなかった。市長は代理店の協力をもとに,市会の賛同を受けて,独自の説明書類を作成し大日本火災保険協会と保険料の値下げ交渉を始めた。

何回交渉しても,横浜の報告とは異なり,協会の態度に変化なく,時間の無駄と判断して,全国市長会に提案して全国的世論に訴える準備を始めた。

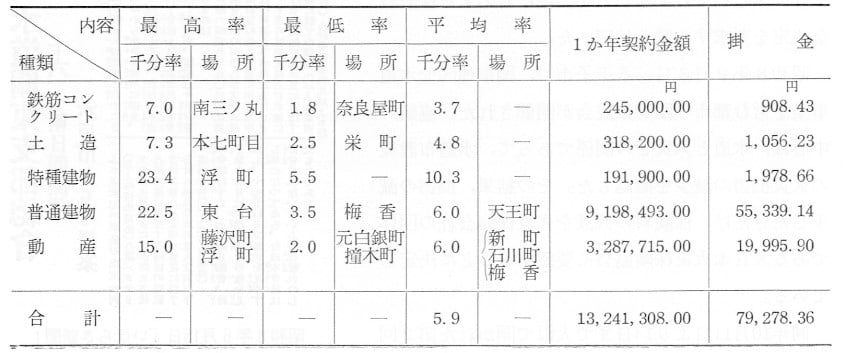

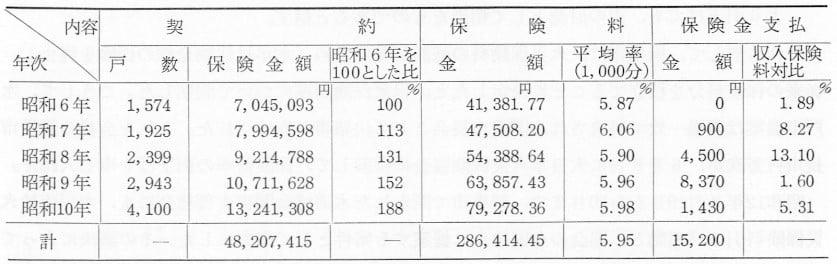

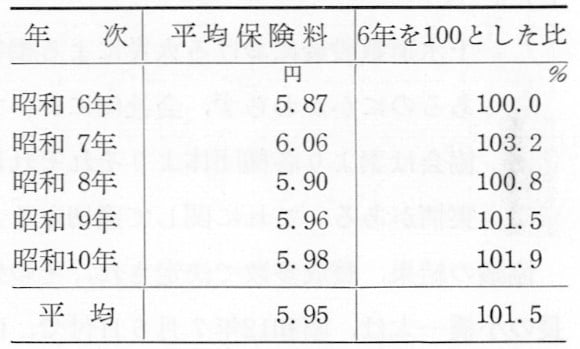

昭和11年3月には,市の職員を総動員して,保険に関した調査をしている。保険料の種類別率・保険金と保険料・保険金支払額など具体的な数字を調査した。これによって,保険加入者とその金額は著しく増加していること,5年平均で保険金の支払いは収入となった保険料の1割にもならない5.3パーセントであることも明確となった。

以上の調査をもとに,つぎのように整理された。

1 防火設備は以前に比べて著しく改善された。

2 上水道の布設後は,消火栓の威力で焼失戸数は平均41パーセント程度低下した。損害額も59パーセント以下となった。

3 保険料収入に対し,火災により支払う保険金は5パーセントから8パーセント程度にすぎない。

昭和11人4月,銚子市での関東市長会に,水戸市は「上水道を布設した都市に対しては火災保険料率を低減するよう業者に要望し,これの実現を期す」提案をした。これについて中崎市長は,提案理由をつぎのように説明している。

水戸市は約6万5,000余りの人口があり,1万5,000余の戸数を有している都市である。火災保険契約は現に1,300万円に上り,毎年の保険料のみでも約8万円になっている。而して過去5年間に,水戸市は30万円の保険料を負担し,僅かに1万5,000余円の保険金支払を受けたに過ぎない。恐らくは各都市に於て調査をなさるるならば,同一の状態であることを知り得よう。故にその調査資料を全国市長会議に提示して,全国市長会議の威力を以て,大日本火災保険協会に交渉するならば必ずやこれが保険料を1,000分の5以内の程度迄引下げ得ると思ふ。斯ういう調査が基本となって若し保険事業法が改正になり,各市が夫々公企業の一として火災保険事業を経営することになるならば,仮りに保険料を現在より引下げても,市の財源として相当なものであると信ず。

これに対して,桐生市は,火災保険料の減額がないため,本年は建物全部の保険を廃止し,従来の保険料分を積立てることに決定したと,自家保険制度について説明した。こうして,水戸市提案は満場一致で可決され,関東市長会として決議書が作成された。これを会長の銚子市長川村芳次が,6月8日に大日本火災保険協会に持参して,保険料率の引下げを申し入れた。

昭和12年3月19日から20日まで,桐生市で開かれた水道協会関東支部総会にも,水戸市は火災保険料引下げ運動と,協会の全国総会に提案する案件として議題にした。その議決によって,同12年5月19日より開催された名古屋での水道協会第6回総会で,関東支部の共同提案として水戸市が説明した。

提案は「火災保険料低減に関する適切な対処方法如何」とし,理由としてつぎのように説明した。

上水道敷設後における火災による損害は3分の1から2分の1の減少を見たるの事実があるのにかかわらず,会社側において火災保険料を適正に低減せざるをもって,本水道協会は素より各種団体よりそれぞれ反省を求めつつあるも,依然として之を低減せざる実情がある。これに関して適切なる方途を研究決定する措置をすることを提案すると。

協議の結果,賛成多数で決定され,その処理は会長に一任された。当時会長であった東京市長の小橋一太は,昭和12年7月6日付で,商工大臣吉野信次に陳情書を提出し,保険事業に対する強力な行政指導を依頼した。

火災保険料低減方ニ関シ陳情

火災保険ノ目的トスル所ハ保険契約者ノ火災ニ因リ受ケタル損害ヲ塡補スル為メ所謂危険負担団ノ醵出ニ成ル保険料ヲ以テ一定ノ給付ヲ為サントスルモノニシテ人類共存共栄ノ為メノ相互扶助ヲ基調トスル高度公益性ノ事業タルハ言フ迄モナキ所ト存候

従テ之カ保険料率ノ如キハ火災ノ損害ヲ塡補スルニ足ル最低ノモノタルヘキハ事業ノ性質上当然ノコトニ属ス 素ヨリ火災事故発生ノ頻度大小ノ予測ニ非常ニ困難ナルヘク同時ニ料率ノ適性ナル算定又頗ル難事ト思料セラルルモ 過去ニ於ケル事故発生ノ頻度損害ノ大小及当該地区ノ消火施設ノ状況住民ノ火災ニ対スル警火訓練等諸種ノ条件ヲ覈査考量スルコトニ依リ損害発生ノ蓋然率ヲ見出サルルモノト存候処 右ノ諸因子中消火施設ノ完否ハ失火ニ依ル損害高ニ最モ大ナル関係ヲ有スルコト多言ヲ要セサル所ニシテ 就中消火施設ノ基幹タル上水道施設ノ完備カ火災防止ニ偉大ナル効果アルハ水道布設前後ニ於ケル失火頻度ト其ノ損害高ヲ対比セハ極メテ明瞭ニ有之 幾多ノ都市ニ於ケル統計実績ノ証明スル所ニ有之候

然ルニ火災保険界ノ実状ヲ観ルニ 各都市ハ巨費ヲ投シ水道施設ノ完備ヲ図リ 消火機能ノ充実ニ意ヲ用ヒ大ニ其ノ効果ヲ挙クルニ至リ保険業者モ十分之ヲ認識セルニ拘ハラス 敢テ保険料率ノ軽減ニ努メス只管業績ヲ挙タルニ専念シ 各都市当局ヨリノ直接交渉ニ対シテモ言ヲ左右ニシ徒ニ料率低減ノ遷延ヲ計ルハ頗ル遺憾トスル所ニ有之候 畢竟現行制度ニ於ケル火災保険事業ハ総テ利潤追求ヲ本旨トスル営利会社経営ナルニ基因シ 公益性ヲ無視セラルル所ナルヘキモ如此ハ事業ノ本質ニ悖ルノミナラス火災損害高ノ低減セル地区ニ於ケル保険料ノ減額ヲ求ムルハ敢テ強要事ニアラサルヘク且保険事業経営上何等危惧ナキコトト被存事ニ就テハ上水道布設後ノ都市ニ対シテハ速ニ料率ノ低減ヲ為シ適正ナル料金決定スル様適当ナル御措置相願度水道協会総会ノ決議ヲ以テ此段及陳情候也

昭和12年7月6日

水道協会長

東京市長 小橋一太

商工大臣 吉野信次殿

これらの交渉で,保険会社が明治33年制定の保険事業法により保護され,「相互的充足を目的とする経済的制度」に立脚していないことが明確になった。そこで,水戸市水道課長の高橋六郎は,論文『上水道と火災保険料に就て』のなかで,保険は国民的奉仕事業であり,営利主義ではなく公営主義で運営されなければならないと,つぎのような2つの試案を発表した。

現時点では,法律上の問題もあるので,関東地区で水道を敷設している都市中心に組織する。

1 各都市の申合せにより積立を為し,災害の場合損害の相当額を給付すること。

2 幹事は順番1年交替とし会計庶務の全般を管掌す。

3 事業年度は4月1日より3月31日迄とす。

4 現在の火災保険料相当額は総べて収入保険料に按分して払戻す。

最終的には,つぎのような府県単位の保険制度を理想としている。

1 府県を単位とし市町村組合とす。

2 本部を府県庁所在地とし,地方長官の直接監督を受く。

3 契約は総て4月1日を始期とし,3月31日迄を1事業年度とす。中途加入者に対しては日割計算す。

4 現在の火災保険料の半額を徴収す。

5 事業年度末の剰余金は,これを収入保険料に按分して払戻す。但し罹災者は除外す。

6 払戻金は翌年の保険料の一部に充当することを得。