江戸(えど)時代,水戸藩(はん)はしょう軍(ぐん)徳川家(とくがわけ)の親せきの藩として有名でした。

徳川の御三家(ごさんけ)

水戸藩は,尾張(おわり)家,紀伊(きい)家とともに,御三家(ごさんけ)としてしょう軍をささえる立場でした。この三藩は徳川家の親せきの藩です。

寛永(かんえい)2年(1625年),水戸藩主(はんしゅ)徳川頼房(よりふさ)は,城(じょう)下町(かまち)をさらに広げるために,武士(ぶし)を上町(うわまち)(今の上市(うわいち)),商人などを下町(したまち)(今の下市(しもいち))に住まわせました。

しかし,上町はまわりの土地より高い台地にあるため,いどを深く掘(ほ)らなければならず,水をえるのが大変(へん)でした。

下町は低地(ていち)だったので水はありましたが,飲(の)み水にはむかない水だったため,やはり飲み水には苦労(くろう)していました。

おもしろ歴史館

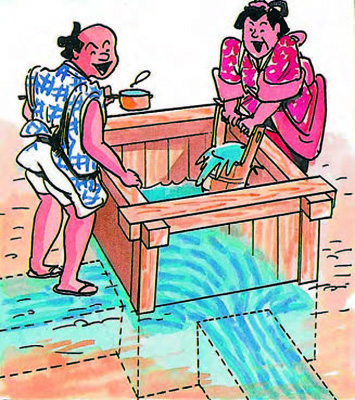

低地に住む人たちが,どうやって飲み水をえていたかを紹介(しょうかい)しましょう。

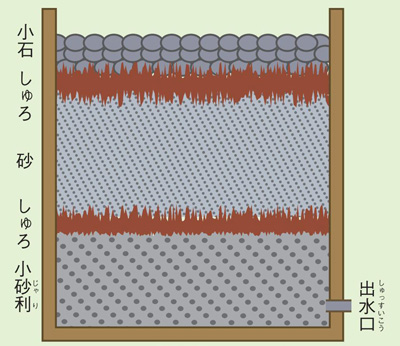

赤水や白くにごった水を飲めるようにするためには,図のようなそう置(ち)を使いました。直径(ちょっけい)1メートル,深さ1メートルくらいの大きさの桶に,小石や砂などを層(そう)にしてしきつめたものです。この桶(おけ)を通って出てきた水はかなり透明(とうめい)になり,安心して飲めたそうです。

第2代水戸藩(はん)主は,「水戸の黄門さま」として有名な徳川光圀(みつくに)でした。

寛文2年(1662年),光圀は水でこまっている人びとのために,町(まち)奉行(ぶぎょう)の望月(もちづき)恒(つね)隆(たか)に水道づくりを命じました。

望月恒隆は,平賀(ひらが)保(やす)秀(ひで)という学者に水道の調さと設計(せっけい)を命じました。

平賀保秀はどこから水をひいてくるかなやみました。そこで,吉田(よしだ)の郷(さと)(今の笠原町)にある銀河寺(ぎんがじ)・不動堂(ふどうどう)に祈願(きがん)し,そこを水源(すいげん)の地とすることを決めたのです。

■現在(げんざい)の笠原水源

現在は笠原水源のほかに,低区(ていく)配水塔(はいすいとう),ハミングロード(本町(ほんちょう))に設置(せっち)。

笠原水道の完成に力をつくした人びとのことを今に伝えている。

「浴徳泉者其源出于水戸城之南,吉田郷,笠原不動阪下。有銅龍受其瀑水,水自龍口吐…。略」

読み下し文:

浴(よく)徳(とく)泉(せん)はその源(みなもと),水戸(みと)城(じょう)の南(みなみ),吉田(よしだ)のさと,笠原(かさはら)不動(ふどう)の坂下(さかした)に出(い)づ。銅(どう)竜(りゅう)ありてその瀑(ばく)水(すい)を受(う)け,水(みず),竜(りゅう)口(こう)より吐(は)く。

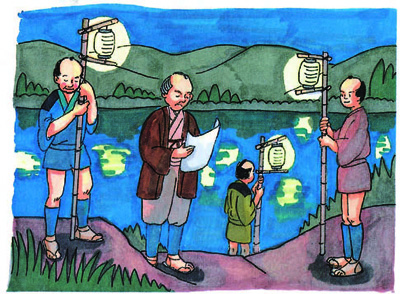

調さには,久慈郡(くじぐん)町屋(まちや)村(今の常陸太田(ひたちおおた)市町屋町)に住んでいた永田(ながた)茂(も)衛門(えもん)・勘(かん)衛門(えもん)親子が加(くわ)わりました。

このときは,提灯(ちょうちん)を使った方法(ほう)で地形を調べたといわれています。

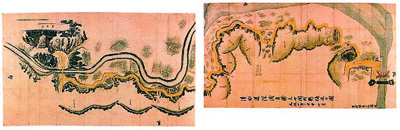

このときつくられた水道は千波(せんば)湖(こ)のふちを通り,今の藤柄(ふじがら)町,本町(ほんちょう),城東(じょうとう)のあたりまで続(つづ)きました。

長さ:5,913間(けん)2尺(しゃく)(約1万メートル)

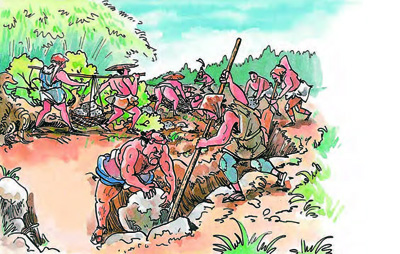

働(はたら)いた人数:2万5千14人

かかった費用(ひよう):554両3分780文

水道管(かん)の本線は「岩(いわ)樋(ひ)」,支線(しせん)には「木(もく)樋(ひ)」,それぞれの家へは「竹(たけ)樋(ひ)」が使われました。

この水道は『笠原水道』と呼ばれ,日本で18番目の水道として寛(かん)文(ぶん)3年(1663年)に完成(かんせい)しました。

水道の完成によって人々のくらしはとても便利(べんり)になったのです。

年月が流れ,今のわたしたちのくらしは,当時よりもさらに便利になりました。水道が初(はじ)めてできたころの人びとがわたしたちのくらしをみたら,どんなにおどろくことでしょう。