歴史アラカルト 新水戸八景に選ばれた備前(びぜん)堀(ぼり)

9

備前堀の歴史は古く水戸藩初代藩主徳川頼房の時代までさかのぼる。慶長十五年(一六一〇)頼房の命を受けた幕府代官伊奈備前守忠次によって、浜田など二十一か村への用水と千波湖の洪水対策のためにつくられた。

当時は千波湖から直接備前堀に水を流していたが、大正十年から昭和七年にかけて行われた千波湖の干拓により、桜川から取水するようになった。大正時代には堀沿いに十軒ほどの染物屋があり、堀の水で染物を洗っていたという。また、子供たちが堀で水遊びをした話も聞く。

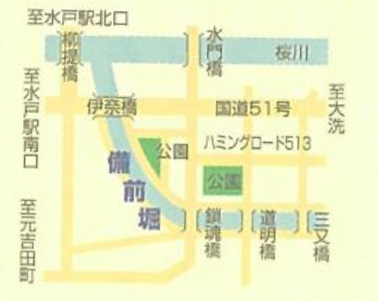

平成に入り、堀や道路、公園が整備され、歴史に触れながら水辺に親しめる備前堀として生まれかわった。

新水戸八景にも選ばれた備前堀。地域の人々に育(はぐく)まれ、美しく魅力ある景観づくりは二十一世紀へと続く。