寛文元年(一六六一)、二代藩主に就任した徳川光圀は、直ちに水道建設に乗り出し、時の奉行・望月恒隆に当時、清水道と呼んだ上水道の下町への敷設を検討させた。そこで望月は平賀保秀に調査・設計を命じた。平賀は現地調査の結果、現在の水戸市笠原町の北東端に位置する笠原不動谷の湧水を水源とし、これを逆川に沿って千波湖南岸に導き、さらに下町へと導水するのが最も適切である、との結論に達し、その計画書を提出した。

この笠原の水源地は、逆川が浸食谷を形づくり、その台地斜面から良質の湧き水が水量も豊かに流れ出ているところで、台地一帯に樹木がうっそうと茂り、それが水源涵養林となっている。「水戸市史」中巻①によれば、当時、台地の端に銀河寺・不動堂(笠原不動尊)があり、一帯の山林は、水戸の人々の信仰の厚かった笠原不動尊に関わるものとして頼房の時代から特別に保護され、木々の枝葉を折ることさえ禁じられていた。

平賀の計画書は光圀の裁可を得て、すぐに実行に移され、笠原水道が誕生することになった。「水戸市史」中巻①によれば、敷設工事は寛文二年(一六六二)に始まり、一年有半を費やして翌年七月に完成している。工事の実務には、領内の水利土木工事業多数手がけ、功績のあった永田勘衛門が用いられ、ほかに郡奉行・三宅繁正らの貢献もあった。

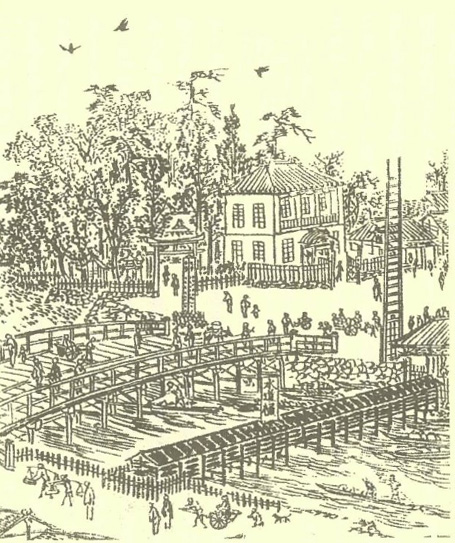

笠原水源の湧水は不動尊の石段下の左右四か所で溜められ、これを口から水が出るようにした青銅製の竜頭(りゅうとう)栓(せん)によって下の溜桝に落とし、水を集めた。それから、主として岩で作った樋(水道管)によって下町に導水した。逆川を超えるには木樋を渡し、その上に橋をかけるという方法が採られ、さらに吉田台地のすそを北に下り、千波湖の南岸で吉田台地の北側の斜面を東に進んで吉田神社下の藤柄町に至る。

その先の備前堀は銅樋によって超え、七軒町から本一町目(現在の本町一、二町目)に出て、本町通りを東へ通十町目まで進み、それから新町を経て那珂川に近い細谷(現在の城東五丁目)に達している。その距離は笠原水源地から藤柄町入口まで約三千八百五十メートル、藤柄町から細谷まで約六千九百メートルで、総延長約一万メートルを超える上水道だったという。