年貢関係に関する基礎知識は、九二ページの「(二)二代忠雄と寛文・延宝期の政治」で述べているので省略するが、小倉藩では基本的には本高×免率=年貢賦課量(最高値)で示される。そして、いろんな事情や状況でこの年貢賦課量から差し引れる検見引きなどの引高量で上納高が決定されている。

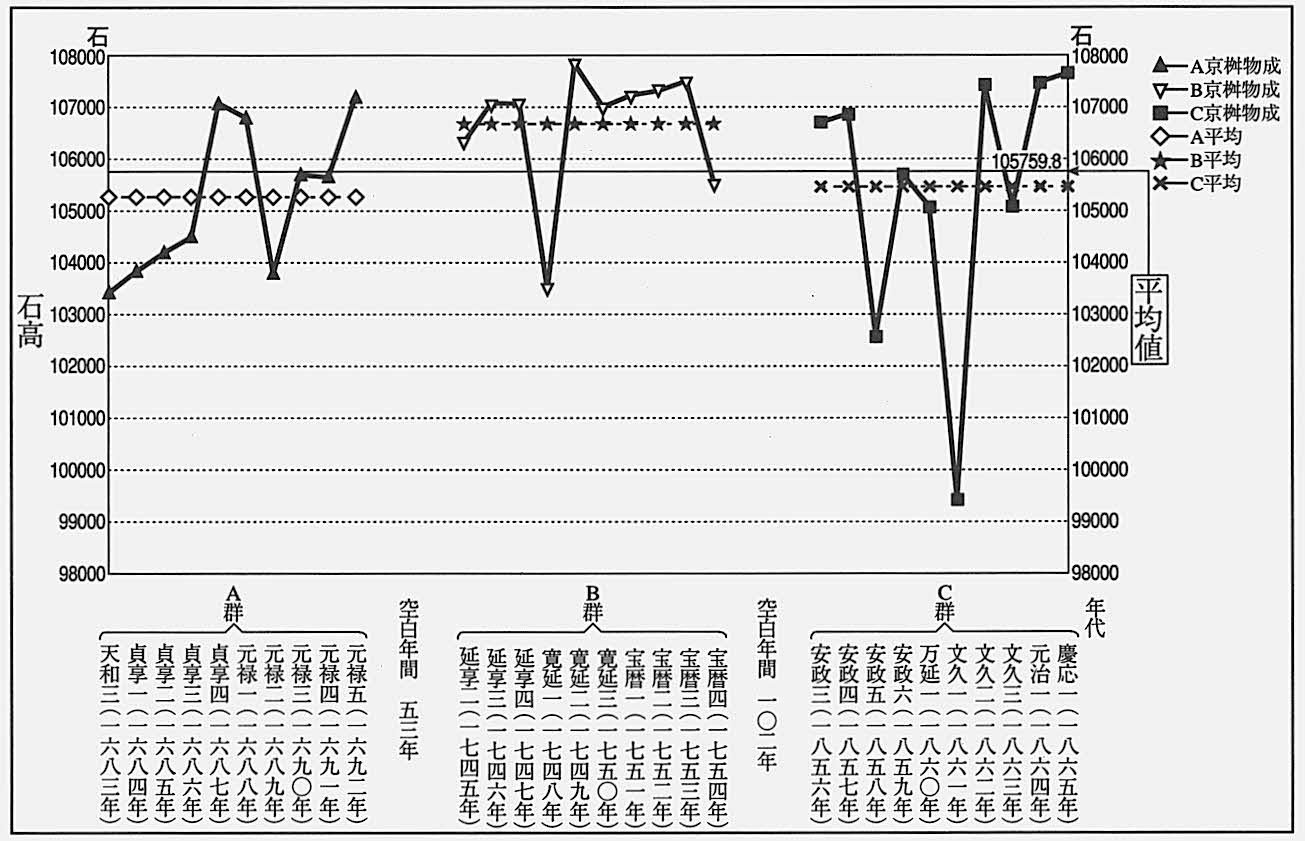

小倉藩の年貢増徴策の具体的な方法については十分に明確に明らかにできない。第18図を参照していただきたい。史料がもつ不十分さを一応無視すると、前述の幕府の場合と似通った意図を推定させるといえるだろう。断っておくが、この史料は「免相目録」なので、実際に藩に納められた実収納高ではなく、藩が農民に課したところの賦課額を表している。

第18図 小倉藩の免相目録

(「旧租要略」『県資』第9輯677~678ページ)

このグラフから若干の特徴を示したい。史料が提示している年代が三つの年代群からなっている。これらを仮にA年代群(十七世紀後半―同末)、B年代群(十八世紀中葉)、C年代群(十九世紀中葉)に分けておく。とすると、B年代群が一〇万七〇〇〇石程度の高い高原状の額を維持している。また、平均量もA群よりも一三〇〇石余、C群よりも一二〇〇石余も多い。B群の平均量は一〇万六六三三石余である。

A群の場合は生産力の上昇がみられるようになった元禄時代を含むもので、次第に年貢量が上昇をし始めている。この期の平均量は一〇万五二四一石余である。C群は幕末期のもので、きわめて変動も激しく、とりわけ全群中最低の文久元年(一八六一)の九万九四〇〇石余をふくんでいて、いわゆる停滞型の収納期になっている。なお、寛政元年(一七八九)の巡見上使にたいする答書の中に「新古物成合テ拾五萬千八百石餘程ニ御座候。此内六千三百石餘ノ定引御座候……取箇ニテ御座候。年柄無難ニ御座候ヘハ、九萬九千五百石餘相納リ」(「旧租要略」『県資』第八輯五九二ページ)と、平年作の年貢収納は「御領分」(=新田藩)の分を含んで九万九千石余と報告されている(ただし、この件に関して作者の津田維寧は「物成引米高実際ト聊カ差異アリシハ……」と疑義を呈している)。このあたりの数字の差異の大きさについては今後追求されるべき問題点であろう。

また、一二〇〇~一三〇〇石余をもって年貢増徴といえるかなどを考えるといろんな問題を含んでいるが、少なくともB群での安定した量と高さは否定できない。

これは、藩側が意図的に目指した結果生じたものと考えるべきであろう。その方法は惣(総)定免制の実施にあった。

古来の地方(じかた)(農政のこと―筆者注)の取り計らいは、人別検見、村別検見とて、あるいは作人

銘々の田限りに相改め、または一村切に相改めて、出来よきは定免に納め、よろしからざるは引米を遣わ

して、御取り立て廉直に明白になりしが、去る元文の頃<より>か、田川郡は郡柄もよろしく有之故、地方

役人村切りの検見をやめて、作不作を惣郡中に平均いたし、ことに冨たるものも多かりしゆえ、足らぬ所

に、年貢外に過分の掛米をして、双免(ならしめん)に致し、惣定免を拵(こしら)へ取り立てて(中略)、余

郡その時合に拘りて古法通りに候へば、役人の働きも無之様に相成るゆへ、田川ごとき力もなくて、郡々

その真似をして、掛米を過分に申しつけ、その米にて取扱いて、惣定免に納めたるより、年々におよんで

およそ当時にて二〇ヶ年来なり。(下略)

(長沼文書「郡方大意」、文中< >は、田川郡猪膝手永大庄屋文書「郡方秘記」の表記)。

なお、同種の史料は『門司郷土叢書』第一巻に翻刻刊行されている。この史料の筆者は森次壮右衛門守之、年代は明和元年(一七六四)とされる。「郡奉行秘録」・「郡方大綱秘記」・「郡方勤務心得」などと表記されているものもある。

元文のころ(一七三六―一七四一)に田川郡で実施され、他の五郡でも真似て実施したとある。つまり、村ごとに行っていた検見をやめ、郡中をすべて定免とする(惣定免)、そのため郡中で双免(平均免)にするというのである。これは年貢上納不足の村の分を、余裕のある村の者が補う「掛米」を出させることによって、一応双免が成立する。こうして、郡単位、ひいては藩領域全体からすれば、引き高の無いかたちでの高水準の年貢収納が可能になる。年次的に長くなれば相当の増収となってくる。この結果は、同書に「もともと無理を生じさせたことにあるので、取り立て不相成(取り立て不能)、郡中残らず貸し渡して定免の跡をふさぐ」といった有様を述べている。「定免の跡をふさぐ」というのは、年貢を貸し渡して済ます、したがってその年には少なくとも帳簿上は年貢は完納している状態をいっていて、実のところは上納されていない状態をさしているのである。これを拝借といっている。この徴租法についての具体相は今後追求されるべき課題であるが、少なくともこの方法によって農村の荒廃状況が進んだ一端を担ったという判断を村役人層がしている。この惣定免と、次に述べる飢饉・天災とが相まって農民の窮乏・農村の荒廃現象を生んだと考えられる。