また、土器の大きさによっては一度に多くの食物を料理することが出来るということも重要なことであろう。同じ料理を多くの人間が一緒に食べられるようになったのである。ここに家族としての団欒(だんらん)の出現が想定される。さらに土器は料理以外でも酒や水などの液体貯蔵容器として、あるいは食料貯蔵用の大型甕(かめ)として重要な役割を果たすのである。遺体等を納める甕棺(かめかん)としての利用も忘れるわけにはいかない。また、土器は近くの粘土を採取してきて比較的容易に作ることができるという点や、土器という単体で完結するような調理用具の登場で、個人や家族的小集団で使用することが可能になったという点も大きな特徴に数え上げることができよう。もっとも、食料獲得にはムラの人達の集団の力が前提となっていることはいうまでもないが。

約一万二〇〇〇年前頃の気候の温暖化による植生や動物相の大きな変化、それと期を一にした土器という革新的な道具の導入・活用は、本格的な住居(家)を中心とした営み、つまりムラのムラとしての営みの始まりにも大きく関与していたのである。このように土器がもたらした様々な恩恵は、現代の私たちの暮らしの隅々にまで連綿と連なっており、それは本書の頁を繰るごとに明らかにされていくことであろう。

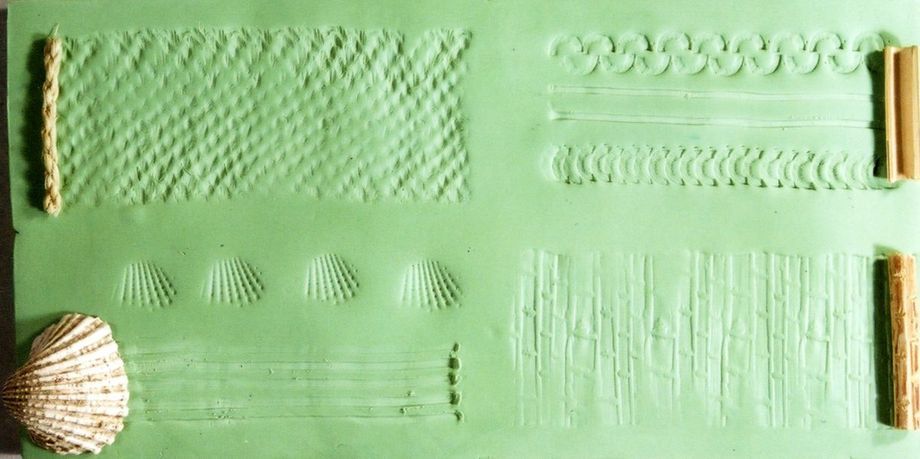

一方土器は、自由自在な造形が可能な粘土という素材を用いることで、壷や甕、鉢など様々な要求に基づいた形のものを作り上げることができ、器の表面などには竹や棒、貝、縄などを用いた多彩な文様が施される。こうして縄文時代約一万年にわたり、列島各地にはさまざまな造形豊かな土器群や文様が生み出され、縄文人たちの精神文化の一端が現代に伝えられているのである。こうした土器の形態や土器文様の変遷を跡付けることで、私たちはおおよその時期や遺構等の新旧関係を知る手かがりにしているのである。

1-12 前原遺跡出土の撚糸文土器

1-13 土器の文様と工具