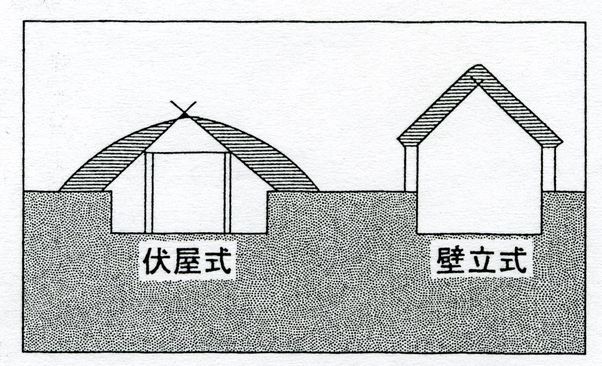

それではこの住居跡の上屋(うわや)はどうなっていたのだろうか。考えられるタイプとしては、伏屋式(ふせやしき)と壁立式(かべたちしき)の二者がある。伏屋式とは、郷土資料館の庭に復元されているような、屋根が直接地面にまで葺きおろされている形式のものをいう。かつては縄文時代の住居はすべてがこのタイプであろうと思われていた。しかし、現在の住居のように壁を巡らす構造の住居跡(このタイプを壁立式という)が山形県高畠(たかはた)町の押出(おんだし)遺跡や栃木県宇都宮市の根古屋台(ねごやだい)遺跡(いずれも縄文時代前期前葉)などで発見されるに及び、縄文時代の住居構造についての再検討が必要となった。その結果、壁立式は主に日本海沿岸地方に特徴的な住居形式として成立したことが判明しつつあり、中期末から後期にかけて、東北・関東の両地方は全般的に壁立式の竪穴住居に席巻(せっけん)されるようになったといわれている。その中期末ごろの関東地方は、ちょうど気候の冷涼化が目立ち始め、ムラ人の動揺が激しくなった時期に一致している。偶然だろうか。

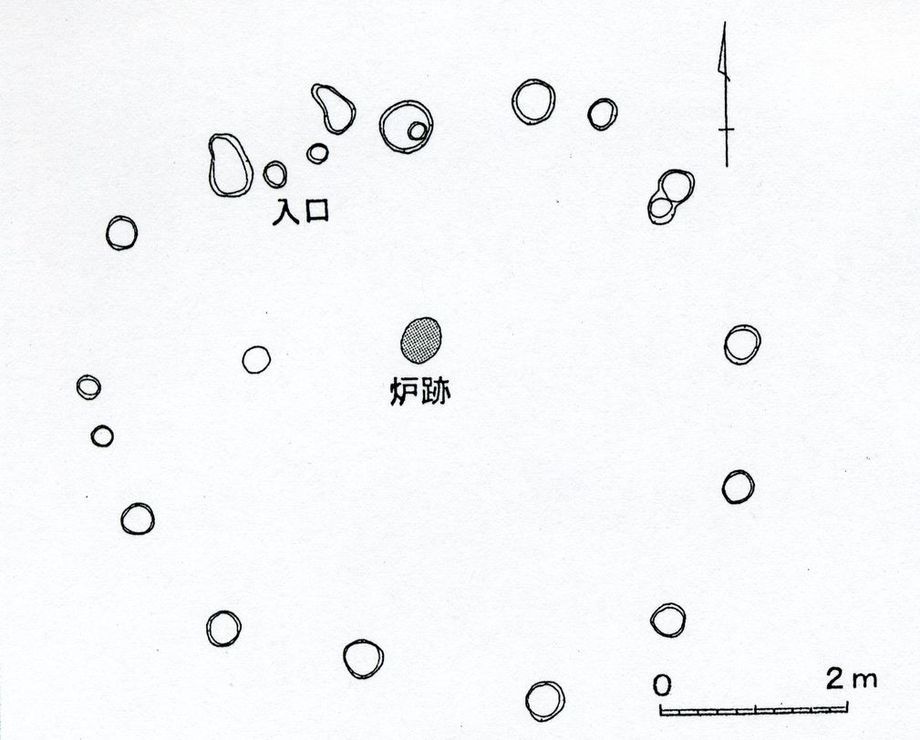

さて、ここで星谷遺跡の住居跡(後期前葉)をもう一度みてみよう。ぐるりと連なるように巡らされていた柱穴は、壁を立てるために必要な装置であったことが分かる。星谷遺跡の例はまさに壁立式竪穴住居だったのである。

町内では星谷遺跡での発見以後、各地で発掘調査の実施例が増え、現在までに数十軒の住居跡が確認されている。時期的にも草創期から後期にまでわたっており、ようやく家の移り変わりを大筋で理解できるようになってきた。しかし、残念ながら後期末から弥生時代にかけての住居はいまだに発見されていない。

1-32 星谷遺跡の住居跡

1-33 伏屋式と壁立式住居