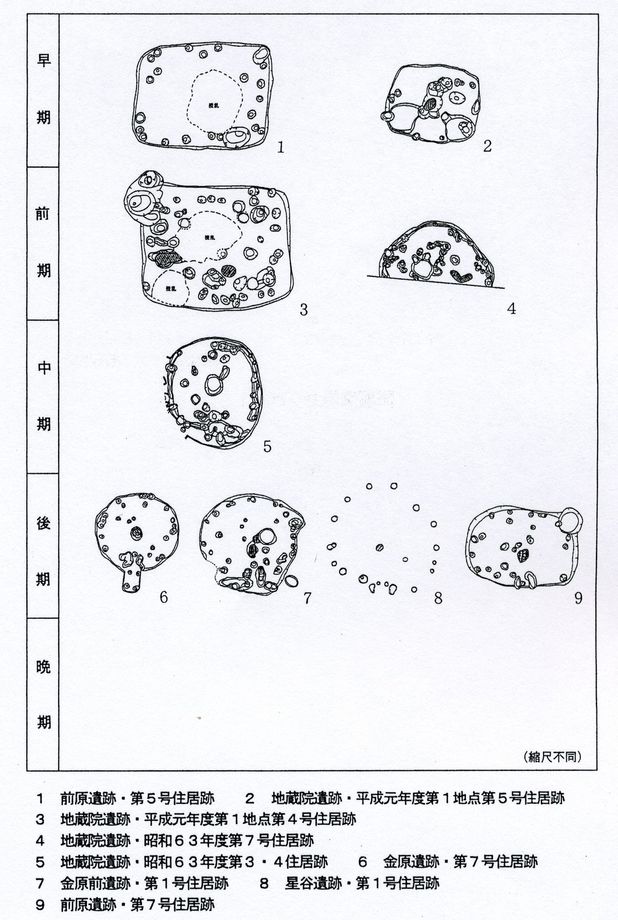

円形プランを示す中期の竪穴住居跡は地蔵院遺跡から七軒発見されている。その典型は、やや中央より北寄りに炉を設け、四~六本の柱をその周りに立てる。しかし、壁立を示すような兆候は認められない。そして、竪穴の南には入口を設け、その床下にはしばしば甕(かめ)が埋められる。地蔵院遺跡発見の七軒はいずれもその範疇(はんちゅう)におさまっているようである。

ところで、この「方」と「円」には一体どのような意味が隠されているのであろうか。そこには、単に流行が「方」から「円」へと移り変わったということではなく、住居構造上決定的な違いがあったのである。つまり、「方」は壁の一辺を壊すだけで簡単に家の「建て増し」ができるが、「円」は家を拡張するにはそっくり「建て替え」るしか方法がない、ということを意味していたのである。言い換えれば、「方」は定住にふさわしく、「円」はより移動性に富んだ住居構造であったということでもある。日本列島全体でみても、中期の遺跡がほかの時期を圧倒的に凌駕(りょうが)しており、その検出された中期の住居跡数も全体の過半数を占めているという事実は、そうした住居構造と無関係とは思われない。中期の人々の活動領域は相当広範囲であったと考えるべきなのである。

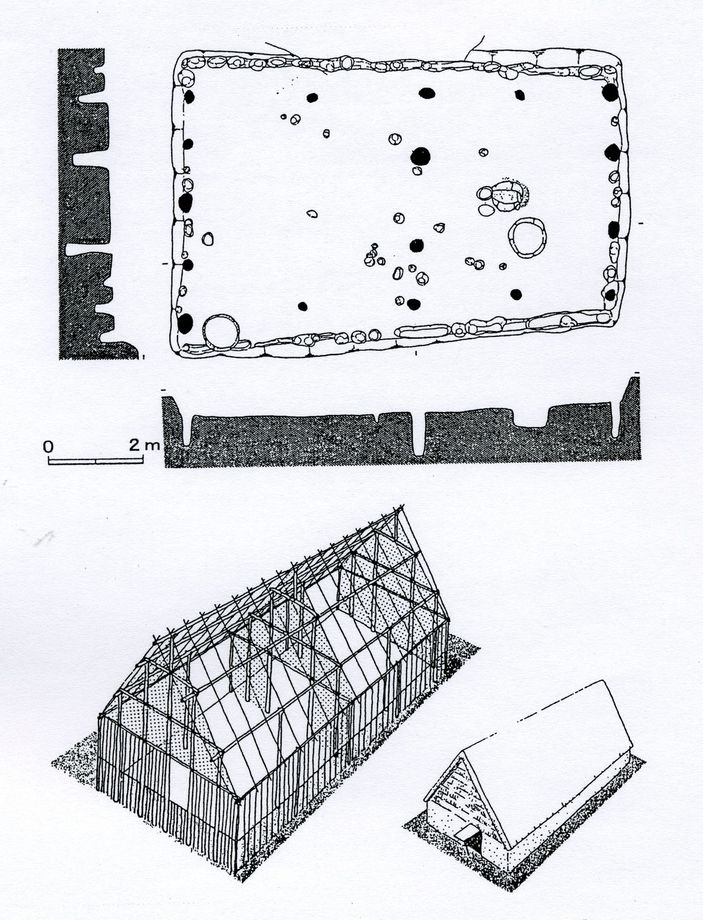

1-34 打越遺跡88号住 遺構図(上)、復元図(下)

(『日本原始古代の住居建築』より転載)

1-35 住居変遷図

後期になっても住居の平面プランは円を基調にするという点は変わらない。しかし、住居の一部が突き出て柄鏡(えかがみ)形を示すようになり、柄と鏡の接触部分にはしばしば土器が埋められる。その後、星谷遺跡例のような住居跡へと変遷し、後期後半になると、住居形態は再び方形へと変わる。町内で追える家の変遷は、残念ながらここまでである。

さて、家を構えるということは定住への意志を示すことにほかならない。獣を追い求める暮らしに明け暮れていた住所不定の旧石器時代人が、一万年ほど前に初めて家を作り一所定住の生活を始めた。壊れ易い縄文土器の使用ももちろん定住が前提となる。そして時代と共に、平地住居や竪穴住居を作り、また青森県三内丸山遺跡で見られたような大型高床建築群や巨木掘立柱(ほったてばしら)遺構を築くようになる。町内で発見された建物の種類や数はまだまだ少ないが、縄文時代人の多様な暮らしの一端は垣間見ることができたのではないだろうか。