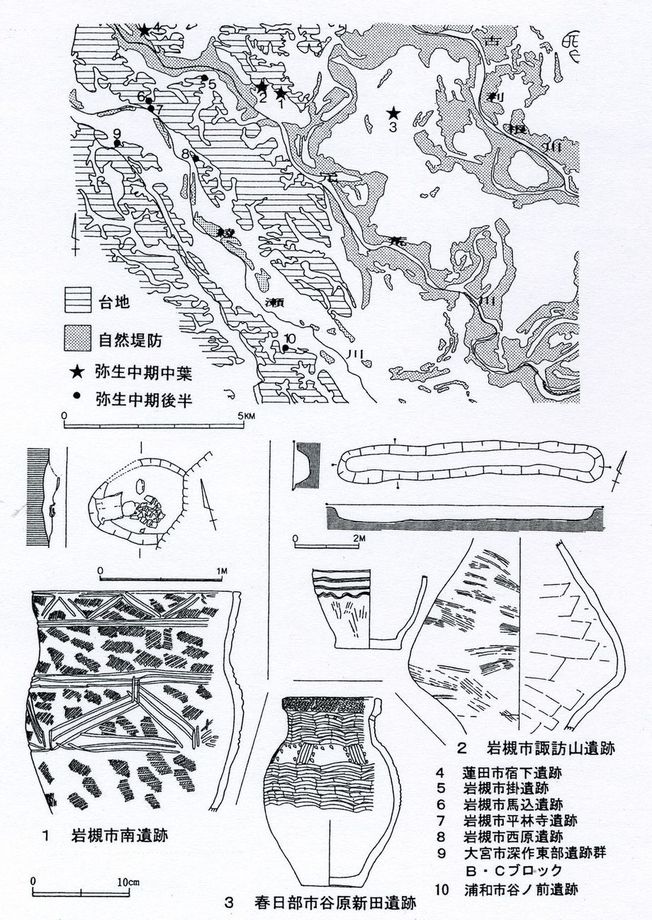

1-43 古利根川・元荒川・綾瀬川流域の弥生時代中期遺跡

(『中川水系、人文』より転載)

埼玉県では、これまで低地には遺跡が立地していないと考える傾向があった。しかし、最近では県北東部を中心とした低地帯では、関東造盆地運動による沈降現象やたび重なる洪水のせいでかなり深いところに遺跡が埋没してしまい深く掘削をしない限りその確認は難しいのではないかと考えられるに至った。つい最近、平成十六年埼玉国体会場建設用地の事前調査として発掘調査された熊谷市北島遺跡は水田面を現地表面としていたが、平均で約一・二メートル掘り下げた面から弥生時代中期後半(約二二〇〇~二〇〇〇年前)の竪穴住居跡や水田跡が発見されて、注目すべき成果が上がっている。しかも、この遺跡から直線距離で約一キロの位置に弥生時代中期半ばころの環濛(かんごう)集落跡である熊谷市池上(いけがみ)遺跡や、北部九州系統の土器である遠賀川(おんががわ)系壷形土器片が出土し、四隅の切れる形態の方形周溝墓(しゅうこうぼ)群などが見つかった行田市小敷田(こしきだ)遺跡も立地している。低地帯とはいうものの、小河川(しょうかせん)の後背湿地として水田耕作の適地として弥生時代に積極的に土地利用された場所と考えることができる。この地域は、先に触れた岩槻市諏訪山遺跡・南遺跡・掛貝塚といった元荒川水系のやや下流にある遺跡から古い元荒川の川筋をさかのぼること二五キロ上流に位置する。

古利根川の川筋も先史時代から古代においてはかなりたくさんの支流を産んで、運河のようになっていたと想定できるが、元荒川の川筋の方が農耕生活にはより向いていたと考えるべきかもしれない。さらに上流に当たる熊谷市から深谷市に当たる地域から妻沼町の領域にかけての妻沼低地と呼ばれる低地帯には、弥生時代中期の遺跡が点在することが既に分かっており、県南部に比較すると、昔から弥生時代中期の土器や遺跡の所在もより多く確認されていたからである。

最近、宮代町内を含む古利根川水系でも弥生時代の遺跡が確認されてきているが、恐らく現在ほとんど意識されていないような古い川筋の推定地に近い低地帯の中に確認されるのではないだろうか。台地上に遺跡が全くないことから考えれば、当時の宮代町周辺地域の人工密度は極めて低かったようだ。