五世紀の古墳の副葬品には、金銀で飾られた装飾品や太刀などに混じって鉄の延べ板や鍛冶の道具、そして鉄滓さえある。辛亥銘(しんがいめい)鉄剣の出土した埼玉古墳群の一つ、稲荷山古墳でも数々の副葬品に混じって鉄鉗といった鍛冶の道具も出土している。この事は、古墳の主が鉄器を所有管理し、かつ鉄器の生産をも掌握していたことを物語っているものといえよう。当時遠く朝鮮半島からもたらされた鉄やそれを加工する技術は非常に貴重であり、鉄を持てたものは大きな古墳を作るだけの相当な力をもった者、いわゆる「豪族(ごうぞく)」であったと考えられる。

一方、鍛冶工房の北西一〇数メートルの所にある同時期の住居跡からも鉄片が出土したが、この住居はいわゆるベッド状遺構と呼ばれ、弥生時代から古墳時代前期に見られるものである。そして、古墳の前段階の墳墓である方形周溝墓の消長と一致しているといわれている。この住居跡からは鉄器片と共に、長さ五センチほどの碧玉製(へきぎょくせい)の管玉(首飾)が一点出土しているが、このような管玉は古墳から出土する事はあっても住居から出土する事はまれである。また、このベッド状遺構と呼ばれる住居は、祭祀を司どる者、しかも集落を代表する人物すなわち首長、豪族クラスの住居とも考えられている。集落の全容が明らかでない中で極論ではあるが、あるいはここに住居した者によって鍛冶工房は支配されていたのかもしれない。

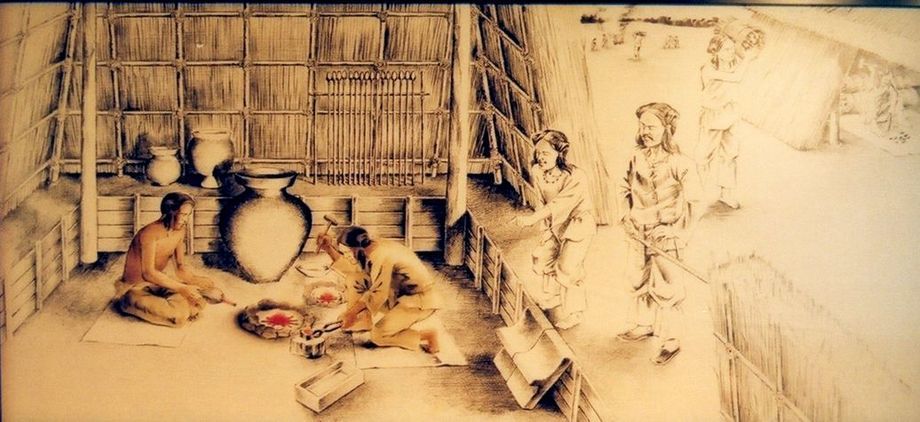

1-52 鍛冶工房の様子推定図

当時、鉄はまだ日本では生産されておらず、朝鮮半島からもたらされた貴重なものである。ときあたかも鍛冶工房の造られた四世紀後半は、日本最大の古墳を残した仁徳天皇の時代(三一三~三九九年)。仁徳天皇が倭国大王として朝鮮半島の百済(くだら)に使いを送った時代でもある。仁徳天皇の全長四七五メートルという超大型の古墳に見られるように、全国に大型の前方後円墳が造られた時代でもある。関東地方でも北武蔵や南武蔵などで古墳が造り始められ、県内でも桶川市熊野神社古墳などの古墳が造り始められた。四世紀後半、それは大和王権が地方へ力を伸ばし、各地にあった小国家が次第に統一されようとしていた時代でもあった。鉄はこうした大和王権によって掌握され、朝鮮半島から輸入され地域に配布されていたことがうかがわれる。

ところで、山崎山遺跡は古利根川右岸に位置するが、遺跡の東側一帯には縄文時代の海進時には奥東京湾の一部になったこともある旧利根川の乱流域であった中川低地が広がり、下総台地西部地域へと続いている。大宮台地は大きく川口を分岐点として入間川水系と中川水系とに分かれる。大宮台地は川口から北に向かって台地が北上し、宮代町に入ると北西へと大きく向きを変え、久喜、鷲宮、加須を経て館林方面の台地へと続く。すなわち、武蔵国の東側縁辺部、下総国と隣接し、上野国、下野国へといたる水上交通上、南の玄関口でもある。このように山崎山遺跡のある当地は大宮台地の東北部縁辺部、古利根川右岸にあり水上交通の要衝に位置している。

埼玉県内にある初期古墳の分布をみると、交通や軍事上の重要な所に多くみられるといわれている。また、大和王権は諸地域の豪族に対して宝器を配布する代わりに王権にとって必要な貢物や軍事的な拠点を確保するねらいがあったと考えられている。こうしたことからも、碧玉製管玉の存在の意味や、鍛冶工房が当所に存在する理由が浮かび上がってくるのである。

四世紀後半、山崎山遺跡では当時の最先端技術であった鍛冶が行われ、鉄器を作っていた。それは当時この遺跡が地域の中心地として、直接あるいは間接的に、畿内大和王権や遠く朝鮮半島の人々との交流があったことを示す貴重な事例であるといえよう。

1-53 鍛冶工房跡出土の土器