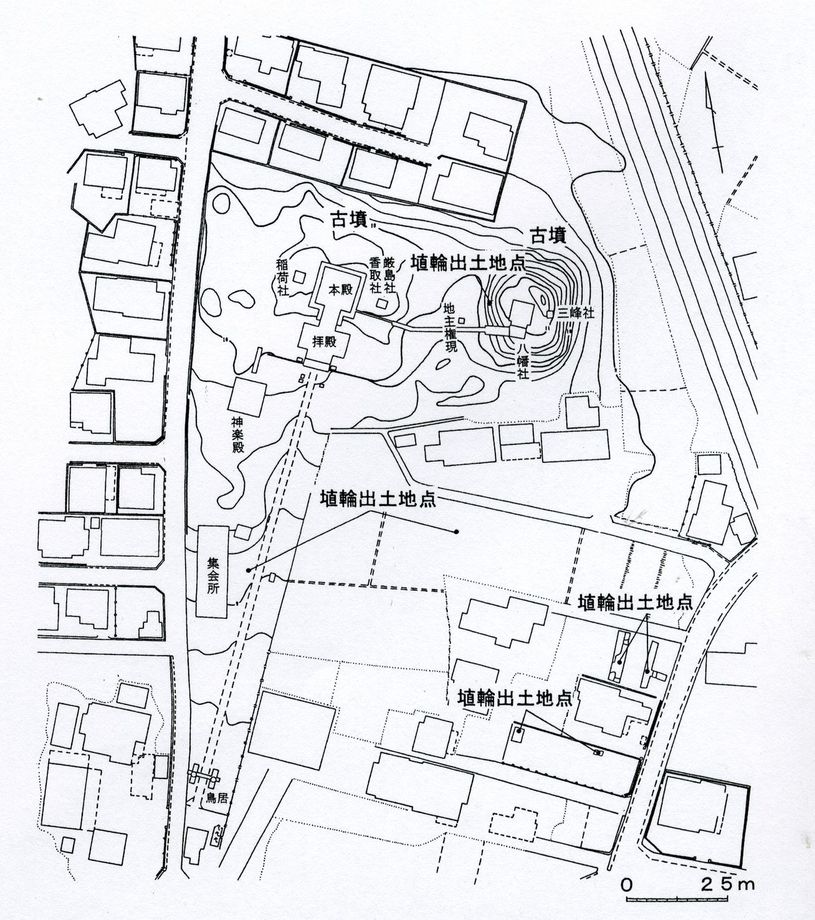

1-58 姫宮神社古墳群測量図

この範囲の中には、直径二〇メートル前後の円墳ならば八~一〇基程度の古墳が築造されていたと思われる。また、八幡社と本殿の高まりを合わせた区域は、全長四〇~五〇メートル級の前方後円墳になる可能性もある。

採集された埴輪は少量ではあるが、三条の凸帯を持つ朝顔形埴輪も含まれており、この古墳群の中で一番古い古墳がやや規模の大きな円墳か前方後円墳である可能性をここからも指摘することができる。

宮代町周辺では杉戸町目沼古墳群・木野川古墳群などが二〇~三〇基程度築造された中規模の古墳群である。この中では前方後円墳の目沼七号墳(瓢簞塚(ひょうたんづか)古墳、全長四五メートル)、目沼一〇号墳(浅間塚(せんげんづか)古墳、全長四六メートル以上)が六世紀前半であり、木炭槨(もくたんかく)という埋葬施設から鈴杏葉(すずぎょうよう)という馬具を出土した目沼九号墳(円墳、径二六メートル)もほぼ同じ時期に築造された注目すべき古墳である。また、下流の春日部市内には内牧塚内(うちまきつかない)古墳群がある。確認されている古墳は一三基であるが、もう少し多いかもしれない。四号墳(円墳、径二〇メートル)は粘土槨(ねんどかく)三基・木炭槨一基の計四基の埋葬施設を構築していた。また、九号墳は前方後円墳ということになっているが、現況の地面の状態で判断しているため、実際には円墳かもしれない。

もしも、姫宮神社古墳群に前方後円墳が含まれているとすれば、古利根川水系の中では、杉戸町目沼古墳群と並んでかなり重要な位置を占める存在になるかもしれない。今後の調査に期待されるところが大きい。