武蔵の小埼の沼の鴨を見て作る歌一首

埼玉の小埼の沼に鴨そ翼きる己が尾に降り置ける霜を掃ふとにあらし(一七四四番)

という高橋虫麻呂(養老三年(七一九)から同六~七年ごろまで、常陸国司(守)・常陸国安擦使(あんさつし)(近隣諸国の監督を任務とした)であった藤原宇合(ふじわらのうまかい)と共に常陸国に赴任し、その下で働いていた)が作った旋頭歌(せどうか)(五・七・七の繰り返し)が載せられている。「埼玉の小崎の沼で鴨が翼を強くふるってしぶきを立てている。自分の尾に降りた霜を払い落とすということらしい」という内容の歌である。この「小埼の沼」は、岩槻市尾ヶ崎新田や羽生市尾崎に求める見解もあるが、大方は宝暦三年(一七五三)に時の忍城主・阿部正因(あべまさちか)が建てた歌碑が現存する行田市埼玉周辺という見方で一致している。

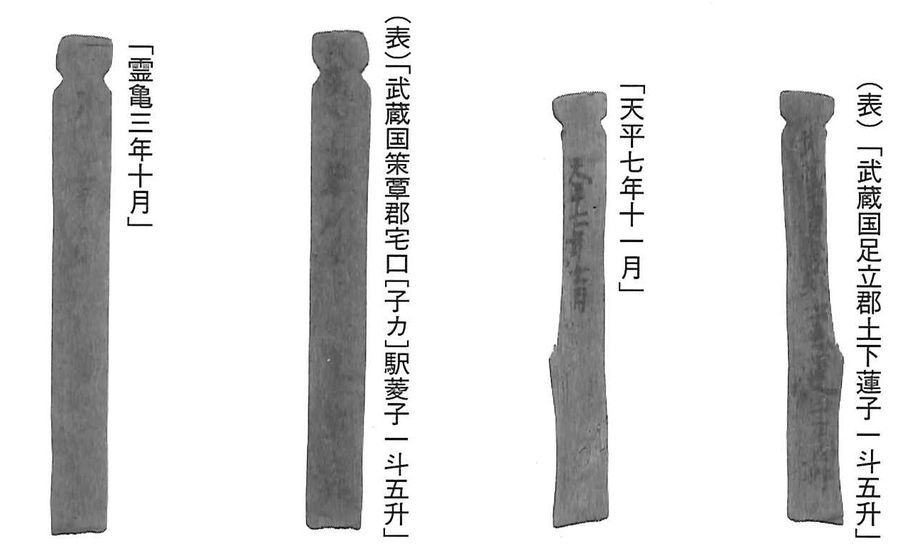

そして、かつての埼玉郡が、このような土地条件の下にあったことを具体的に裏付けてくれるのが、中央で出土した木簡、特にこの武蔵国から宮都に運ばれた特産物に荷札として付けられていた木簡である。平城京の長屋王邸宅跡から出土したそれには、表裏に次のような文字が記されていた。

(表)「武蔵国策覃郡宅□[子カ] 駅菱子一斗五升」

(裏)「霊亀三年十月」

この木簡は、霊亀三年(七一七)十月に、武蔵国策覃(埼玉)郡の宅□[子カ]駅(現在の群馬県前橋市にあった上野国府と現在の東京都府中市にあった武蔵国府を結ぶ東山道武蔵路―「入間道」―の埼玉郡内の駅と思われるが、その所在地は未詳)に奉仕していた人々(駅子)から、奈良の平城京左京三条二坊にあった長屋王(天武天皇の孫、高市皇子の子に当たる。天平元年(七二九)二月、藤原氏の陰謀により自害[長屋王の変])の邸宅に運ばれた一斗五升の菱子、すなわち菱の実に付けられていた荷札である。菱は、言うまでもなく池や沼に生える植物であり、その実は、この当時「菓子」として加工して食べられていたようである(『延喜大膳式』では諸国貢進菓子・丹波国にその名が見える)。また、埼玉郡の南に隣接する足立郡からは、菱ならぬ「蓮子」すなわち蓮の実が、「土毛」すなわち特産物として平城京に送られていたことも、平城京二条大路の側溝跡から出土した次のように記された木簡から明らかである。

(表)「武蔵国足立郡土毛蓮子一斗五升」

(裏)「天平七年十一月」

1-69 平城京二条大路側溝と長屋王邸宅跡から出土した木簡

(奈良国立文化財研究所提供)

このように、旧利根川水系と旧荒川水系といった二つの大規模な河川を臨む場所に位置していた武蔵国の埼玉郡や足立郡からは、その土地柄からか、菱や蓮の実が特産物として中央へ貢進されていたのである。聞くところによれば、宮代町でも菱や蓮の実は、現在のお年寄りが子供のころまでは、よく食べられていたそうである。最近では行田市内の菓子舗が蓮の実の甘納豆を売り出しているが、こうした古代以来の地域の風土と歴史に根差した伝統的な食文化を大切にしていきたいものである。