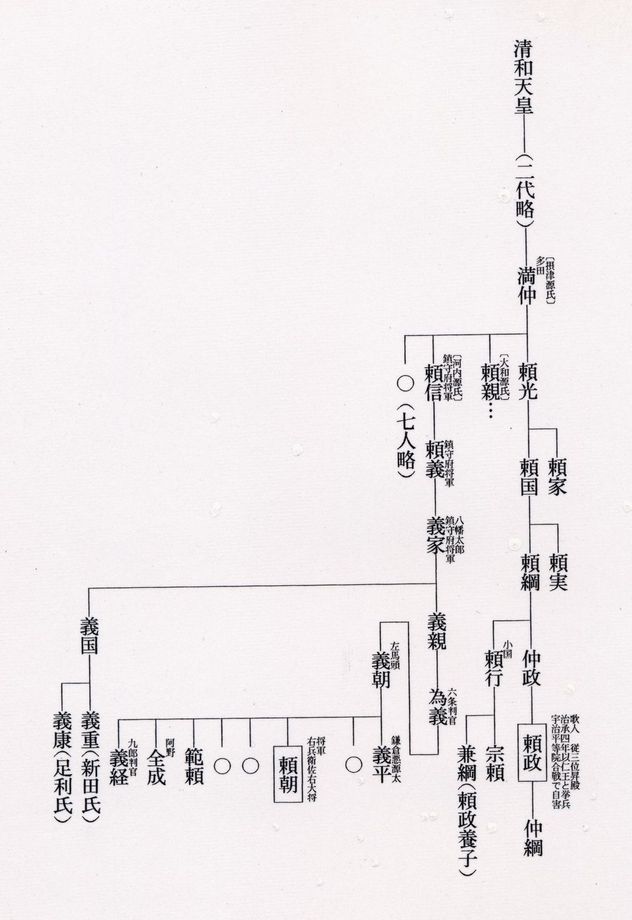

2-6 源氏関係系図

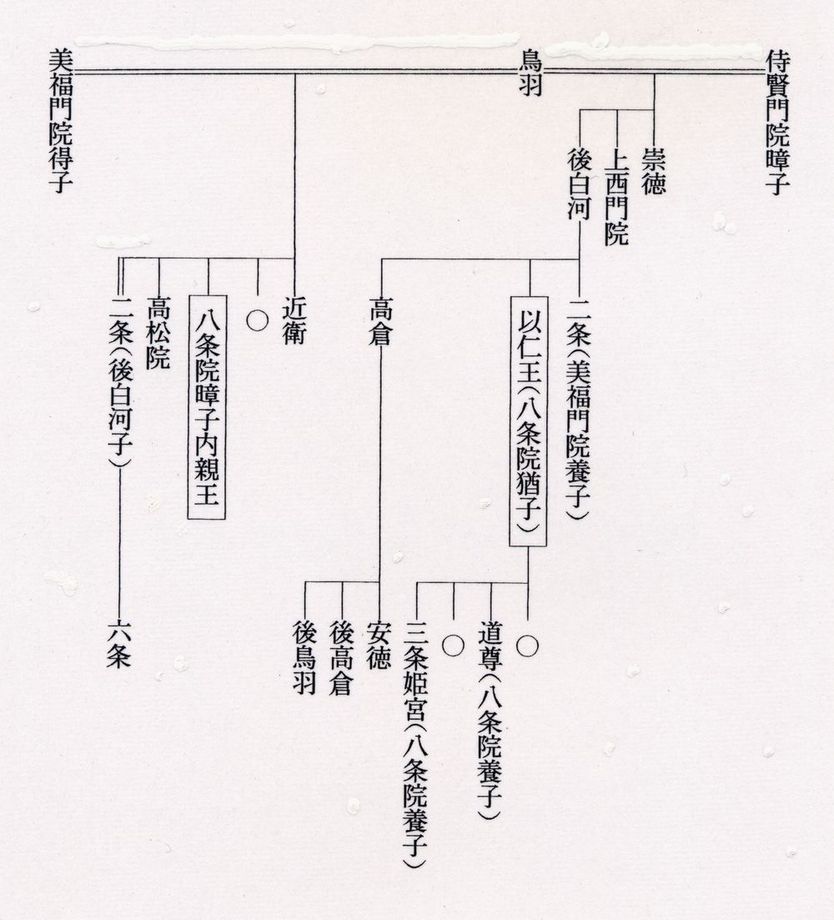

2-7 八条院暲子内親王関係図

平治(へいじ)元年(一一五九)、平清盛と源義朝が対立した平治の乱において、源頼政は源氏の流れをくみながら平清盛に従って、源義朝の長男義平(悪源太)の軍勢と京都六条河原で対陣した。その際、頼政の郎等であった下総国の住人「下河辺藤三郎行吉」の放った矢が、義平の郎等山内須藤滝口俊綱の首に命中したことが『平治物語』に記されている。下河辺氏は弓矢の名手の家柄で、鎌倉幕府のもとではしばしば鶴岡八幡宮の流鏑馬や弓始めの儀といった年中行事において射手を務めている。この「下河辺藤三郎行吉」とは、表記は違うが下河辺荘の開発領主で下河辺氏の祖とされる下河辺「行義」であることは間違いない。そして、下河辺行義は源頼政の郎等(家人)であったことが分かるのである。

源頼政は、治承四年(一一八〇)四月に以仁王(もちひとおう)を奉じて反平氏の挙兵計画を立てた人物である。『吾妻鏡』同年五月十日条には、頼政の反平氏の挙兵計画が当時伊豆に配流されていた源頼朝に伝えられているが、その使者となったのは、下河辺行義の子息行平であった。すなわち、下河辺氏は行義・行平の二代に渡って源頼政の家臣として仕えており、その活動は京都を中心にしていたことが推測される。ところが頼政は挙兵後まもなくの同年五月十九日に敗死するため、下河辺氏はその後頼朝に仕えることになる。なお、下河辺荘の古河(こが)(茨城県古河市)には、頼政の遺骨が分骨され、古河城内の頼政曲輪(くるわ)に頼政神社として祀られたという伝説がある。下河辺氏と源頼政の主従関係を示すものとして注目されよう。

2-8 古河城内頼政神社

源頼政は源頼光の孫仲政の子で、早くより朝廷に出仕し白河天皇に仕えた。保元(ほうげん)元年(一一五六)の保元の乱の際には、大半の源氏一族とは別に、後白河天皇方に属した。歌人としても有名であったが、官位の昇進は遅く、治承二年(一一七八)、七五歳の高齢で従三位・非参議となった。このように頼政は清和(せいわ)源氏ではありながら、皇家側の立場を貫いた人物である。その活動時期はまさしく白河~後白河上皇のときであり、鳥羽天皇の皇女八条院暲子は後白河天皇の皇子以仁王を猶子(養子)として庇護した。頼政と以仁王、そして八条院暲子の関係からすると、下河辺荘は開発領主であった下河辺行義が、院の中枢に近侍していた源頼政の家人となり、頼政を介して八条院領の一つになったのではないだろうか。「百間史料」によれば、源頼政の室菖蒲(あやめ)前は、西光院の阿弥陀仏を深く信仰し、阿弥陀堂を再興したという伝承もある。明確なことはいえないが、もともと同族が開発領主である太田荘についても、国衙領を裂き割る形で荘園を形成し、同じようなルートで八条院領になったとも考えられるのである。