朝廷では、後醍醐(ごだいご)天皇みずからが倒幕を計画していた。正中元年(一三二四)の正中(しょうちゅう)の変、元弘(げんこう)元年(一三三一)年の元弘の変は失敗に終わり、天皇は隠岐(おき)島に流されたが、畿内の武士を中心に倒幕の機運が高まり、河内(かわち)の楠木正成らが挙兵し、天皇は元弘三年に隠岐を脱出した。幕府は、足利高氏(後の尊氏)を派遣したが、高氏は途中で幕府に反旗を翻し、幕府の出先機関である京都の六波羅探題(ろくはらたんだい)を攻め、幕府軍を崩壊させた。これに呼応して、新田義貞が鎌倉を攻めたため、鎌倉幕府は滅亡した。

元弘三年鎌倉幕府の滅亡とともに京都に戻った後醍醐天皇は、新政を開始した。後醍醐天皇は、天皇による親政を理想とし、天皇にすべての権限を集中させる独裁政治を目指したが、家格を無視した人事により、貴族層の不満を買い、所領政策の失敗や恩賞の不満などから、武士の反発を招いた。北条氏を倒し、自ら将軍となることを目指していた足利尊氏も、後醍醐天皇の一連の政策に不満をもっていた。建武二年(一三三五)に、鎌倉でおこった鎌倉幕府最後の得宗北条高時遺児時行の反乱の鎮圧に向かった尊氏は、後醍醐天皇に反旗を翻し、南北朝の内乱が始まった。尊氏は、暦応(りゃくおう)元年(一三三八)に征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。

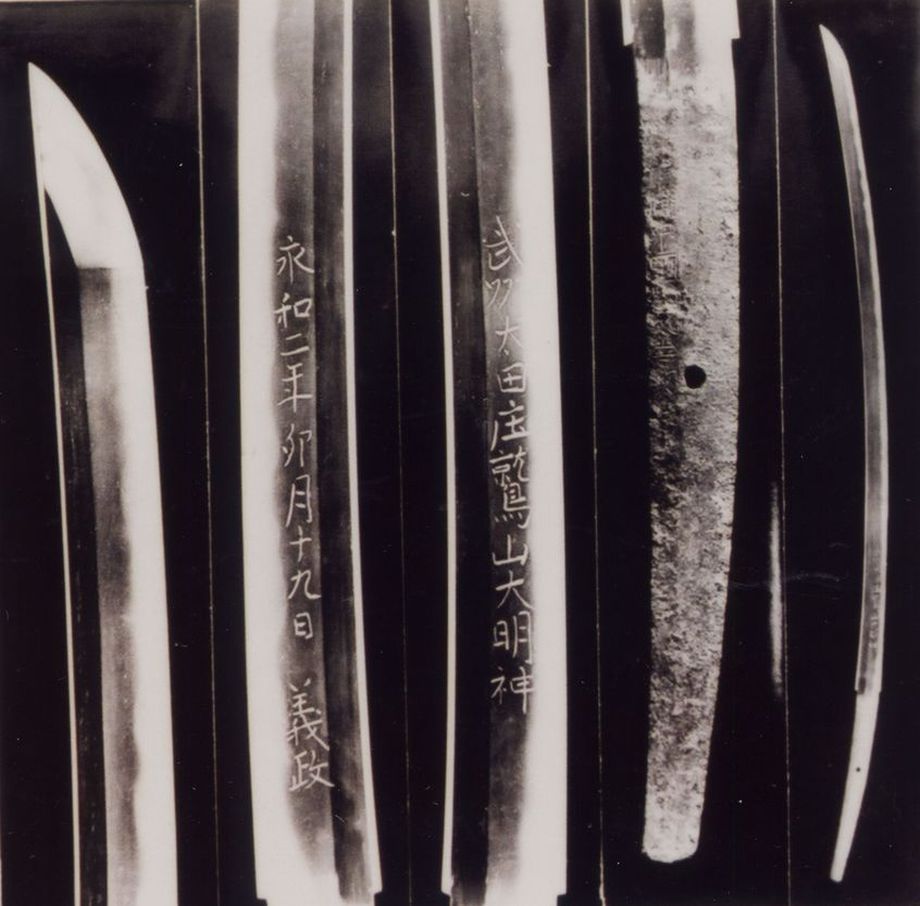

須賀郷を領有した小山氏は、北朝の足利尊氏のもとで南朝の新田義貞軍と戦い、建武二年に尊氏が、新田義貞を破った箱根竹ノ下合戦の戦功によって、小山常犬丸(朝氏)(とこいぬまる(ともうじ))に「由緒の地」である太田荘が与えられた(『梅松論(ばいしょうろん)』)。太田荘は、鎌倉時代に幕府の直轄領である関東御領(ごりょう)に編入され、後に、得宗家の所領になっていたと思われるが、太田荘の開発領主太田氏の子孫である小山氏にとって、太田荘は「由緒の地」であると認識されていたのであろう。これにより小山氏は、それまで領有していた須賀郷を含む太田荘を領有するようになった。文禄(ぶんろく)四年(一五九五)の鷲宮神社棟札(むなふだ)(鷲宮神社蔵)によると、小山義政は、応安(おうあん)五年(一三七二)に鷲宮神社の社殿を再興し、「中興開山」として位置づけられていることがわかる。さらに、義政は、永和(えいわ)二年(一三七六)には、「武州太田庄鷲山大明神 備中住人吉次 永和二年卯月十九日 義政」の銘の太刀(鷲宮神社蔵)を鷲宮神社に奉納しており、小山氏が太田荘総鎮守鷲宮神社を崇敬していたことがわかる。

2-28 鷲宮神社の太刀

(鷲宮神社所蔵 鷲宮町立郷土資料館提供)

なお、小山氏の所領は、本領の小山荘(栃木県小山市)と太田荘のほかにも、下総(しもうさ)国下河辺(しもこうべ)荘や、常陸国伊佐郡(茨城県下館市)・中郡荘(茨城県岩瀬町)、下野国中泉荘(栃木県栃木市・小山市・大平町・岩舟町・藤岡町)などとなり、強大な勢力を有するようになった。