その氏房の婚姻が、天正十三年七月に執り行われるが、その婚礼に先立って北条氏政は同年四月五日付で軍装の新たな整備・修復を命じた。雅楽助宛ての文書には、槍持ちの槍に金銀の箔を捺(お)すことと、雅楽助自身にも、前回の着到状のように装備を調え、壊れているものは修復し見苦しくないようにすることが厳しく命じられている。

文書の様式は竪紙で、印章は氏政が隠居後に各地で用いた「有効」の文字が刻まれた朱印である。氏房は、同年七月十日に江戸から岩付まで輿入れする夫人とその女房衆の次第(内訳)を太田備中守や宮城泰業・福嶋出羽守らに命じている。

なお、氏房の夫人については従来から氏資と氏政の妹長称院との間に誕生した「小少将」であるとされてきたが、小少将が嫁いだ相手は岩付太田家の家督相続という点からも、先に死去した源五郎(国増丸)であり、何よりも氏房夫人の輿入れが江戸城からということと、近年確認された岩付落城時の様子を伝えた資料には、岩付城内に籠城している人物として「氏政妹(長称院=太田氏資夫人)・其息女(小少将)・十郎妻女在 之候」と記していることから別人と考えられる。いずれにせよ、婚礼を済ませた氏房は、父氏政から事実上支城主として一人立ちしたことを岩付領の領民をはじめとして、対外的にもアピールしたことになった。

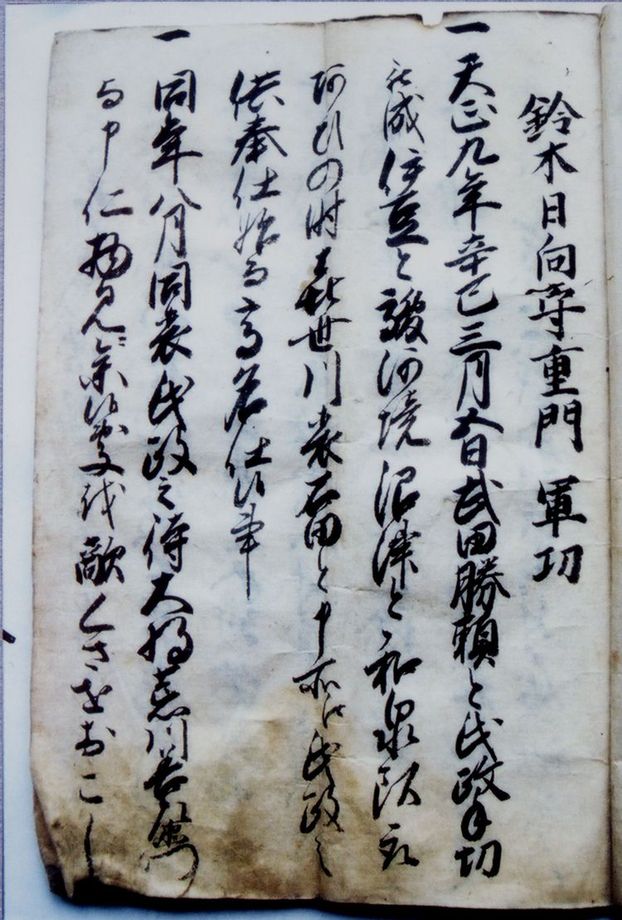

岩付城主となり、岩付領内の堤普請(道租土文書)や治安維持・城内掟(豊島宮城文書)などを次々と実施していった氏房は、当然の事ながら小田原本城からの出陣要請にも対応しなければならなかった。雅楽助も氏房に従い、各地を転戦していたようで、鈴木氏由緒書にも、天正九年以降に重門が参陣した主要な合戦とその勲功が記されている。

2-46 鈴木氏由緒書

(鈴木氏所蔵)