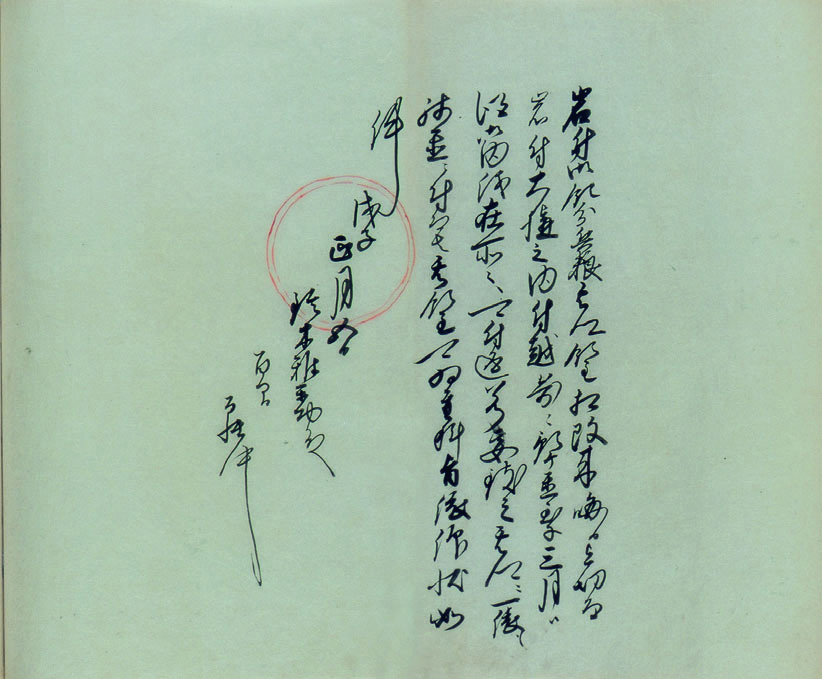

2-49 北条氏房印判状写

((独)国立公文書館所蔵 埼玉県立文書館提供)

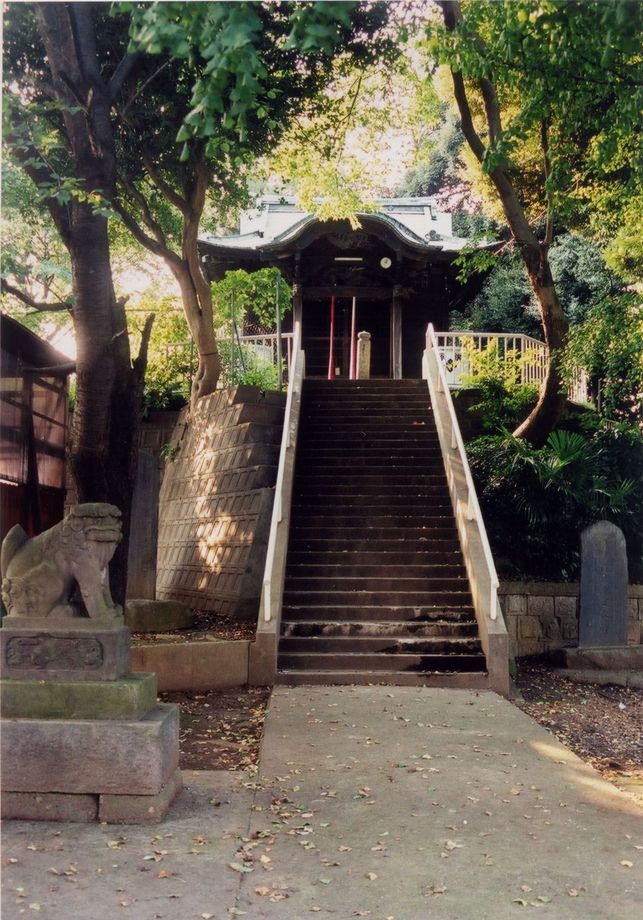

2-50 岩付城大構跡 (岩槻市本町愛宕神社)

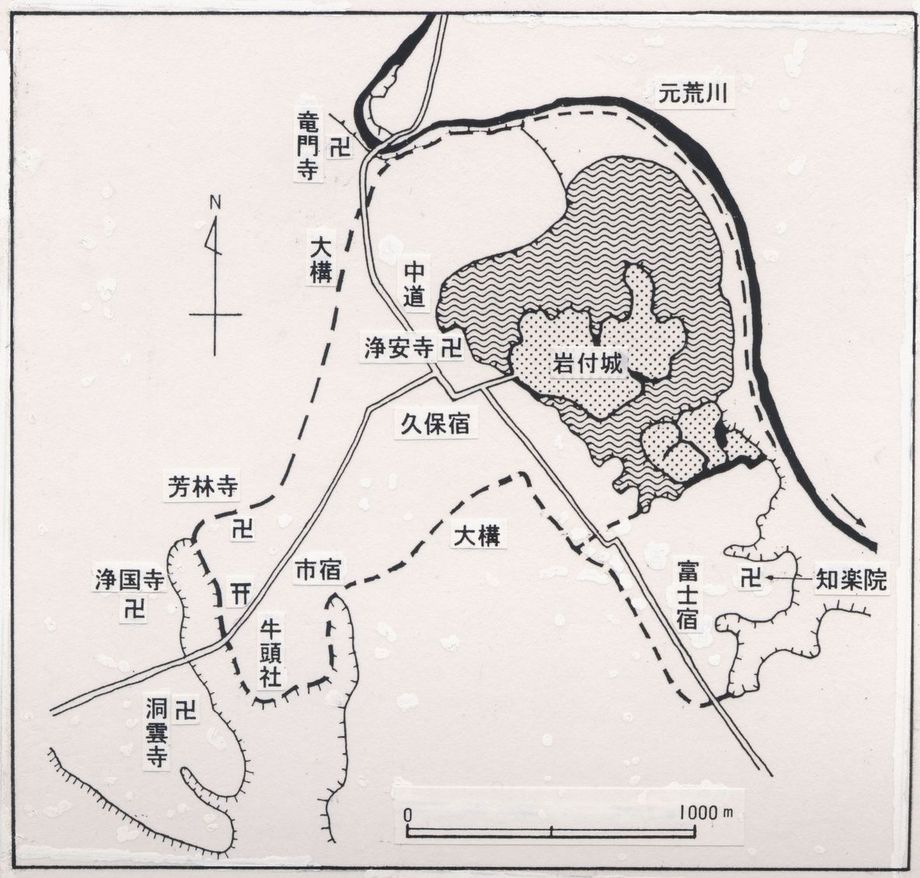

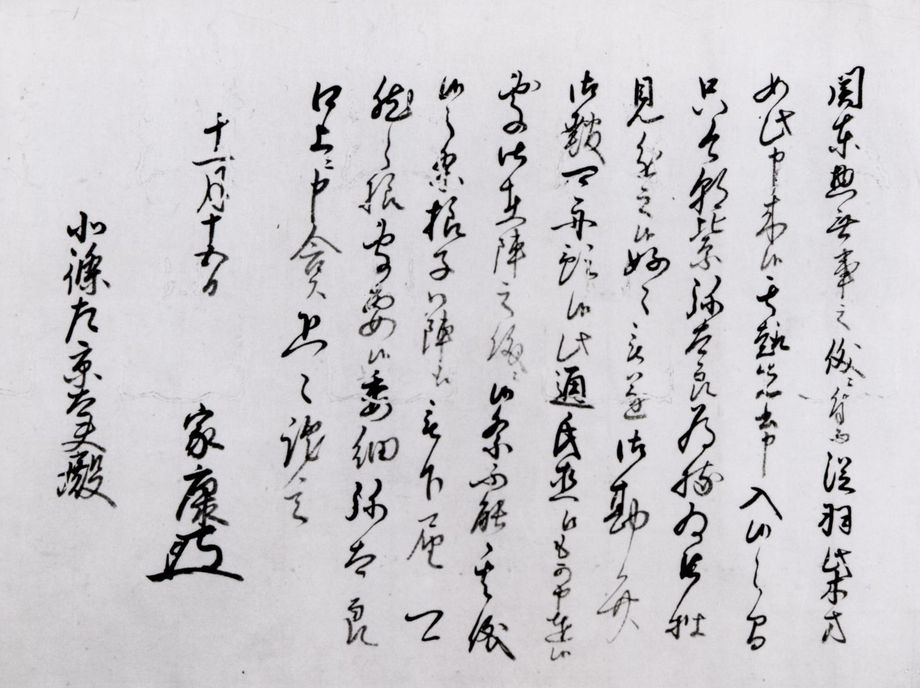

この臨戦体制の要因は、この前年に豊臣秀吉から出された「すべての私的な戦いについて、これを秀吉が征伐する」という内容の「関東奥両国惣無事令(かんとうおうりょうごくそうぶじれい)」がその原因とされている。秀吉は、全国統一を進める過程で、後北条氏にも服属を求めたが、当主氏直はこれを拒否し続けていた。この間、両者が一触即発の危機に至る場面が幾度となくあり、後北条氏は岩付城に先の「大構」を築くなど、秀吉との戦闘準備を着々と整えつつあった。そのような中で発せられた「関東奥両国惣無事令」は、明らかに関東の後北条氏を視野に入れたものであり、かくして、両者はまた一触即発状態に入り、岩付領内の百間郷もその緊張下にあったのである。

雅楽助はこの兵糧米納入に際して、農民からの取り立て検査役を命じられており、一俵たりとも郷内に残し置いた場合には領主の責任として雅楽助を厳しく咎(とが)めると申しつけられている。郷民の責任は領主が負うという形で、雅楽助自身もまた厳しい氏房の監視下に置かれていたのである。

2-51 岩付城周辺図 (『埼玉県史通史編Ⅱ中世』より転載)

2-52 関東惣無事令の内容を伝える徳川家康書状写

(持田氏所蔵 埼玉県立文書館提供)