構造は、下から基礎、塔身、笠、相輪の順に積み上げる。形式は、基礎、塔身、笠が方形で、笠の四隅に隅飾の突起をつけているのが大きな特徴である。塔身には、普通四方仏の種子または像容を刻んでいる。四方仏の種子は、密教系の四仏で金剛界四仏種子を表わしたものが多い。これは、宝篋印塔が、平安時代以降に発生したもので、密教の塔として使用されたためである。

宝篋印塔は、鎌倉時代後期以降に形式が関西と関東では異なり、関西形式、関東形式と称され区別されている。

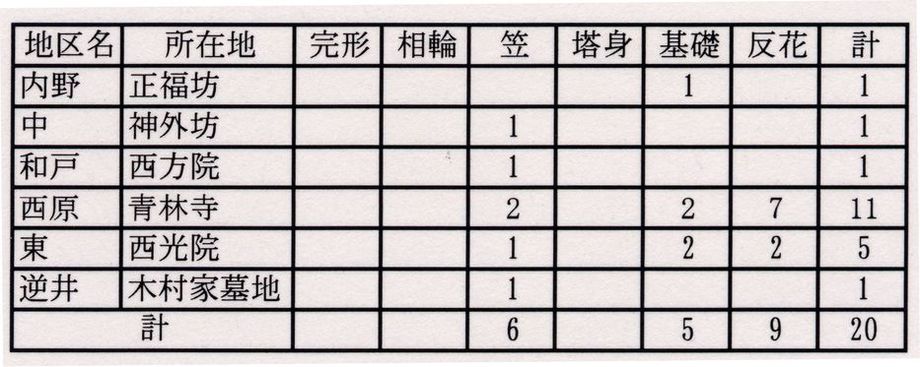

町内における宝篋印塔は、2-68のようになるが、造立年が分かるものは次のようになる。

①西光院 宝篋印塔基礎 「貞治(ていじ)丁未(一三六七)八月」

②正福坊 宝篋印塔基礎 「永正(えいしょう)九年(一五一二)三月五日」

③青林寺 宝篋印塔基礎 「応安(おうあん)五年(一三七二)五月十日」

2-67 宝篋印塔 (西光院所蔵)

西光院の①の宝篋印塔は、八百比丘尼(やおびくに)の墓石と称されており、人々の信仰を集めている。また、青林寺の宝篋印塔は、寺の近くから出土したものが集まって来たという。

2-68 宝篋印塔一覧