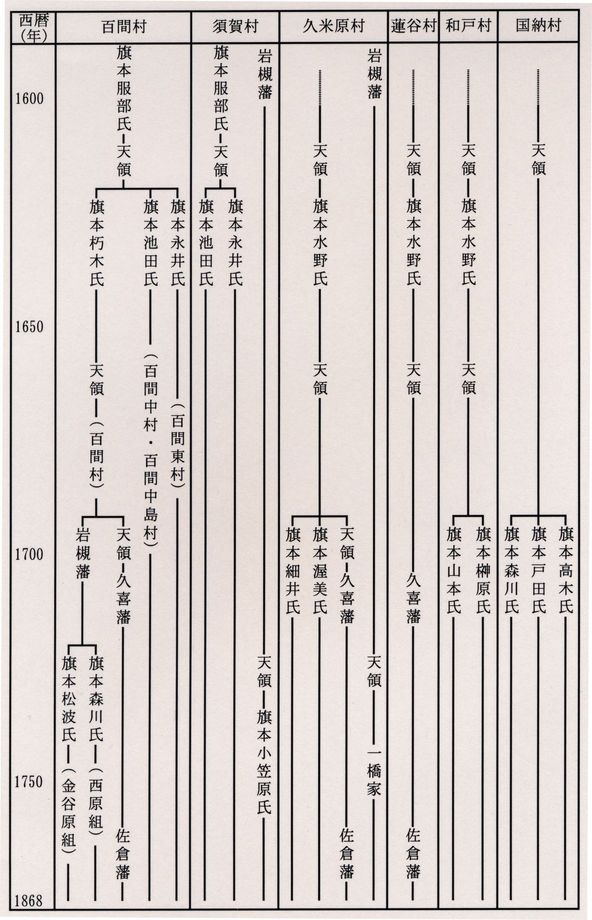

3-1 領主変遷図

政光(まさみつ)の子の政信(まさのぶ)は、慶長五年の関ヶ原の戦いに参陣して御使番を勤め、帰陣後に武蔵国臼井で五〇〇石の領地を充がわれている。慶長十九年の大阪夏の陣、元和元年の大阪冬の陣にも御使番を勤めている。同年、父の遺領のうち、三〇〇〇石を相続し、併せて三五〇〇石を知行した。その後、元和五年遠江国今切(静岡県浜名郡新居町)の関所番となり五〇〇石を加増され、采地も遠江国敷智郡(おちぐん)に移された。服部権大夫政光(はっとりごんだゆうまさみつ)の江戸屋敷は代官町にあり、当時の旗本は在地(陣屋)と江戸の両方に屋敷を持ち中世土豪のような在地性が強かった。

旗本服部家の当町での支配を知る文書は残されていない。しかし、平成十二年(二〇〇〇)二月、県道蓮田杉戸線の拡幅工事に先立つ試掘調査で、伝承地から堀跡が発見された。七月と同十三年三月には、本調査が実施され、堀や掘立柱建物跡、井戸等が確認されており、服部氏の屋敷と関係があると推定される。