朽木稙綱は、百間村のうち百間本村・百間西原組・百間金谷原組分を領有していたと推測できるが、領有期間を伝える資料は残されていない。『正保田園簿(しょうほうでんえんぼ)』の百間村の記載には、朽木民部少輔の名を見ることはできない。寛政重修諸家譜では寛永十六年九月四日に「新恩一万石をたまひ」とあり、このときに百間村分は幕府の直轄領になったものと思われる。

朽木稙綱は、元綱(もとつな)の三男であり、慶長十年(一六〇五)に近江国朽木(滋賀県朽木村)で生まれている。元和四年に十四歳で家光(いえみつ)に仕えており、家光が将軍になると重臣の一人として幕府を支えている。その後も加増が繰り返され、慶安二年(一六四九)には、常陸国(ひたちのくに)土浦城(茨城県土浦市)主となり、三万石を領する大名となっている。

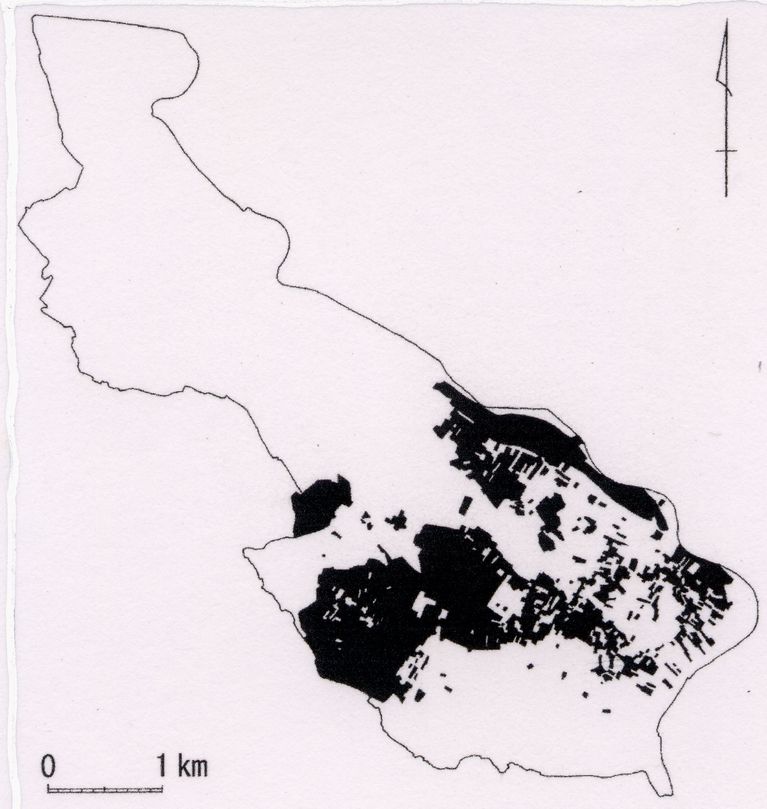

3-4 旗本朽木氏支配領域