天正十八年に徳川家康が関東へ入国すると、佐倉には三浦義次(みうらよしつぐ)が一万石で入封し、文禄元年(一五九二)には武田信吉(たけだのぶよし)が四万石で、慶長七年(一六〇二)には松平忠輝(まつだいらただてる)が五万石で入封し、翌八年に松平氏が移封すると天領になり、同十二年に小笠原吉次(おがさわらよしつぐ)が二万八〇〇〇石で入封すると、その後は譜代大名が藩主となっている。翌十三年には小笠原氏が常陸国笠間(茨城県笠間市)に移封となり、同十五年に下総国小見川(千葉県小見川町)から土井利勝(どいとしかつ)が三万四〇〇〇石で入封している。寛永十年に土井(どい)氏が下総国古河へ移封となったが、土井氏の領地は加増が繰り返され、一四万二〇〇〇石の領地を与えられていた。同年に石川忠総(いしかわただふさ)が豊後国日田(ぶんごのくにひた)(大分県日田市)から七万石で入封し、翌十一年には近江国膳所(おうみのくにぜぜ)(滋賀県大津市)へ移封となり、翌十二年には摂津国高槻(せっつのくにたかつき)(大阪府高槻市)から松平(まつだいら)(形原)家信(いえのぶ)が四万石で入封している。松平氏は同十七年に高槻へ移封となり、同十九年には信濃国松本(しなののくにまつもと)(長野県松本市)から堀田正盛(ほったまさもり)が一一万石で入封している。万治三年(一六六〇)に子の正信が改易となり、寛文元年に上野国(こうづけのくに)館林(群馬県館林市)から松平(まつだいら)(大給)乗久(のりひさ)が六万石で入封している。延宝六年(一六七八)に松平氏が肥前国唐津(ひぜんのくにからつ)(佐賀県唐津市)へ移封となると、唐津から大久保忠朝(おおくぼただとも)が八万三〇〇〇石で入封し、貞享三年に相模国小田原(さがみのくにおだわら)へ移封となると、武蔵国岩槻から戸田忠昌(とだただまさ)が六万一〇〇〇石で入封している。元禄十四年には戸田氏が越後高田(えちごたかだ)(新潟県上越市)へ移封となり、高田から稲葉正往が一〇万二〇〇〇石で入封し、享保八年には山城国淀(やましろのくによど)(京都府京都市)へ移封となっている。その後、淀から松平(大給)乗邑が六万石で入封し、延享三年に出羽国山形(山形県山形市)へ移封となり、山形から堀田正亮が一〇万石で入封している。その後は堀田氏の領地として廃藩をむかえている。

佐倉藩の歴代藩主は、老中を勤めたものが多く、八人を数え、そのうち三人が佐倉入封と同じ年に老中となっている。また、佐倉入封と前後して老中となっているものが二人おり、佐倉藩は老中の領地として位置付けられていたと思われる。

当町で佐倉藩になっている村は百間村、蓮谷村、久米原村の三か村である。『新編武蔵』によれば、百間村は宝暦三年に、蓮谷村は宝暦十三年に堀田相模守の領地となり、現在も三か村は堀田相模守の領地であると記載されている。『郡村誌』によれば、百間村は米津氏の転封に伴い、宝暦十三年に三一四石四斗一合八勺が堀田氏の領地となったとある。また、蓮谷村も米津氏から宝暦十三年に堀田氏の領地となったと記載されている。久米原村は堀田氏と旗本の領地が東粂原村分であると記載されており、百間村、蓮谷村、東粂原村の三か村が宝暦十三年から廃藩まで佐倉藩領であったことが分かる。

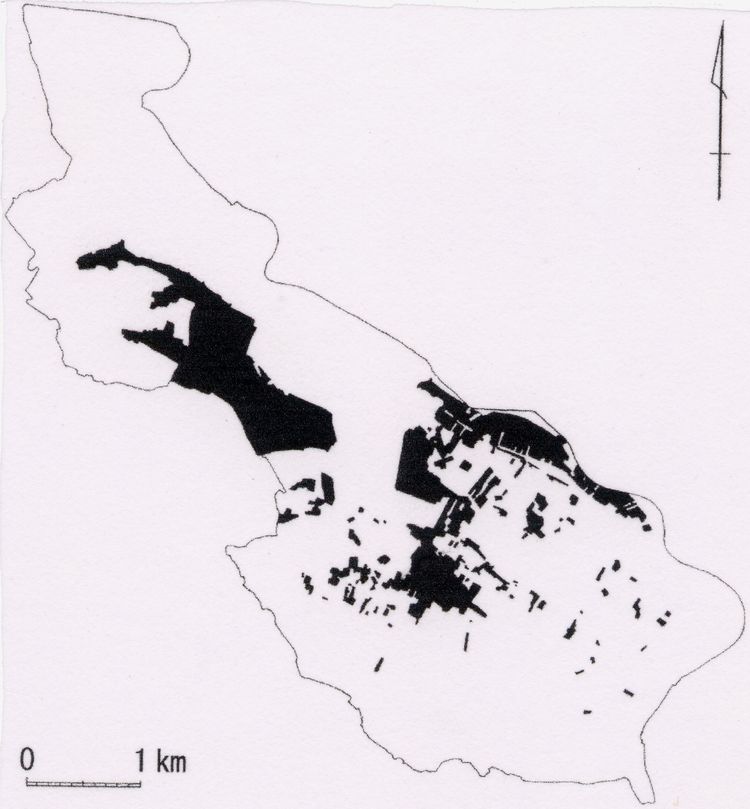

3-24 佐倉藩の領域 (東粂原村は他領含む)

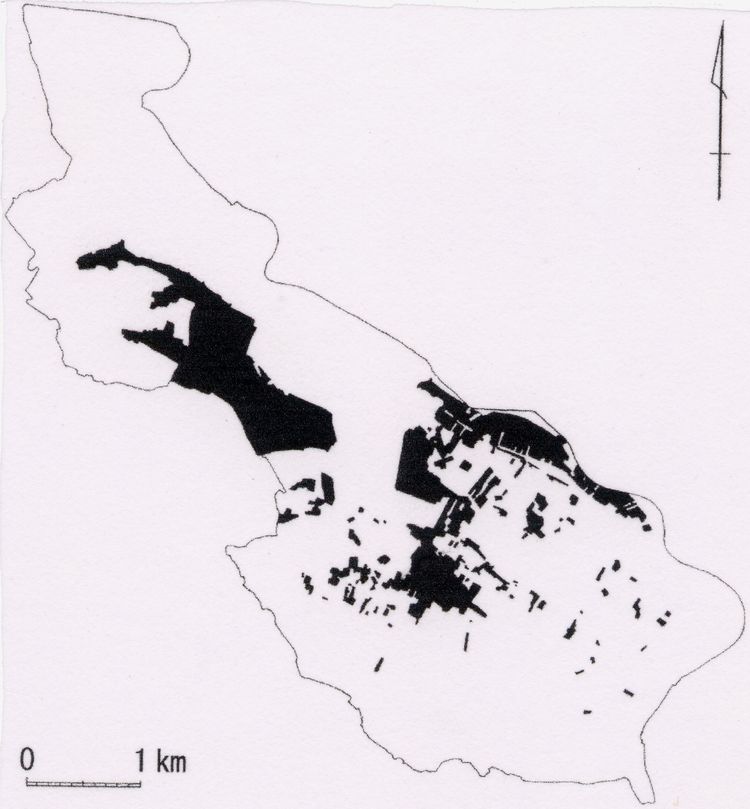

3-25 佐倉城跡

百間村には桜稲荷と呼ばれる社が立てられている。以前は百間五丁目にあったが、現在は百間四丁目へ移動している。桜稲荷は百間村の農民たちが佐倉藩領であったため、藩主を敬い、地域の神社として祀(まつ)ったと伝えている。