なぜこの年に行われたのかはわからないが、一つ言えることは新田開発に関わって実施されたのではないか、ということである。百間村や須賀村の古村と新田開発地を把握するための検地だったのではないか。というのは慶長末から元和年間にかけて、伊奈氏は古利根川や元荒川、中川(庄内古川)沿いの後背湿地、沼沢地の開発に着手しており、新田の村立てを積極的に行っていたからである。ただしそれらの新田は、中世以来の系譜を持たない全く新しい村であり、中世より続く百間村や須賀村とは異なっている。検地帳の表題に「須か村新田御検地水帳」(戸田家文書)とあることはヒントになるだろう。また、現行字名に残る「辰新田」は、辰年に開発された新田という意味であり、元和五年以前の辰年(慶長九年や元和二年)に開発された可能性が高い。

ところで、一般に豊臣秀吉による太閤検地や徳川氏による近世初期検地では、一地一作人の原則に基づき田畑・屋敷一筆ごとに耕作者・所持者を名請人として登録し、その名請人に年貢納入義務を負わせることが目的の一つだったといわれている。名請人は、中世には分家や家来、下人を含めた規模の大きな経営(地主手作り経営)を行っていた半農半武の地侍たちの名義にするのではなく、実際に耕地を耕している者の名前を登録した。彼らの家を経済的・身分的に自立させるためであった(小農民の自立)。領主にとってのメリットは、直接耕作者に年貢を請け負わせることによって、地侍(じざむらい)たちに中間マージンをとらせない点にあった。また、地侍たちを農民身分に確定した(兵農分離)ことも、近世の身分制確立の上で大きな意義がある。そして、耕地面積と等級から収穫高を見積もり、全国一律の石高表示を可能にしたことも大きい。全国一律の年貢・諸役賦課基準ができあがったのである。

しかし現実には地侍たちの勢力が未だ強く、領主がそうした政策基調をとれないこともあった。各地でみられる「○○分 ○○作」という名請人表記の分付記載は、耕地所持の権利を地侍たちに留保した政策的妥協の産物であった。

右のことを念頭に置いて、元和五年須賀村検地の名請人について考えてみよう。須賀村の検地帳には分付記載はみられず、田畑一~三町所持のものが、中心の階層を占めていた。そして、一町以上の名請人は屋敷持ちであった。こうしてみると、このときの検地で小農民の自立がなされたようにみえる。

しかし、一方で一人当たりの田畑平均所持面積は二町四反余と広く、武士的な名前を持つものも多く存在していた。江戸時代前期に幕府は一般農民の耕地所持基準を面積一町・持高一〇石と定めている(「分地制限令」ほか)ので、元和五年の須賀村の農民は平均で幕府基準より二・四倍近い田畑を所持している。また、元和五年の名請人数は寺院を除くと五四人だが、文政期の須賀村の家数は一二〇軒であり、これも倍以上の増加である(『新編武蔵風土記』)。須賀村の近世田畑の増加率から考えると、家数の自然増とするよりは、元和段階の検地帳の名請人と文政期の家とは性質が異なると考えた方が良さそうである。したがって、元和の検地帳の名請人は中世以来の系譜を引く地侍的な農民(土豪百姓)が中心であり、その耕地所持はむしろ中世末の須賀郷の状況を反映しているといえるのではないか。

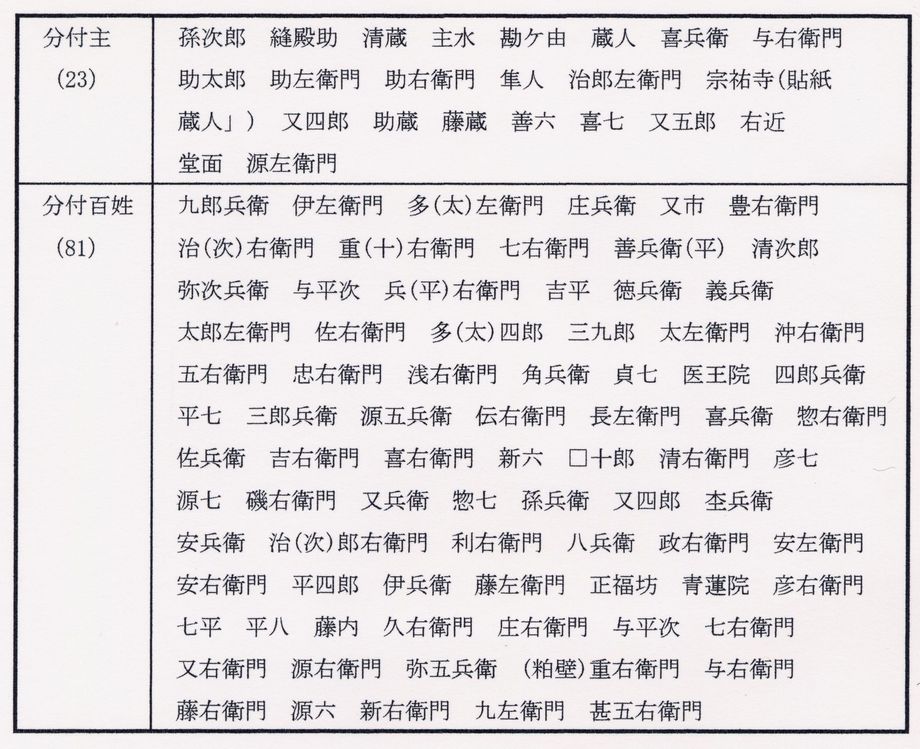

時代は下って享保十四年(一七二九)の「武州百間中島村水帳写百姓持高改帳」(岩崎家文書)は、百間中島村惣百姓の要求によって享保当時の実際の田畑・屋敷持ち主を記した帳簿である。その記載は「孫治郎分(まごじろうぶん)」と分付主(ぶんつけぬし)が記され、分付主の名寄の体裁を取りながら一筆ごとの現実の所持者を記している。分付主は「水帳」(検地帳)の名義であると推測される。いつの検地帳かが問題となるが、百間領全体の検地が確認されるのは元和五年と元禄十年(一六九七)である。享保に時期的に近い元禄の可能性もあるが、百間中島村では検地は行われていない。また、分付主には「勘ケ由」「右近」など元和の須賀村検地帳記載の名前もあり、元和期の百間村検地帳である可能性が高い。そうだとすれば、元和の百間領検地の一環であった須賀村名請人は土豪百姓たちであり、享保期にはその耕地を小農民が所持しており、彼らが土地台帳に登録されたといえよう。また、近世初期の複数村にまたがる土豪百姓の耕地所持の状況が確認できよう。

3-37 享保14年百間中島村名寄帳にみる分布主と分布百姓 (岩崎家文書)

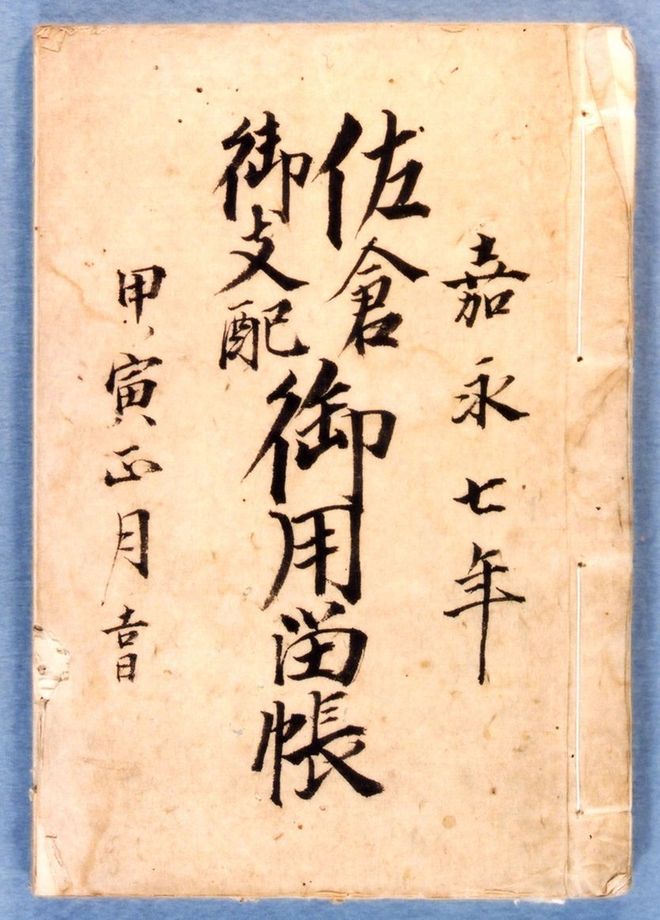

3-38 佐倉御支配御用留帳

(折原家文書)