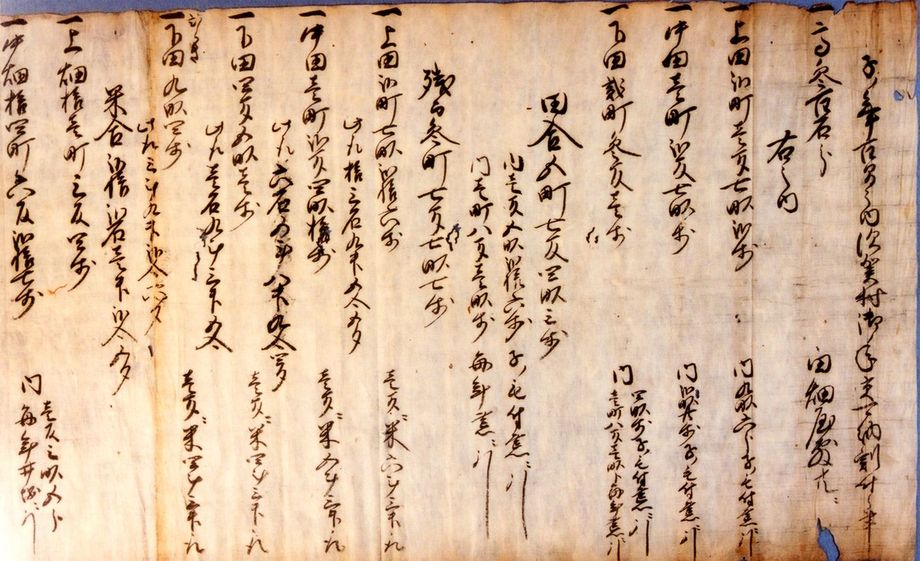

3-42 寛永13年子ノ年百間之内須賀村年貢可納割付之事 (戸田家文書)

主に田畑・屋敷に賦課される年貢を本年貢といい、本途物成(ほんとものなり)ともいった。これに対し時代が下るにつれさまざまな税目が課せられるようになった。小物成(こものなり)(雑税)、高掛物(たかがかりもの)(村高に応じた付加税)、運上(うんじょう)・冥加(みょうが)(営業税)などである。

年貢徴収法は、毎年米の収穫前に作柄を調査して年貢量を決定する検見取と、過去十数年間の収穫量の平均を基礎として毎年定額の年貢量を納入する定免の、大きく分けて二つの方法があった。ただし後者は、幕府の積極的な年貢増徴政策がとられた享保期以降導入された方法である。

年貢の賦課は、収穫前に役人が検見を行い、その結果によって十、十一月ごろ年貢割付状が村宛に発給される。それを基に、村の責任者である(つまり年貢納入の村側の責任者・請負人ともなる)名主が村民一軒ごとにに割り振り(年貢小割)、その後個々の農家は名主の家で納入し勘定をした(年貢勘定)。名主の家の庭で勘定したので、「年貢庭帳」という帳簿も作成された。集まった年貢を江戸の領主役所へ送ると、「年貢小手形」と呼ばれる仮受取書が名主へ発行され、完納されると年貢皆済目録が発給された。なお、年貢納入期限は十二月が普通だが、実際には後年へずれ込むこともあった。