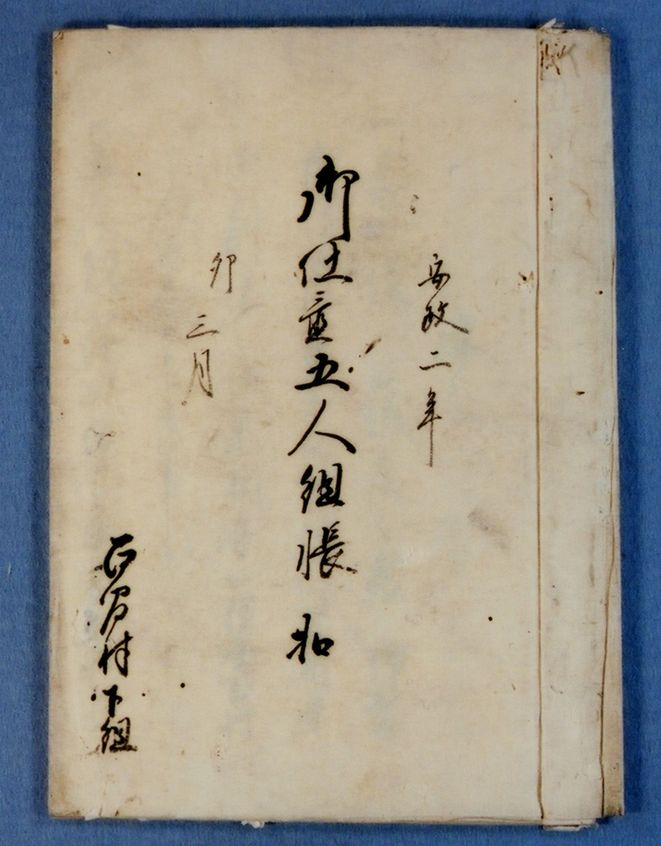

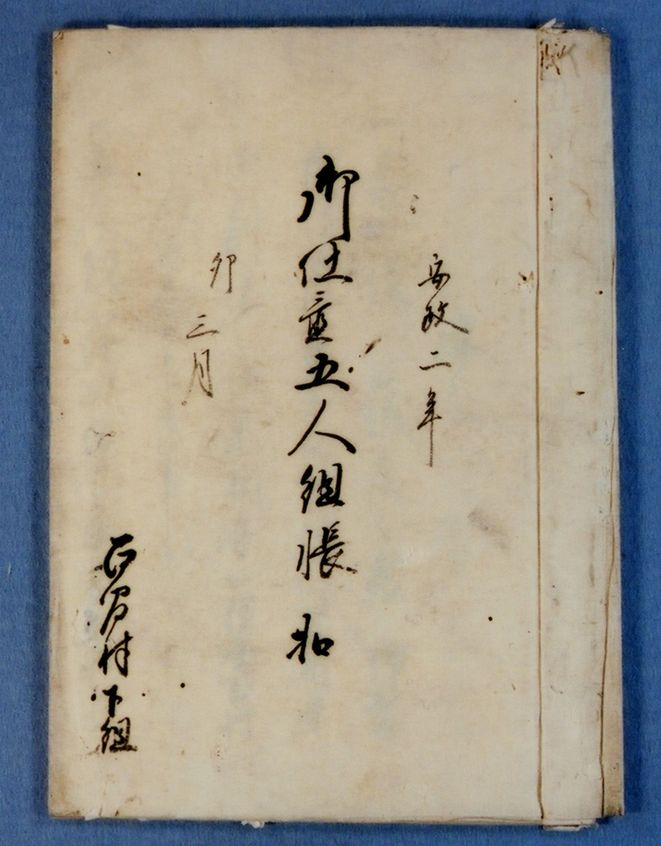

一方、日常的な規範を記したものに「五人組帳前書」がある。その条文は、例えば安政二年(一八五五)百間西原組の「御仕置五人組帳扣(ひかえ)」(新井家文書)では、①法令の遵守、②五人組の編成と連帯責任、③宗門(しゅうもん)改め、④五人組帳捺印の印鑑、⑤田畑売買の禁止・質入の規定、⑥家業第一、徒党の禁止、⑦衣類の規制、⑧祝儀・不祝儀の簡素化、⑨捨子の禁止、⑩鳥獣猟の規制、⑪捨馬の禁止、⑫新神仏の規制、⑬転入の規制、⑭分地の制限、⑮不審な死者や負傷者の届け出、⑯助郷の義務、⑰耕地の維持、⑱博奕(ばくち)・諸勝負の禁止、⑲年貢納入前の穀物売買禁止、の一九条が定められていた。条文に背くものは罰せられた。また、一年に四回、正月・五月・九月・十一月に村中大小百姓を参会させ、納得がいくように前書の条文を申し聞かせよ、という領主(旗本森川氏)の指示があり、その旨確かに承りましたという意味で村民たちが末尾に連印した。

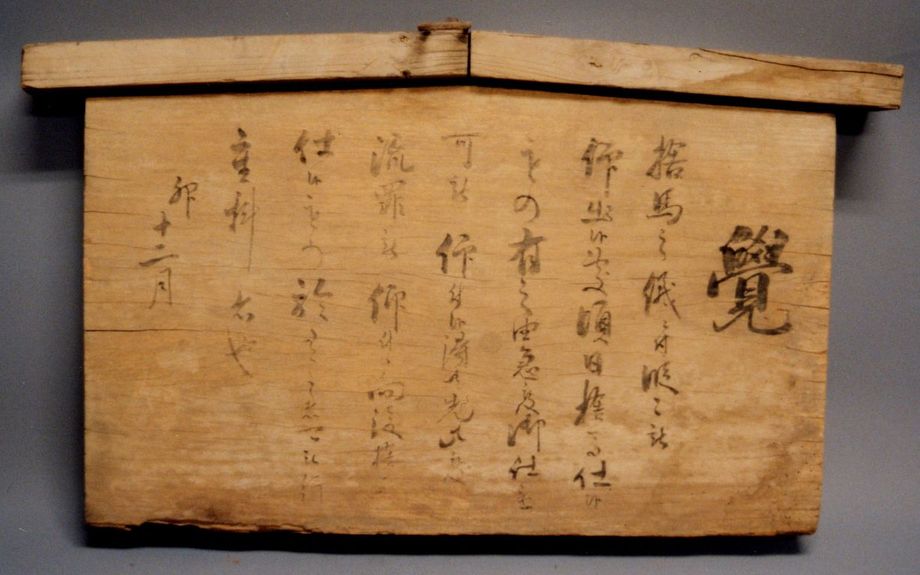

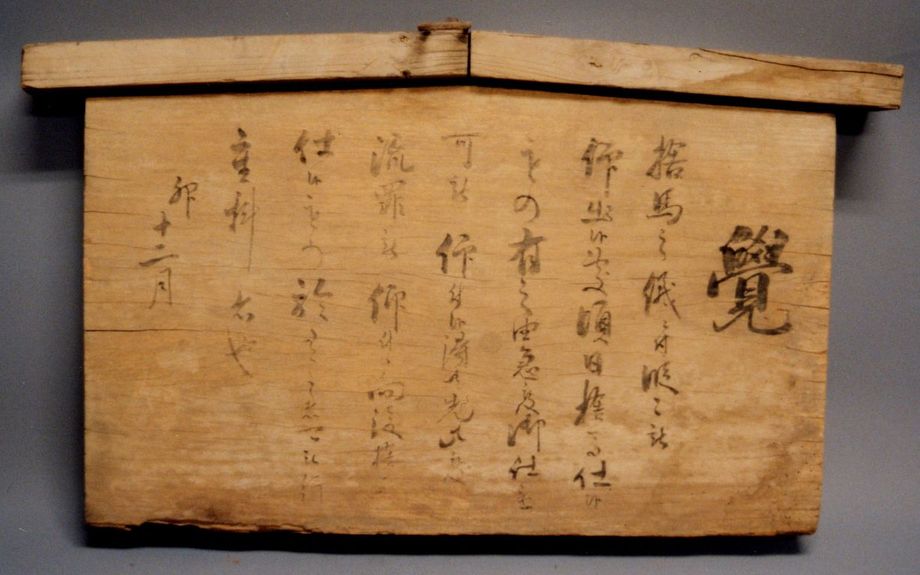

3-46 捨馬之儀高札 (岡安家文書)

五人組は、年貢納入などに連帯責任を負わせるためのもので、村方では最寄りの五軒を一組にして編成された。各組の代表を五人組頭、判頭といった。五人組頭は名主補佐役である村役人としての組頭とは異なるので、注意が必要である。「五人組帳前書」は、五人組の編成が書かれた「五人組帳」の冒頭に記された。

実際には、年貢未納や法令違反などで五人組全員を罰したという例は少ない。そうした場合、制度的な制裁よりもむしろ村の秩序を乱すものとして、村落内でその家と交際を絶つ帳外しやつき合いはぶきなどが行われた。領主による裁断や制度を利用する前に、村内で自治的に解決されることが多かったのである。

3-47 百間村下組の御仕置五人組帳控 (新井家文書)