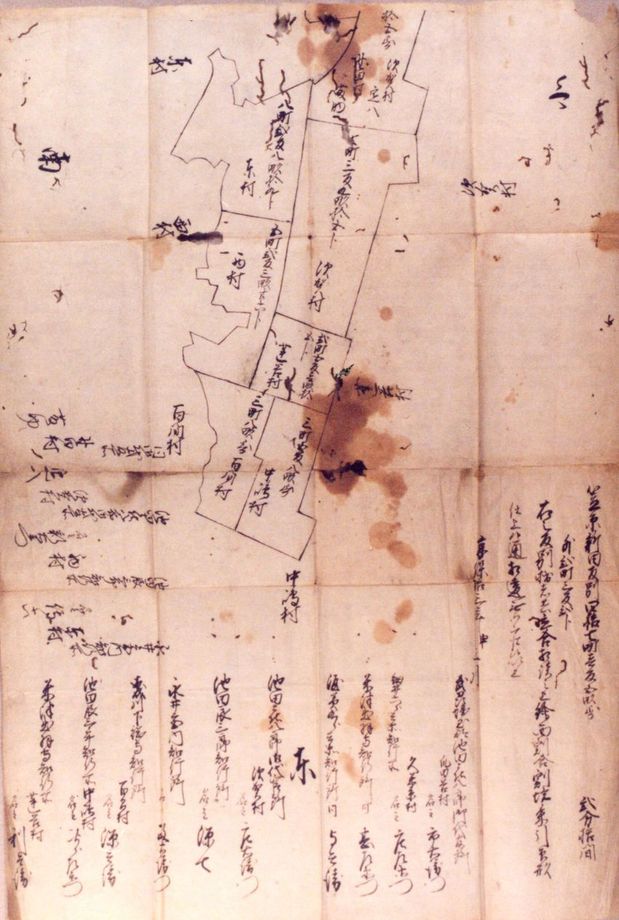

黒沼笠原沼代用水(中島用水)は、享保十三年に見沼代用水からの引入口として中島圦樋(いりひ)(菖蒲町)を造り、さらに、除堀堰枠(よけぼりせきわく)(久喜市)で黒沼代用水と笠原沼代用水に分岐している。笠原沼代用水は西粂原村鎌塚谷(かまつかや)で南北に分かれ、北側の中須用水は須賀村や蓮谷村・中島村の耕地を灌漑(かんがい)した。南側の百間用水は、野牛高岩落堀(やぎゅうたかいわおとしぼり)との交差点で上野田(かみのだ)伏越が、爪田ヶ谷落堀との交差点では爪田ヶ谷掛渡井が構築され、さらに、第六天堰(だいろくてんぜき)で内郷用水を分派し、百間東村(もんまひがしむら)や百間中村(もんまなかむら)・百間村の耕地を灌漑した。このように笠原沼代用水の開削により、笠原沼下流域の村々の用水源が確保された。

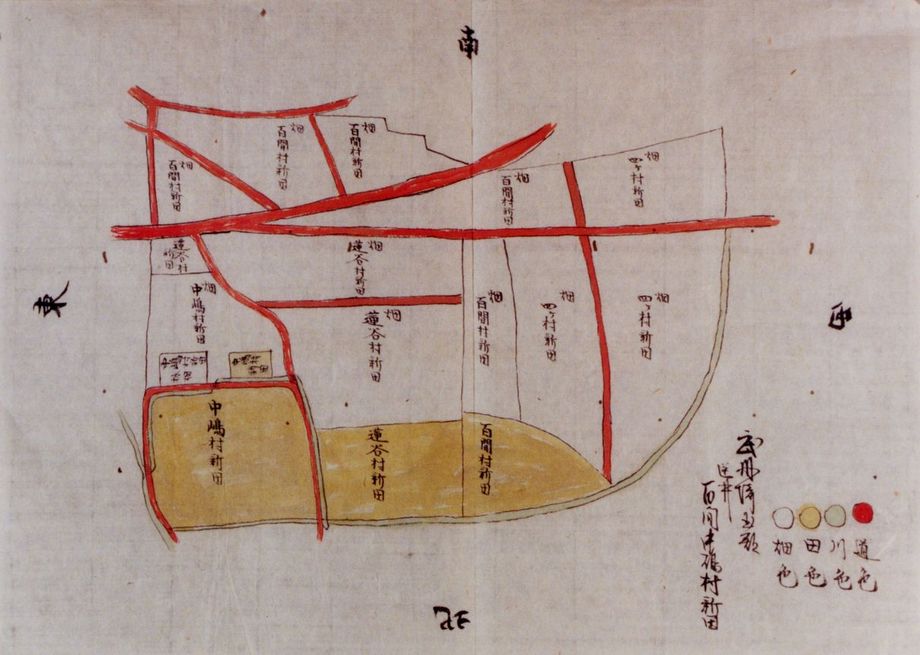

3-57 逆井新田絵図 (岩崎家文書)

沼の水を排水するために、沼の北へ水除堤を造り、笠原沼へ流れ込んでいた爪田ヶ谷落堀や野牛高岩落堀を下流の姫宮落堀(ひめみやおとしぼり)につなげた。この排水路が笠原付廻堀で、排水は古利根川に排水した。一方、沼の南側でも水除堤を造り、沼に流れ込んでいた逆井新田落堀(さかさいしんでんおとしぼり)を沼下へ導いた。このように上流からの排水の侵入を防ぎ、さらに沼の水を抜くため中水道を、その下流に笠原沼落堀を掘り、姫宮落堀に接続させた。しかし、姫宮落堀との合流地点で水が溢れてしまったため、享保十四年に新堀を造って直接古利根川に排水した。

これにより、笠原沼は開発が可能となり、百間西原組、百間西村、百間東村、百間中島村、蓮谷村、須賀村、爪田ヶ谷村、久米原村、須賀村定八(じょうはち)、下野田村藤助(とうすけ)の八村と二人により、新田開発が始まった。笠原沼付近は、窪地であったため、串歯状に堀を掘り、その土をかさ上げすることで水田にしている。こうして、沼は一九二石余りの笠原沼新田として生まれ変わった。

3-58 笠原沼新田割境絵図 (戸田家文書)