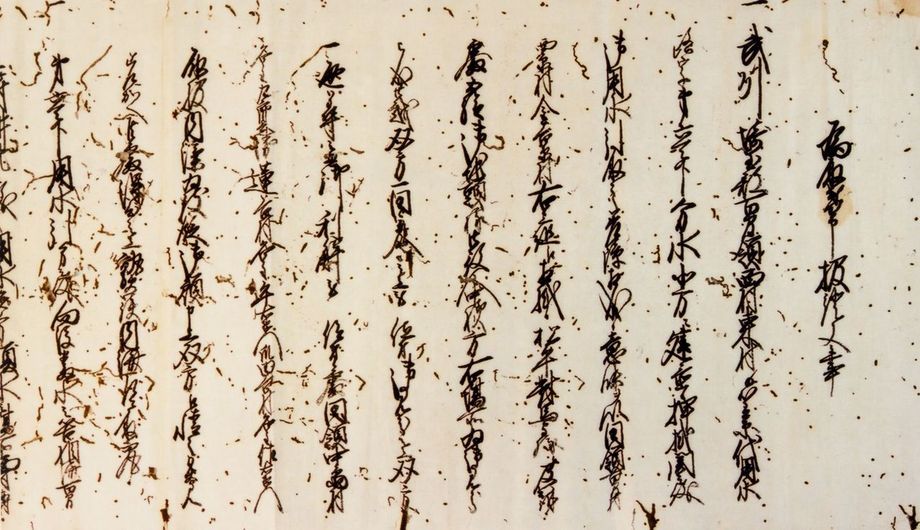

寛延三年(一七五〇)六月、笠原沼用水組合の村々は野牛村・高岩村の堰枠の取り扱いを取り決めている(折原家文書)。宝暦十二年(一七六二)には、百間村古田の住民が京塚橋で用水堀を切り崩し、笠原沼新田に溢れた水を流し込み、争いになっている(白岡町渋谷家文書)。明和五年(一七六八)には、笠原沼中落堀と逆井新田落の管理の問題で訴訟が起こり、四か村(須賀・久米原・爪田谷・下野田)と七か村(百間三組・西・東・蓮谷・中島)でそれぞれの持ち場を取り決めている(加藤家文書)。さらに同八年には西・東村と百間村三組との間で、笠原用水路第六天分水北側に堰を造った事により争いが起こったため、堰の取り扱いを取り決めている(折原家文書)。文化六年(一八〇九)には西粂原分水堰をめぐり蓮谷・須賀・中島村などと西粂原村とで争いが起こり、同九年二月に取り扱いを取り決めている(大高家文書)。文政十二年(一八二九)には笠原沼蓮谷・須賀・久米原・下野田・中島村新田と百間村三組が第六天下筵堰(しもむしろぜき)の件で水争いが起こるが内済している(戸田家文書)。

3-68 明和8年第六天分水扱証文 (折原家文書)

これらの争いは、水の管理をめぐるものが中心であるが、その原因を見ると構造物が原因であるものが多い。江戸時代の堰や樋などは木製であり、長くて三〇年、短いものでは数年しか使用できなかった。新たに構造物を作ることにより水の流れが以前と変化してしまうことも度々あり、今まで流れていた水が滞(とどこお)ったり、用水が不足してしまうことがしばしばあったため争いとなり、新しい取り決めが必要となったのである。また、水路ごとに利用する村々で組合を作って管理することにより、用悪水の模様替えの度に組合の編成替えが行われ、村々に混乱を招いて争いが起こった。これらの問題を解決するため、文政十二年に騎西領はすべて見沼代用水掛りの取り扱いとなり、一組合に統一され、細部にわたる取り決めが成されている。

3-69 笠原沼落堀の堰跡

3-70 昭和40年代の笠原沼の掘上田

笠原沼代用水の構造物の修復状況は、中島村地内堰枠が天保六年(一八三五)、安政三年(一八五六)の伏せ替えが確認できる。上野田村地内伏越掛渡井は、弘化三年(一八四六)五月、嘉永六年(一八五三)三月、安政六年、慶応三年(一八六七)三月の伏せ替えが確認できる。このほか、逆井新田悪水吐伏越圦樋が天明七年(一七八七)に、小沼耕地用水掛渡井が天保八年に、百間村地内の水除堤用悪水圦樋が弘化四年一月に、西粂原地内圦樋が慶応二年四月に、原村地内と野牛村・下早見地内圦樋が慶応三年三月に修復している。また、天明六年には第六天埋樋の普請を、文政元年には悪水伏越樋の普請を弘化三年九月には笠原用水堰枠の普請を、嘉永五年十月には笠原沼用水路の伏せ替えを願い出ている。延享二年(一七四五)には、笠原沼新田の囲堤が壊れ、水が漏れたため、須賀村から人足を差し出している。

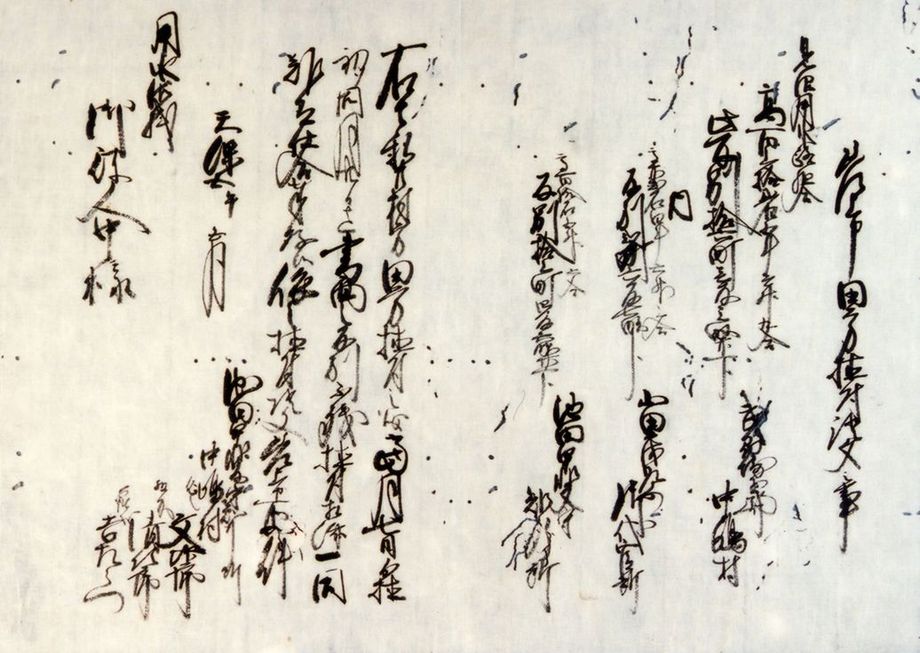

用水を利用するときは、幕府の用水掛に証文を提出している。田植えの時に水を引くために提出した田畑植付証文を見ると、田植えの期間、植え付けの面積、領主名などが記されている。天保五年五月の中島村の「差上申田方植付證文(さしあげもうすたかたうえつけしょうもん)」(岩崎家文書)を見ると、見沼用水路組合の石高一三二石五斗一升九合、面積一六町一反三畝二一歩が旧暦の五月七日から二十日の間に田植えをすることが記されている。また、山田茂左衛門(やまだもざえもん)御代官所分が石高二二石四斗六升三合、面積二町六反七畝歩、池田甲斐守(いけだかいのかみ)知行所分が石高一一〇石五升六合、面積一三町四反六畝二一歩であり、村役人の連名で、用水御掛御役人に提出していることが分かる。

3-71 天保5年田方植付証文 (岩崎家文書)