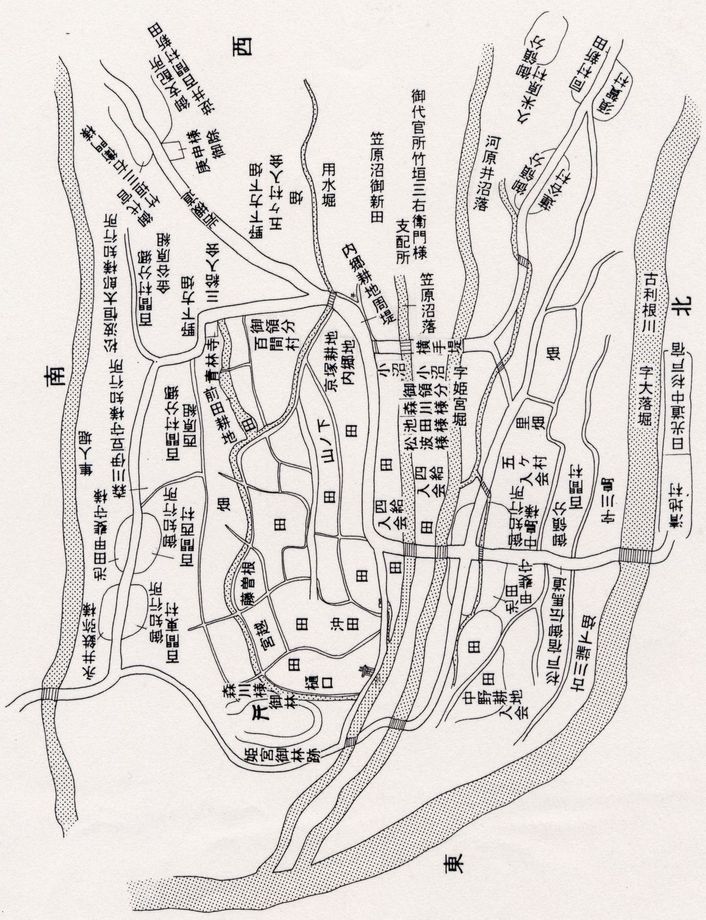

まず、3-75の百間村絵図(折原家文書)である。道と橋を中心にトレースしたのが3-76である。当時の絵図は、必ずしも北を天としていたわけではなく、村のかたちに応じてさまざまな方位が天となった。また、色分けは実際の色に近い色が多く用いられたが、道は幕府作成の国絵図の影響から朱色で描かれた。

3-75 百間村絵図 (折原家文書No.3489)

3-76 百間村絵図 (略図)

この絵図では、凡例をみると田は灰、畑は無色、道は朱、水は緑、他村は黄と五色に色分けされている。古利根川の微高地(自然堤防)や南方の台地上には畑が広がり、姫宮堀、笠原沼堀と台地縁りを流れる内郷用水路の間の低地は、田となっている様子がうかがえる。また微高地や台地上には、家の形を簡略化した記号で集落の様子が描かれている。東方の鳥居と森は姫宮神社である。「野下方下畑、五ケ村入会」「小沼、御領分・森川様・池田様・松波様(もりかわさま・いけださま・まつなみさま) 四給入会」などの記載から推測すると、この村絵図は、百間村内の村や組相互の入会と、各村・組の領主についての情報が作成の主題であったようである。

道は、この絵図では朱で描かれている。当時の道が、村内の諸集落、耕地そして村外の村や宿場、街道へと続いていることが理解できる。「内郷耕地囲堤」「横手堤」など、堤上に道があったことも確認できる。描かれた道の太さは、実際の道幅の大小とともに、その道の機能をも示しているようである。すなわち、村内の主要な往還であったと思われる「岩槻道」「杉戸宿御伝馬道」は最も太く描かれ、次いで村内の諸集落を結ぶ道や蓮谷村や須賀村など、他村へ至る道が続く。日常の農作業で使う田畑へ続く耕作道は、細く描かれている。用水を渡る橋は、道と描き分けられている。細かい横線が数本はいる橋は土橋、縦に線が二~三本入る橋は石橋であろう。

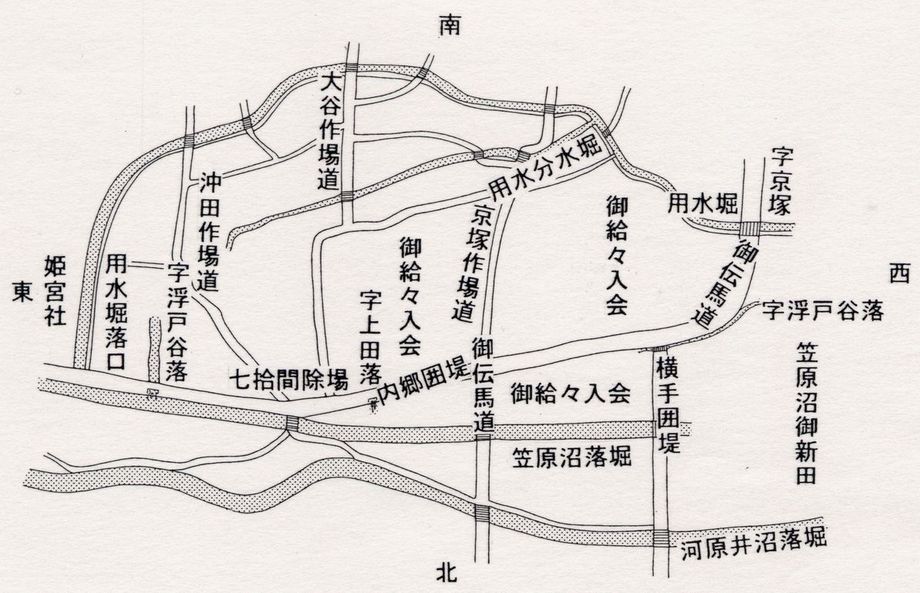

もう一つ、3-77の百間村絵図(折原家文書)をみてみよう。こちらは百間村のうち姫宮落~内郷用水堀間の低地部・水田部を中心に描いた絵図である。「御給々入会」などと記されていることから、やはり領主入会(相給)の関係で作成されたと考えられる。

この絵図では、「御伝馬道」や「内郷囲堤」「横手囲堤」のほかに、耕地小字名を記した「京塚作場道」「大谷作場道」「沖田作場道」などの作場道が描かれていることに注目したい。これらは前の絵図では最も細く描かれていた耕作道、野良道であり、百間村の農民たちが日常使った道の名を伝える点で貴重である。

3-77 百間村絵図 (折原家文書No.4727)

3-78 百間村絵図 (略図)