慶応二年(一八六六)百間東村内の内野(うちの)株で橋の架け替えがなされた。「株」とは、近世では地位や身分・格式、権利の意味で使われることが多いが、埼玉東部では村内の小集落と耕地のことを指す場合が多い。村の中の組と同義であった。恐らく新田開発などで、その耕地に対する開発者の権利からその意味が転じたと思われる。内野は現宮東の古利根川沿いの場所である。

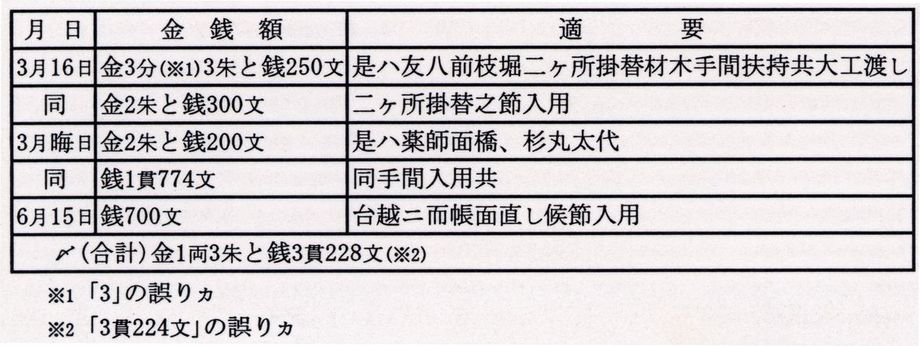

このときの費用を記した帳簿が残っている(「内野橋掛替覚様」新井家文書)。3-85は、その費用を一覧にしたものである。架け替えられたのは友八(ともはち)所持の土地の前枝堀二か所と薬師面橋であった。恐らく田の横の小道に架かる橋だったのではないか。費用の内訳は、材木代、大工の手間賃などで、普請費用を書いた帳面を直す費用も書き上げられている。このときの費用合計金一両三朱と銭三貫二二八文は、その後内野株の農民に割り振られたのだろう。

3-85 慶応2年百間村内野株の橋普請費用 (新井家文書)