3-94 西粂原付近の日光御成道

天保十三年二月、家慶は翌年の日光社参を内外に公表した。前年正月に大御所家斉(いえなり)が没し、ようやく将軍親政を始めた家慶が、事実上の代替わりと、内憂外患を抱える不安な世情の中、将軍権威の再構築を図ったものであった。当時、老中水野忠邦(みずのただくに)による天保の改革の最中であり、大御所時代に緩んだ幕府政治を立て直していた最中でもあった。当然社参計画は忠邦のイニシアチブによるものと考えられる。改革による倹約令が出された中であったので、参詣の供奉者は享保、安永期の三分の一に抑えられた。それでも一四~一五万人が動員されたという。

寺社奉行松平伊賀守忠優ら九人が社参のことを司り、三月には幕府勘定方の役人が社参道中にある道や橋の視察を命じられた。実施一年前に当たる四月に家慶は社参時の武器や従士、衣服のことを定めた。一年以上かけて、日光東照宮の修復など入念な準備がなされた。社参一か月前には、道中沿道の諸大名に、悪党の取り締まりが命じられた。

関八州の村々に対しては、正人馬徴発つまり実際に村々から人足や馬を差し出す方式が改められ、すべて請負人を通じて手配されるようになった。村々にはその代金を上納させた。

社参が決定した翌月の天保十三年三月、宿泊地となる岩槻・古河・宇都宮の三城やそのほかの整備・準備のため、竹木や諸品が数多く使用されるので、それに便乗して賃金や物価を値上げしないよう命じた触が、道筋の在町へ伝えられた。町域の村々は沿道・近隣にあたるため、地頭役所から百間中村、同中島村、同須賀村三か村へこの触が伝達された(「(日光社参に際し諸品値上禁止触書ニ付書状)」岩崎家文書)。社参直前の天保十四年三月には、翌四月上旬に三か村取締のために掛かりの役人が出張し廻村するので、それまでに道中筋から見通せる場所などは見苦しい所がないように取りはからうべきこと、出役以前は諸事については島村新右衛門に相談し、最寄り村々の様子を聞きながら落ち度の無いようにしておくことなどを地頭役所から三か村に伝えた(「(日光社参取締リニ付書状)」岩崎家文書)。

一方で蒔(ま)き砂など道筋の実際の整備や清掃も徐々に進んでいった。百間村では国納村地内の御成道へ砂置人足を差し出している。その賃銭として天保十四年に永一貫五〇〇文の下付があり、差出人足たちへ持高一石につき一一文で割り渡した(「日光御成道筋国納村地内砂置賃割渡帳」新井家文書)。また、御成道に架かる和戸橋の左右取除掃除が、騎西領古利根川大落堀組合の費用負担で行われ、和戸村が金二両二分で請け負って掃除した。なお、このときは、組合惣代による費用徴収で不正事件がおこっている(「大落堀年番不正に付訴状」久喜市茂木家文書)。

四月十三日、家慶は午前六時江戸城を出た。飛鳥山(あすかやま)(東京都北区)で休息し荒川の新橋を渡り川口錫杖寺(かわぐちしゃくじょうじ)で昼食(川口市)、小淵(おぶち)(鳩ヶ谷(はとがや)市)、戸塚村(とつかむら)延寿院(川口市)、辻村(つじむら)(鳩ヶ谷市)、膝子(ひざこ)光徳寺(さいたま市)で休憩し、岩槻へ入城した。翌十四日は午前六時に岩槻城を出て、慈恩寺村(じおんじむら)、鹿室村宝国寺(以上岩槻市)で小休したあと、「夫より 御歩行ニ而鷲宮社地 御小休ニ而御小用 有之、御丸弁当御用立少々御猶予有之、夫より御駕寵ニ被為 召九時前幸手 御昼休」、幸手聖福寺で昼食をとった(「日光 御参詣十七日御次第并御道中一条」埼玉県立文書館稲生家文書)。宝国寺から家慶は歩いて久米原の鷲宮神社へ向かい、御小用(小便)をたし、軽食もとった。聖福寺昼休後は関屋の岡で休んで利根川房川の渡しに架けられた舟橋を渡り、古河城へ入った。十五日は宇都宮城泊、十六日日光山へ到着した。十七日祭礼が行われ、十八日下山、宇都宮泊、十九日古河泊の後、二十日は中田(茨城県古河市)で休憩、往路同様栗橋(栗橋町)の舟橋を渡り、幸手聖福寺で昼食し、上高野村から家慶は乗馬、「国納村ニ而御下馬、夫 御歩行西久米(「原」脱)村御小休ニ而御小用有之」、表慈恩寺で再び小休後、岩槻城に入り、翌日江戸城へ帰城した。以上は将軍の動静であるが、行列そのものは前日昼ごろから出発し、最後尾は翌日夜更けまでかかって通行したという。沿道には一目行列を見ようとした数万人の人々が押し寄せたという。群衆には地面への敷物は許されず、直に路上に居座って見物した。この将軍社参に当たり、道中筋の長寿・長命・困窮(こんきゅう)・孝心・奇特(きとく)など、高齢者・弱者や善行者へ対し将軍からのお救い(施し)が下付された。将軍の威信・威徳を示したものだが、このとき西粂原村七三歳の百姓藤兵衛(とうべえ)は、困窮を理由に銀五枚の施しを受けた。

3-95 将軍が小休止した西粂原鷲宮神社

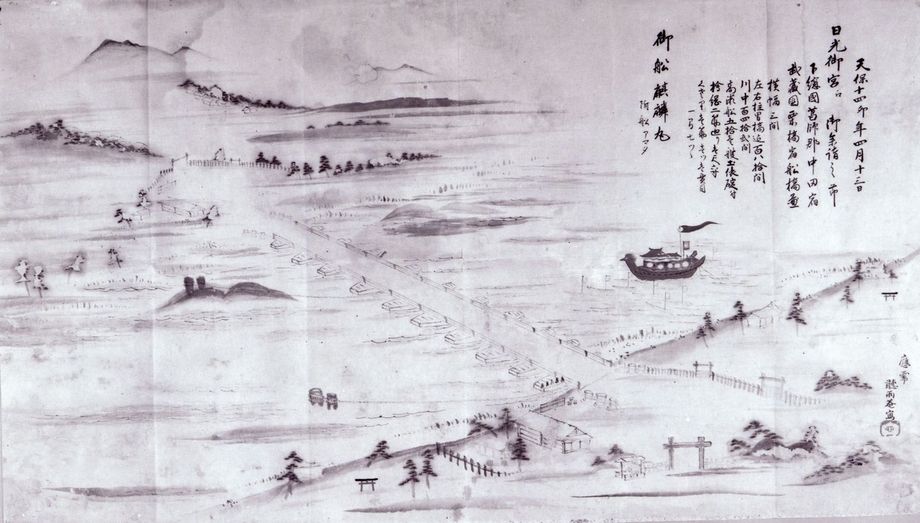

3-96 天保14年舟橋図 (埼玉県立博物館所蔵)

なお、このときの社参には不二道の信者たちが、参詣の人馬へ沓(くつ)や草履、糠、大豆などを献納したが、百間村や西粂原、東粂原、和戸村の中にも献納者がいた。