町域の村方は杉戸宿をはじめ幸手宿・粕壁宿などの助郷村に指定されていた。各村の村高に応じて各宿場へ人馬を差し出すのである。寛文八年(一六六八)、幕府は東海道・中山道各宿の定助郷・大助郷を定めたが、日光道中に正式に助郷村々が指定されたのは、元禄九年(一六九六)のことであった。それ以前は、日光道中では時々に応じて代官伊奈(いな)氏支配の村々が助郷人馬の徴発に応じていた。

元禄九年、須賀村(勤高八三一石)、久米原村(同三九四石)、西原(西粂原)村(同四二三石)、百間西村(同三八四石)、道仏村(同三一六石)、百間村(同一〇三四石)などの村々は、杉戸宿大助郷村二一か村のうちとして、助郷村に指定された(「日光海道杉戸町助郷帳(にっこうかいどうすぎとまちすけごうちょう)」蛭間家文書(ひるまけもんじょ))。享保八年「杉戸町助郷帳(すぎとまちすけごうちょう)」(杉戸町長瀬家文書(ながせけもんじょ))では、蓮谷村、須賀村、久米原村、中村、中島村、百間村などの村名がみえる。天明七年(一七八七)の杉戸宿助郷村々で交わされた議定では、百間村、中村、中島村、久米原村、西粂原村、蓮谷村、金谷村、西原村とが百間領の杉戸宿助郷村となっていた(岩崎家文書)。また国納村(勤高一八一石)と和戸村(同五八一石)は、享保十一年には幸手宿大助郷二七か村のうちに指定されており(文久二年「享保十一年助郷帳写書上帳」東京大学法制史資料室蔵)、百間東村は粕壁宿定助郷二九か村、大助郷九七か村のうちに指定されていた(「村鏡類諸書物留書(むらかがみるいしょしょもつとめがき)」粕壁宿文書)。百間東村の勤高は七〇〇石であったが、天保二年(一八三一)には困窮のため二八〇石分を勤め、四二〇石分を休役してもらうよう願い出ている(「公用繿 上」粕壁宿文書)。

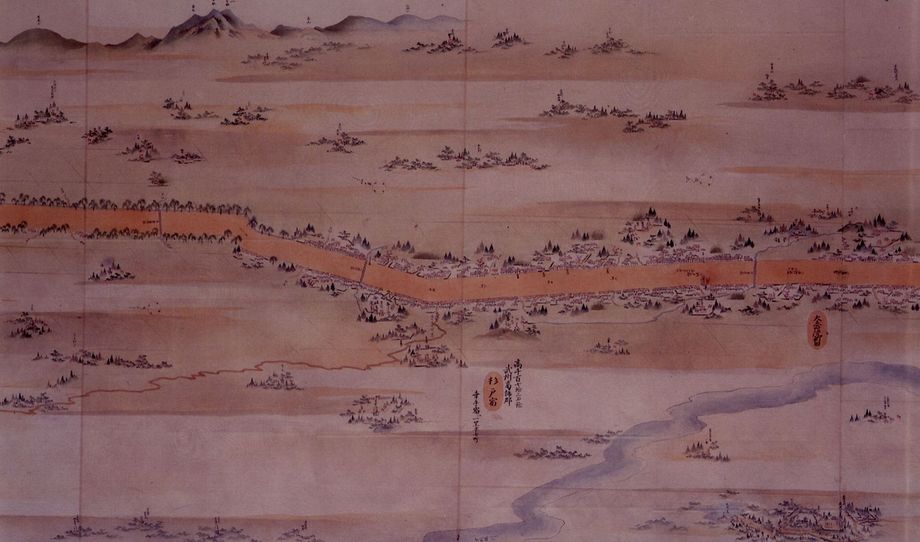

3-104 日光道中分間延絵図にみえる杉戸宿 ((独)東京国立博物館所蔵)

こうした助郷村々は、人馬差し出しの都合や通行触の伝達などの便宜を図るため、最寄り数か村で組分けされていた。例えば幸手宿定助郷村のうち、和戸・国納・太田吉羽・西・野久喜・古久喜・青毛・栗原(おおたよしば・にし・のぐき・こぐき・あおげ・くりはら)の八か村は和戸組と呼ばれていた(文久二年「御伝馬正勤御継立ニ付八ケ村議定并頼一札控(ごてんませいつとめおんつぎたてにつきはちかそんぎじょうならびにたのみいっさつひかえ)」久喜市木村家文書)。

3-105 百間村絵図にみえる「御伝馬道」(折原家文書No.3498)

大助郷は当初定助郷で賄えない臨時の人馬徴発であったが、享保十年に定助郷に統一されたという。しかし、その後も粕壁宿のように定助で賄(まかな)いきれない場合を大助郷とした場合もあった。また、助郷村の困窮などにより他村が肩代わりする代助郷や、より広い範囲に負担を掛ける増助郷、臨時の大通行などで人馬負担を増加する加助郷など、近世後期にはさまざまな助郷が設定された。

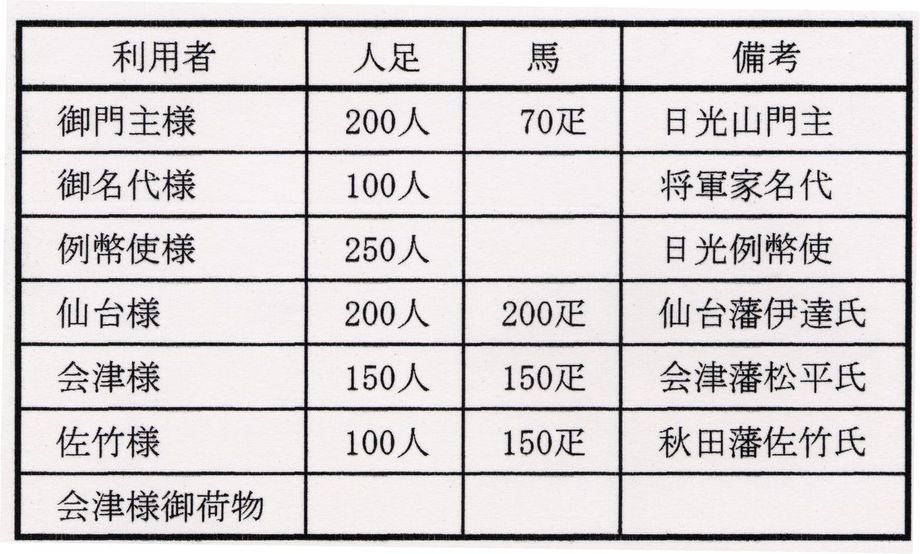

では、宿駅では実際の通行でどの程度人馬を負担したのだろうか。天明七年の杉戸宿の場合を3-106によってみてみよう。

杉戸宿の宿建て人馬二五人、二五匹のうち、五人五匹は囲い人馬であるから、宿側で用意したのは二〇人、二〇匹、それ以外は杉戸宿の助郷村々で負担したと思われる。

3-106によると、日光門主の通行、将軍名代の日光参詣、朝廷の例幣使(れいへいし)が日光参詣後江戸へ向かう通行、仙台藩・会津藩・秋田藩など大名の参勤へ人馬を供給していたことがわかる。このうち日光門主とは、日光輪王寺の長のことである。日光山は正保四年皇族である尊敬法親王(そんけいほっしんのう)を迎えて門跡寺院となり、のち日光門主は寛永寺(現東京都台東区)へと移りその長を兼ね、天台座主をも兼務した。尊敬は輪王寺宮の号を受け、日光山は明暦元年(一六五五)輪王寺の寺号を賜った。

3-106 天明7年杉戸宿の公用通行者と供給人足・馬

(新井家文書No.3568より作成)