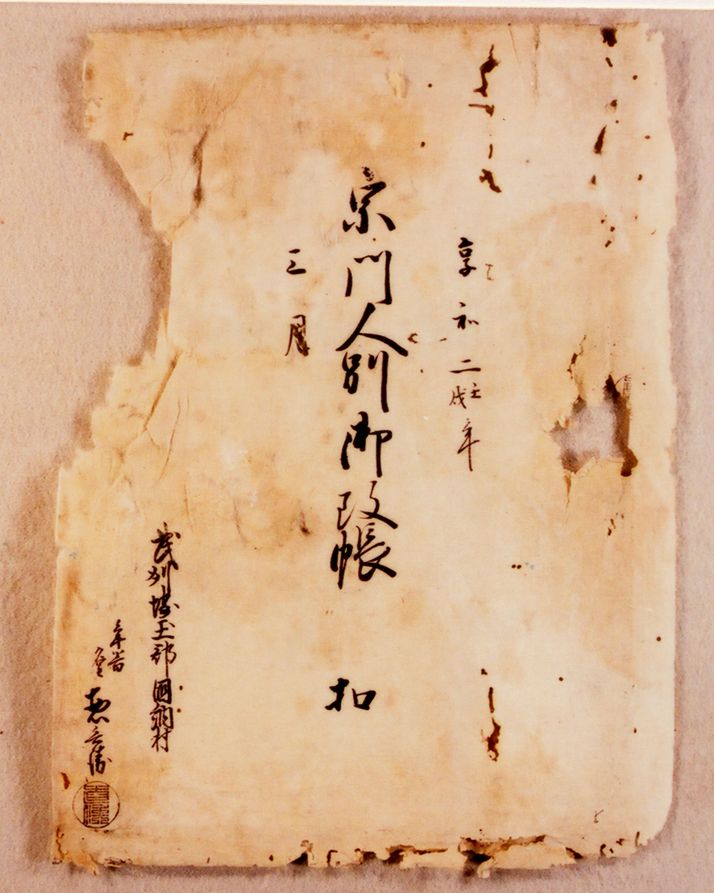

特定の寺の檀家であることを示したものが宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)である。宗門人別改帳には、家ごとに戸主を筆頭に家族、奉公人などの名と年齢が記され、キリシタンでないことの証明として檀那寺の印が押されている。毎年三月に村ごとに作成され、領主に提出している。また、持高や牛馬の数、妻や奉公人の出身地などが記されているものもあり、江戸時代の戸籍ともいえる基礎台帳でもあった。また、婚姻や旅行、奉公などの際には、寺院から檀家である証明として宗旨手形が必要であった。

3-111 享和2年国納村宗門改帳

(新井家文書)

当町では、キリシタンに関する資料や伝承は残っていないが、近隣では、慶長十八年ころ岩槻に「いねす」と「いさへる」という名の二人の信者がいたことが確認されている。また、ヨハネ原主水(はらもんど)が岩槻に一時潜伏していたと伝えられている。このほか県内では、川口(かわぐち)や忍(おし)、川越(かわごえ)、渡瀬(神川村)(わたらせ(かみかわむら))、越谷(こしがや)、柳生(北川辺町)(やぎゅう(きたかわべまち))などでキリシタンが存在したことを伝えている。