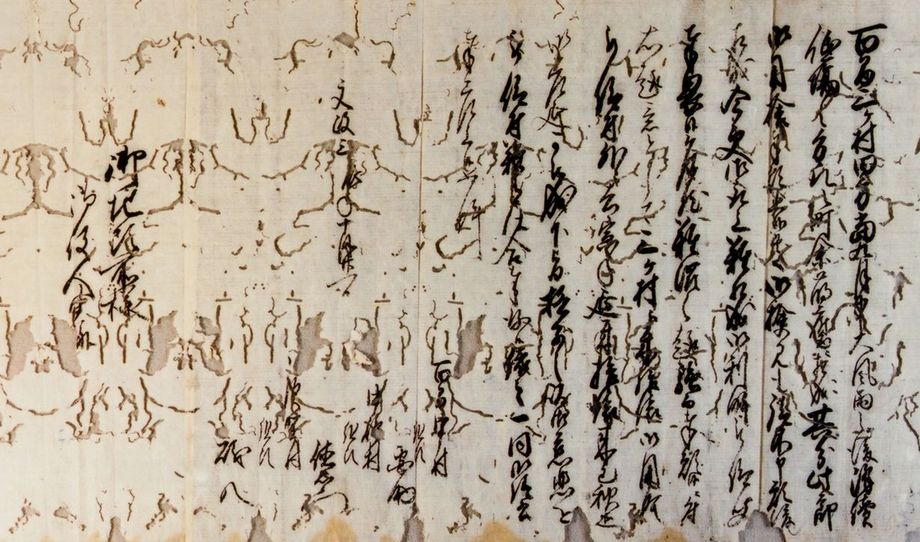

3-140 文政3年百間三ヶ村田方水損ニ付用捨米延米請書

(岩崎家文書)

文政十三年は、「当方(百間三ケ村)土用中より冷気勝ニ而田方違作」であった(「差上申御請書之事」岩崎家文書)。夏の土用(立秋前の一八日間)のころより冷害の被害が出て稲の実りが悪かったのである。このときには年貢米を換金して支払う相場について、額は不明だが公定相場と村方相場の格差が大きいので、金一両あたり八斗の相場とすることとなった。このように村方の水損は、主に稲の不作としてあらわれる。そしてそれは領主年貢とも関係することから、村方で損害が出た場合、両者の交渉によって年貢の減免がはかられた。

こうした天災に備えて、村民の側でも稲の作付けを早稲・中稲・晩稲など収穫期の異なる稲の品種をとりまぜるなどして、工夫をしていた。例えば、旗本池田氏領の百間三か村と思われる村々では、中稲三分・晩稲七分の割合で稲を作付けていた。しかし、弘化二年の天候不順では、それでも損毛があり、領主へ対し破免願いが出されている(「乍恐以書付奉願上候」岩崎家文書)。破免とは、数か年定額の年貢である定免をその年は取りやめ、被害に応じて年貢額を算定し直すことである。この年は春中日照り続きだったため田植えは土用前よりようやくかかり始め、遅れて中稲が終わり、晩稲の田植えにさしかかった。そうしたところに七月下旬には今度は大雨で逆井新田、古利根川縁の午高入流作場、そのほかの耕地一円が五、六日余り水冠状態となった。その後中稲の実入りが始まった八月二十八日には再び大雨が降り、多大な損毛となった。被害状況は、午高入流作場は中稲七分・晩稲九分、笠原逆井耕地は中稲六分・晩稲八分の稲がだめになった。