あわただしい幕末の出来事の中で、人々の耳目を動かしたのは嘉永六年(一八五三)のペリー来航であろう。開国を迫ったアメリカの提督ペリーは、翌七年一月にも来航し、同年三月には日米和親条約を締結するに至った。ペリー来航の様子は早々に村々へと伝わったようであり、同六年六月の幕府の触れには、村々が浮説に惑わされないようにとの注意があった。また、再来日のとき百間西原村では、異国船渡来につき時節柄村方一同慎んで酒盛り遊び事をしない旨の廻状が到来した(新井家文書)。西原・台ノ越・姫宮・内野の各組宛に村役人から出されており、軒別に披見の上早々継ぎ送るよう指示された。

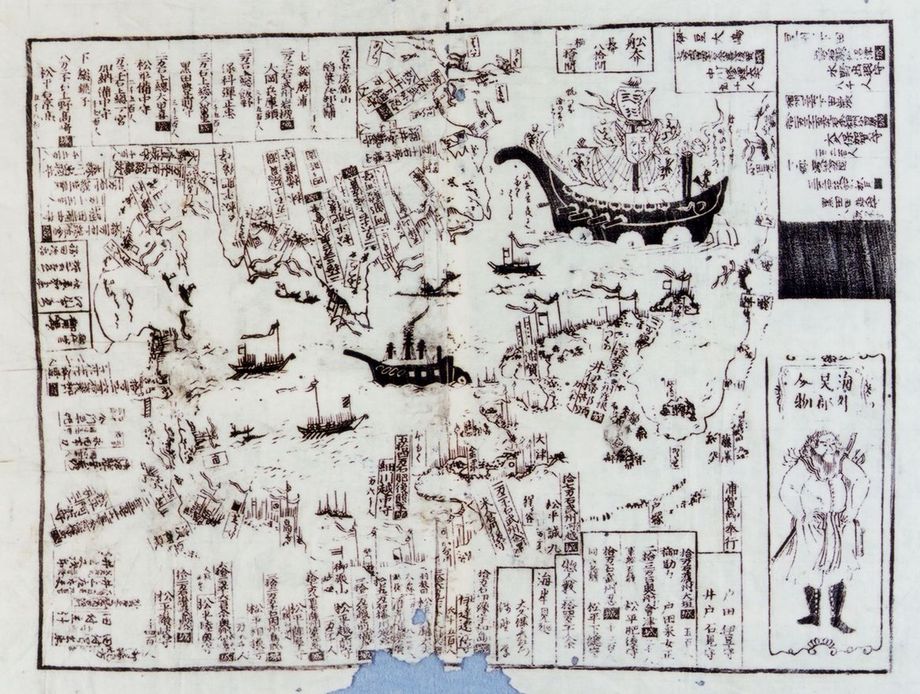

3-156 黒船来航ニ付海岸防備附 (新井家文書)

幕末の事情を示す出来事を少し例示しよう。慶応二年(一八六六)五月、フランスで開かれる万国博覧会への土産の物品を集めるため、各地の産物を集めることとなり、百間四ケ村新田・蓮谷村新田・百間村新田・和戸村新田などの幕領村々では、代官今川要作役所からその指示が出された。八月には、火薬の原料となる硝石急ぎ御用買い上げを告げる触が、代官役所から百間四ケ村新田ほかへ順達された。このとき幕府は第二次長州戦争の最中であり、鉄砲などに用いる火薬を増産するため買い上げたものだろう(「公用日記」粕壁宿文書)。開港前や平和な時代にはみられなかった指示が、村々へも触れ出されるようになった。

文久二年(一八六二)十二月には、洋装軍隊を取り入れた文久の幕府軍制改革にともない、兵賦令(へいぶれい)が出された。旗本御家人のうち、蔵米取は金納で、知行取は知行高に応じ領内の村々から壮健な者を選んで銃隊訓練を行い、幕府歩兵に組み入れようとしたものであった。兵賦令は武家が武力を独占する兵農分離の原則を崩すものであり、近世から近代へと向かう大きな時代の転換を予兆するものだったといえよう。慶応二年八月には、代官役所から兵賦催促の廻状が、百間四ケ村新田、逆井蓮谷村新田、逆井百間村新田、和戸村新田などの支配村々へ伝達された(「公用日記」粕壁宿文書)。一五代将軍となる一橋慶喜を当主としていた一橋領の村々では、陣立人足などの取り立てが行われ、慶応元年四月には、西粂原村の野本兼次郎が鉄砲隊の玉薬下役に取り立てられた。

一方で、当地域ではなかったが、慶応二年武蔵国一五郡・上野国二郡にわたった武州世直し一揆の発生や治安の悪化を受けて、村役人や村の富裕層が独自に農兵を設置する動きもみられた。また文久三年には、幕府は浪人や悪党逮捕権限を改革組合村々に認め、差し押さえのときには竹槍・棒・刃物・鉄砲を使用することまで認めた。これは改革組合村々に自衛権を与えたこととなり、先の兵賦令などと共に近世社会の根底にあった兵農分離と身分制を、幕府自ら崩さざるを得なくなったのである。