日本における俳諧は、元禄時代の松尾桃青(芭蕉)(まつおとうせい(ばしょう))によって文学として完成されたと言われているが、江戸時代後期には、農村のインテリ階級がたしなむべき教養とされるまでになり、一般庶民にも身近な存在となった。「奥の細道」により有名な芭蕉は、正保元年(一六四四)に伊賀上野に生まれ、のちに江戸深川に芭蕉庵を開き、独自の俳風を確立して、元禄七年(一六九四)に五一歳でこの世を去ったが、その流れを汲む門人・門流を蕉門(しょうもん)と称する。特に、芭蕉の直接の弟子でも有力な一〇人を『蕉門十哲(しょうもんじってつ)』といい、榎本其角・服部嵐雪・森川許六・向井去来・各務支考・内藤丈草・杉山杉風・立花北枝・志太野坡・越智越人(えのもときかく・はっとりらんせつ・もりかわきょりく・むかいきょらい・かがみしこう・ないとうじょうそう・すぎやまさんぷう・たちばなほくし・しだやは・おちえつじん)のことを指す場合が多い。宮代町と関係が深い「多少庵」は、蕉門十哲の一人でもある各務支考との縁も深かった。各務支考は、後年美濃派の祖と呼ばれるようになるが、支考が俳句に親しみ芭蕉の門人になるきっかけを作ったのは岩田凉菟(いわたりょうと)であるともいわれている。しかし、多少庵は美濃派の影響は見られるものの、伊勢派と呼ばれた岩田凉菟・中川乙由(なかがわおつゆう)の流れをひいている俳諧結社である。岩田凉菟・中川乙由とも伊勢山田の社司(神官)を務めていて、凉菟は團友齊と号して、神風舘とも称し、享保二年(一七一七)に五七歳で没している。乙由は麦林舎と号し、梅我とも称する芭蕉の晩年の弟子であるが、芭蕉の死後は凉菟と支考に師事して、元文四年(一七三九)に六四歳で没した。

乙由が開いた伊勢派を継いだのは、江戸に居住していた佐久間柳居(さくまりゅうきょ)で、守墨庵・松籟庵などと号し、麦阿と称したが延享五年(一七四八)に六三歳で亡くなっている。明治維新以降多少庵の勢力が衰退したときに、『柳風連(りゅうふうれん)』と一時改名したことがあったが、柳風連という名称には、〝盛んだった柳居の昔に戻れ〟というねらいがあったといわれる。柳居の死後はやはり江戸に居住していた古川太蕪(ふるかわたいぶ)がひきつぎ、伊勢派を維持したが、安永三年(一七七四)に師匠の後を追うようにして世を去ってしまった。俳諧の長い歴史を通覧してみると、弟子が師匠の追悼句集を刊行するということが、慣例とされていたと思われるふしがある。柳居と太蕪の場合も例外ではなく、二人の弟子にあたる鈴木秋瓜(すずきしゅうか)によって、柳居三十三回忌と太蕪七回忌を兼ねた追善供養句集(「ふた木の春」)が安永九年に刊行されている。

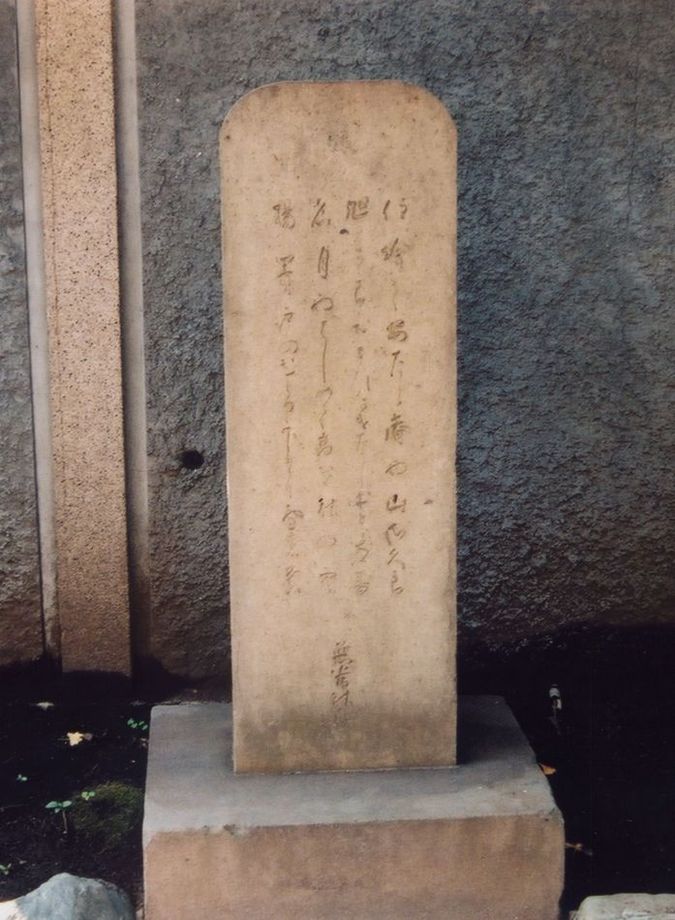

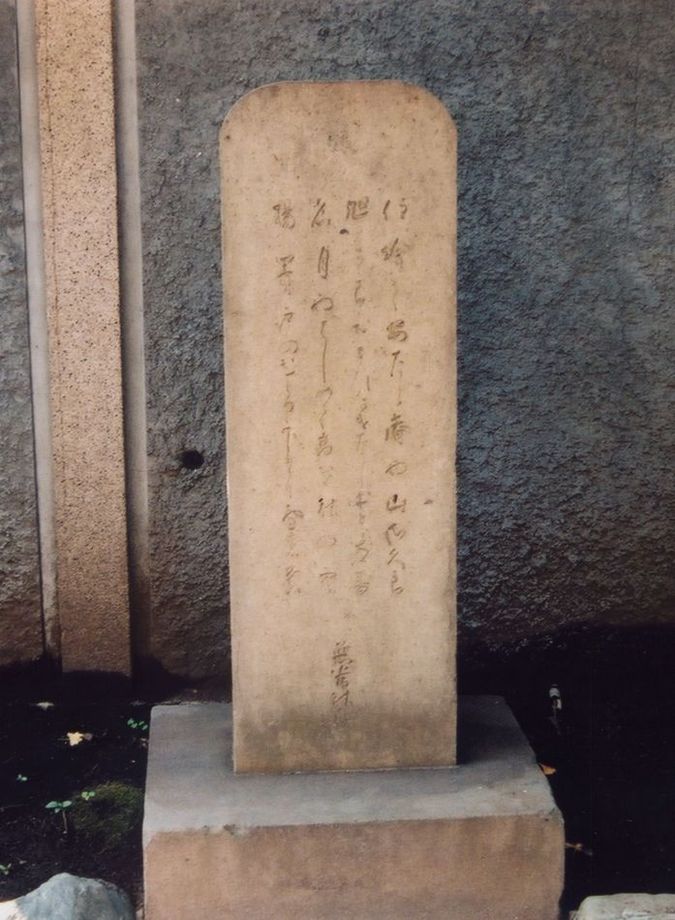

3-158 鈴木秋瓜が生前に建てた句碑 (正洞院所蔵)