明治十七年五月、自由民権運動の基盤となっていた町村に統制を加えるとともに、国の意思を末端町村に浸透させ、一町村に一役場を置く財政難・人材難の解消、事務練達の戸長を配置して町村行政の事務能率の向上を図ることなどを目的として、戸長の任命制・戸長役場管轄区域の拡大・区町村会法の改正などが相次いで実施された。特に戸長役場管轄区域の拡大は、五町村五〇〇戸を基準に区域を編成し、連合戸長役場と称した。連合戸長役場制度の発足は、戸長に権限を集中し、行政適性格を高めると同時に、学区も同一にする予定であったようで、同二十二年に実施された市制・町村制の基盤となったと思われる。当町の連合戸長役場は百間六か村と百間東村が連合し百間中村連合戸長役場が、須賀村、東粂原村、西粂原村、爪田谷村、和戸村、国納村の六か村が連合し東粂原村連合戸長役場が設置された。

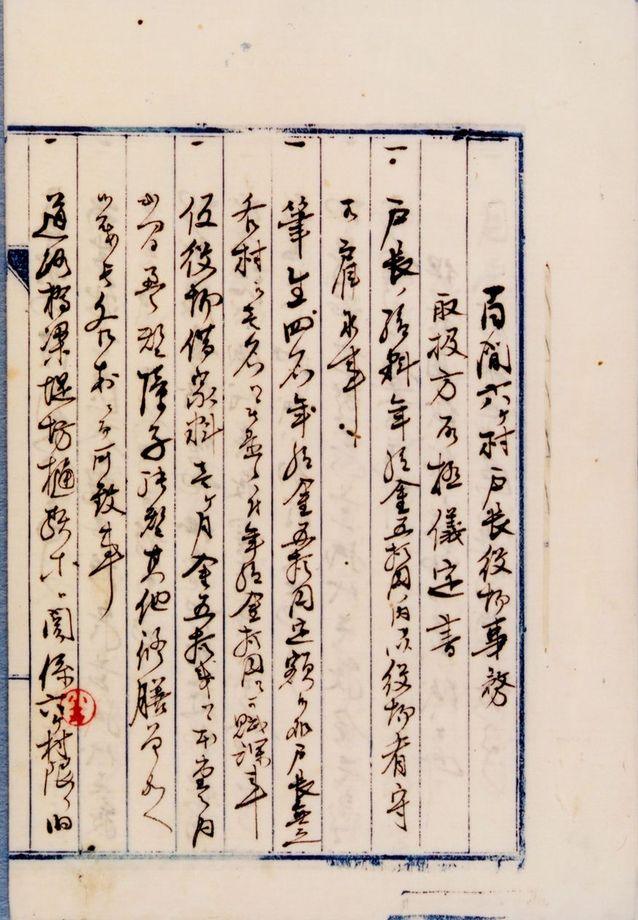

4-7 百間6カ村戸長役場事務取扱方取極儀定書 (折原家文書)